2025,11,24, Monday

11月も後半となりニュースで嵐山が紅葉の最盛期だと放送されていました。

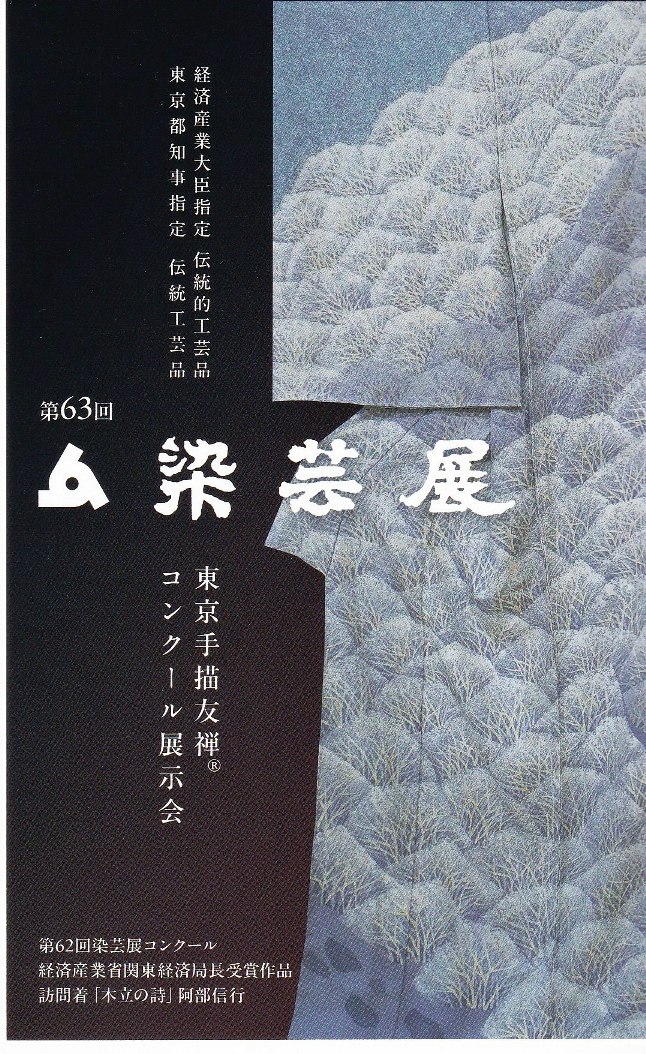

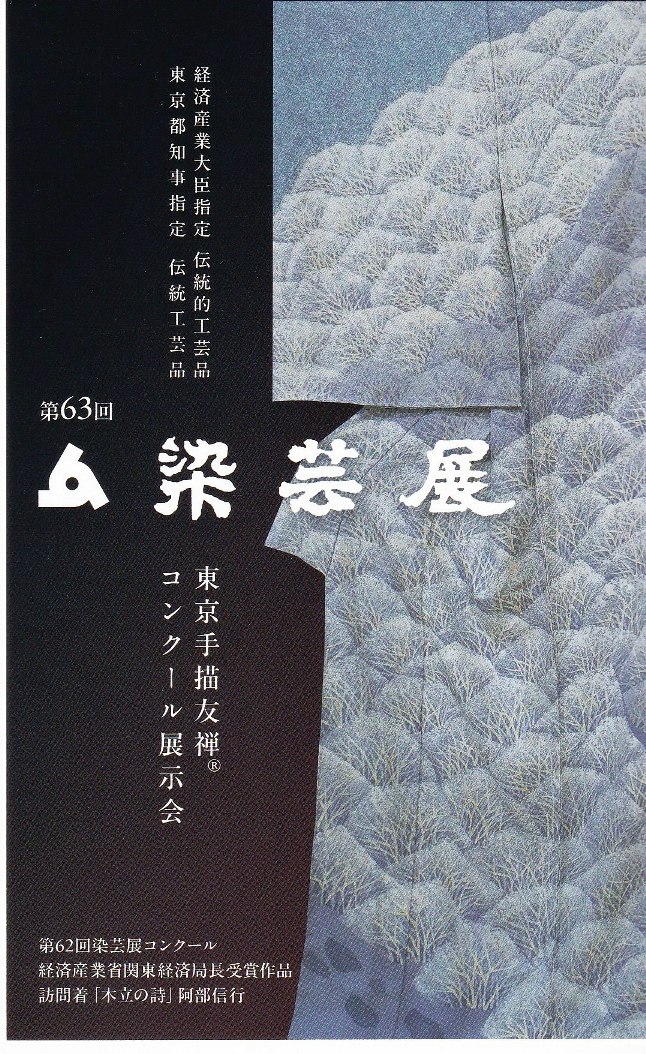

遅くなりましたが今年の染芸展の展示作を紹介します。

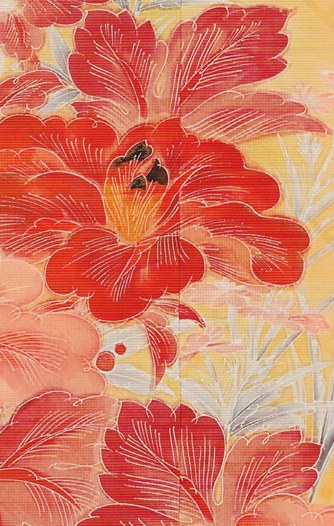

柄行は紅葉と桜。

もみじは一番好きなテーマで何度も模様に取り上げてきました。でも一番の問題は

季節感がありすぎること。青もみじであれば春も現しますが、赤や黄に色付いた楓などの

もみじは「紅葉」と書いて「もみじ」と読むように秋そのもの。せっかくの訪問着の出番が減ってしまう!残念です。

春秋に着られるように

春秋に着られるようにというのが柄行の意図ですが、これは別にぼかし屋オリジナルではありません。ずいぶん前から真似たいと思っていた

過去の名作があるのです。

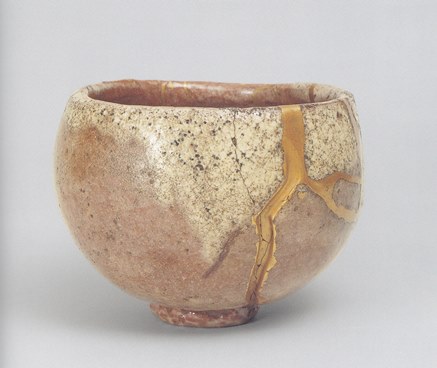

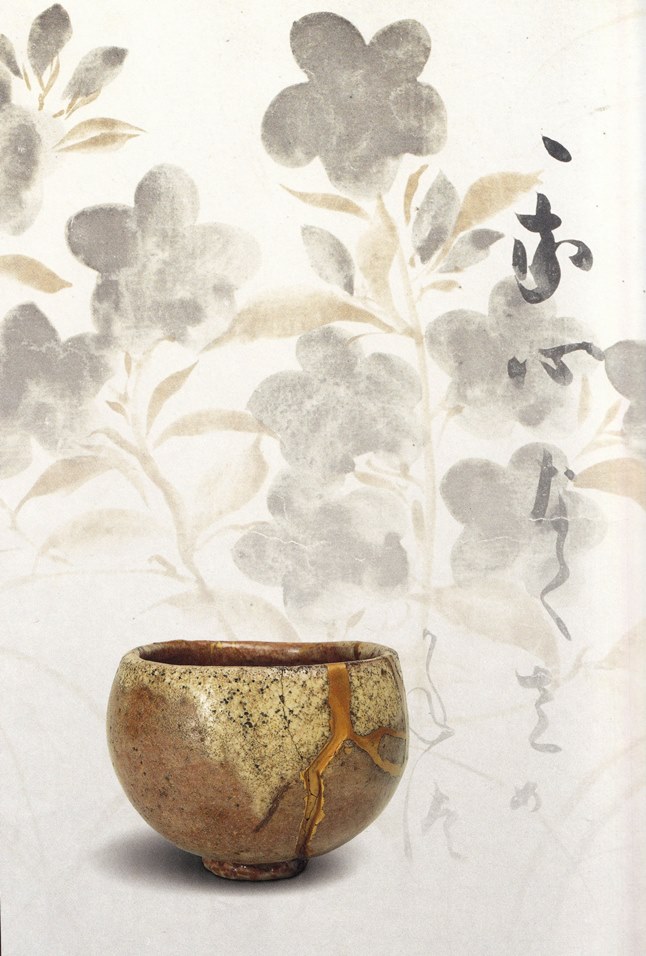

北大路魯山人

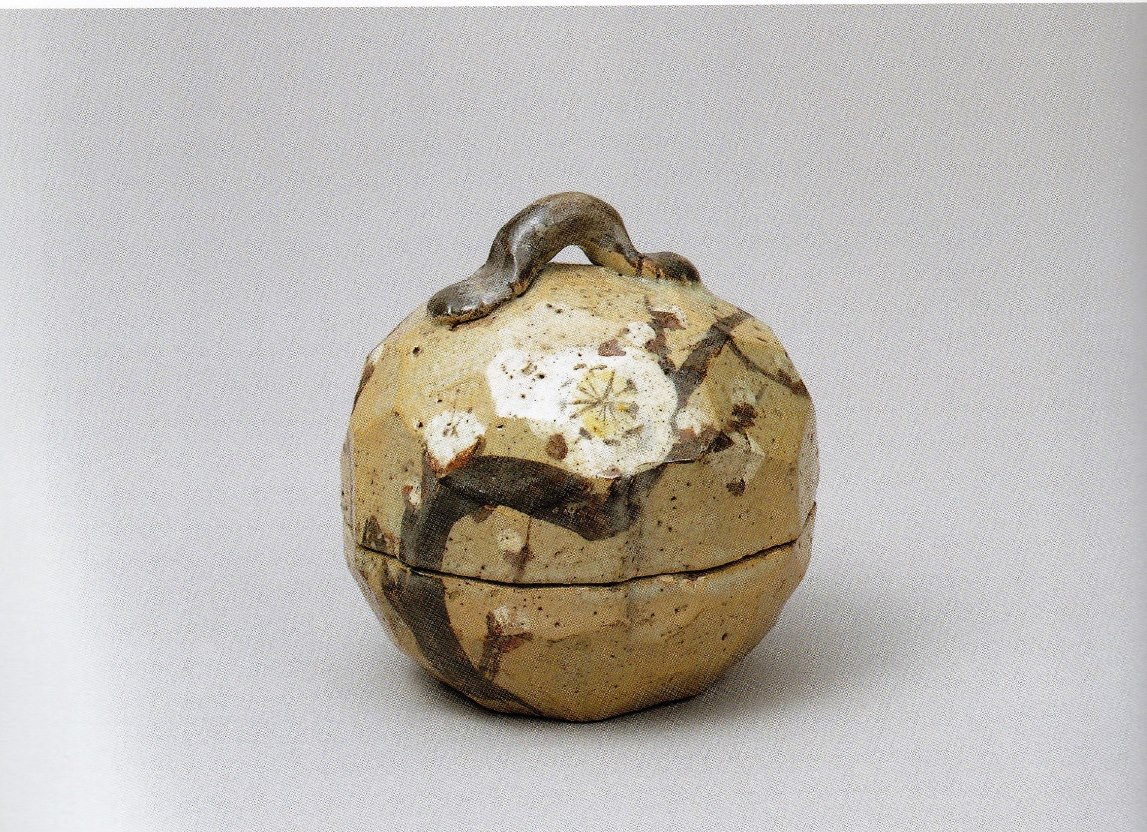

北大路魯山人「雲錦大鉢」1940年頃

「雲錦」の読みは「ウンキン」意味は

「桜の雲と紅葉の錦」です。

あり得ないけれど素晴らしい眺めを同時に見たらこうなるよ!という絵柄のことです。

「雲錦手」「ウンキンデ」とも呼ばれます。

魯山人のこの大鉢はご覧の通り少し潰して楕円にしています。

そして魯山人にはさらに先輩がいます。

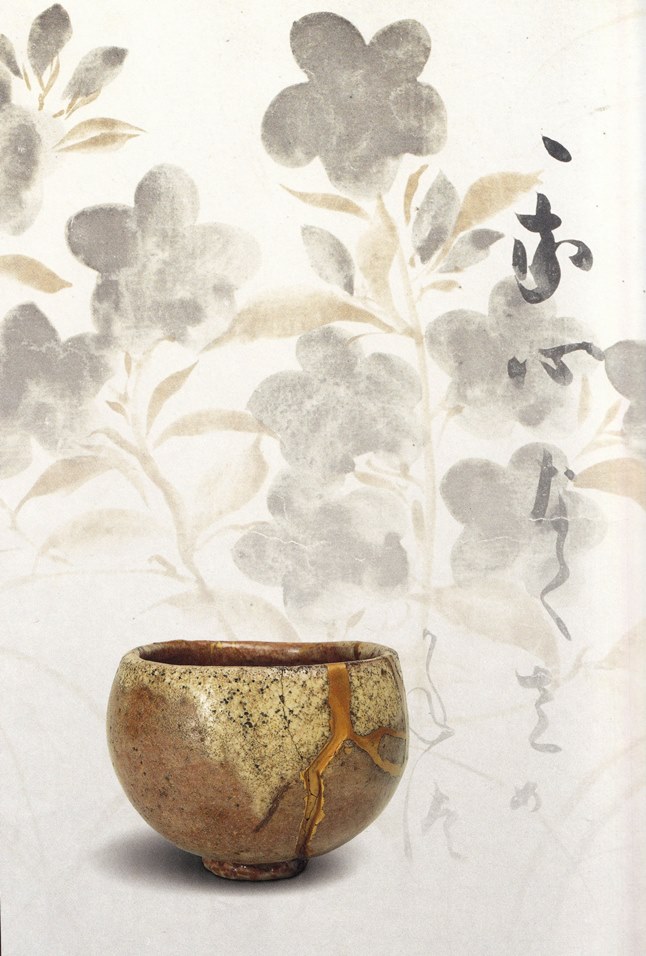

仁阿弥道八

仁阿弥道八「楓桜文鉢」主に江戸後期1800年代前半に活躍した京焼の名人

鉢の内外に紅葉と桜はぎっしり描かれています。

こちらは上野の国立博物館の所蔵で、運が良いと常設展示室に何気なく飾られていたりします。誰にも邪魔されずに眺めた経験があります。

雲錦手の模様は他にも見かけますが主にこの2作品は存在感が大きいと思います。

真似てみたいとずっと考えていました。今回はお試し作です。

桜も紅葉も

実際にはない色と形ですが好きなように染めてみました。

もっと立体的にすればよかったと考えたり、これくらい平板でよかったと考えたり、桜にもっと存在感を持たせてもよかったか、これでよかったか等々、自身での感想は定まっていません。また染めてみようと思っております。

ぼかし屋の作品紹介 | 07:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,11,09, Sunday

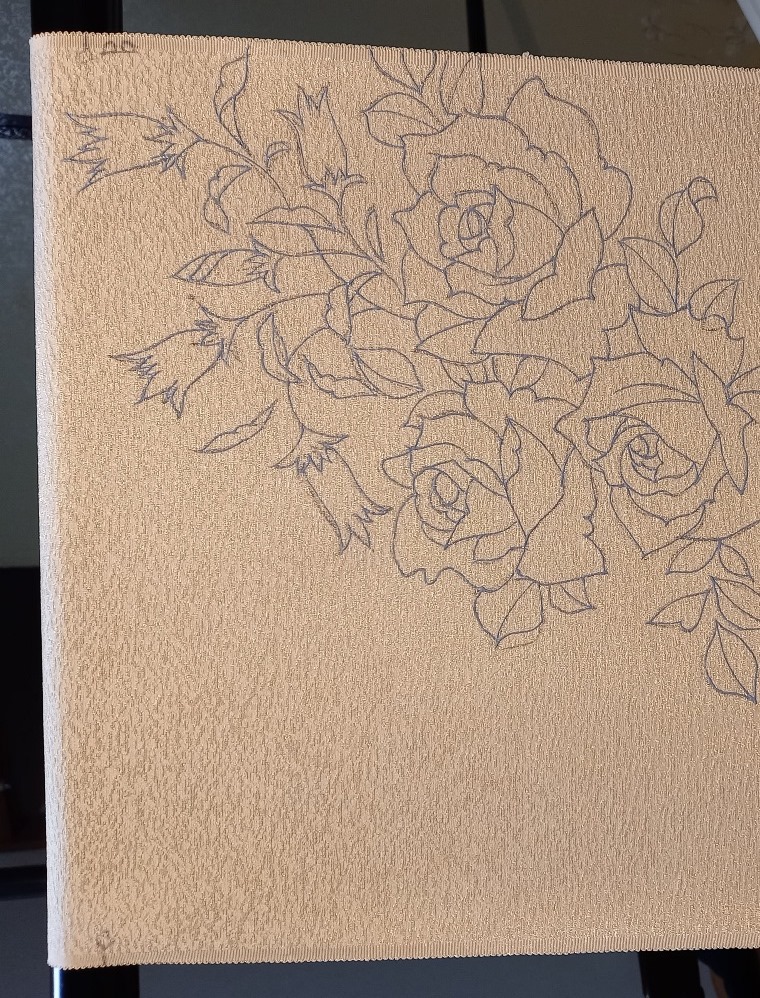

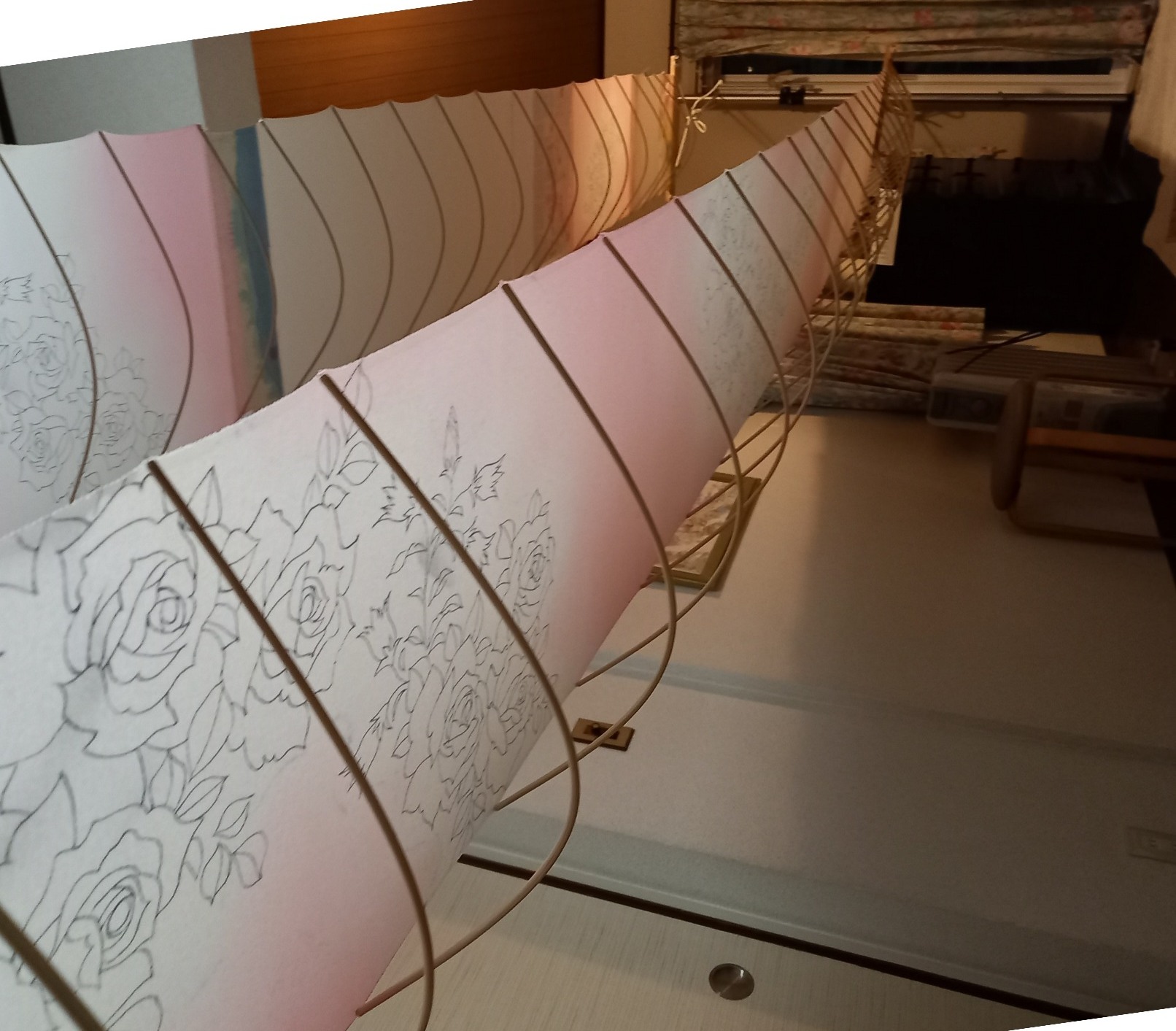

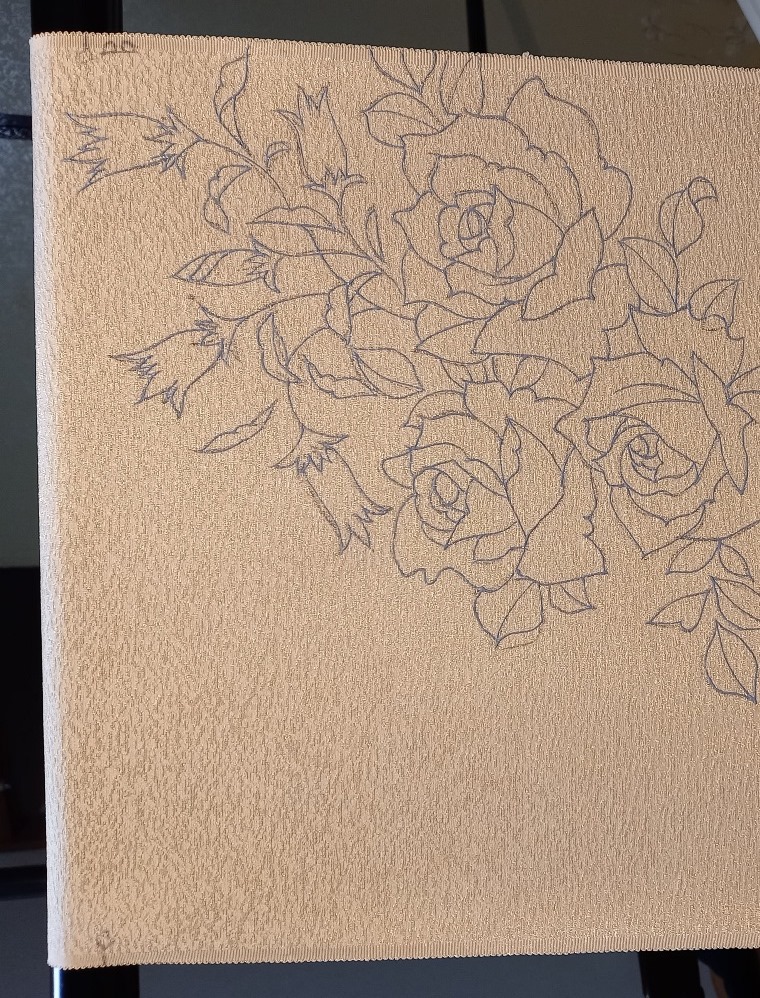

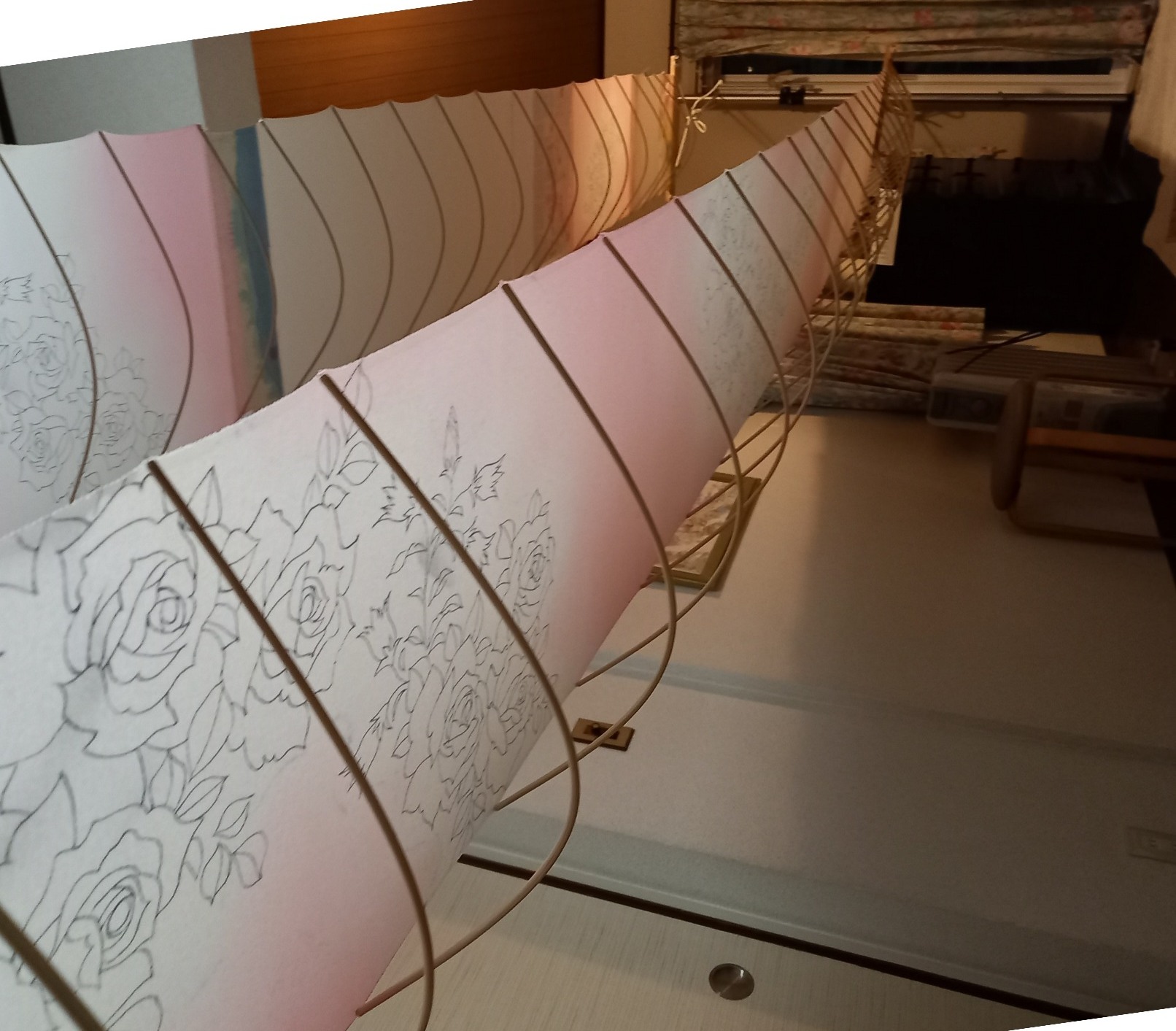

少しずつの紹介になってしまいましたが、バラとカンパニュラを配した総柄の染帯について最後の金彩の仕上げの工程です。

整理屋さんと呼ばれる専門業者さん

整理屋さんと呼ばれる専門業者さんが染料を定着させる

蒸し、余分な糊を落とす

水もとを終えて下さって京都から戻った生地です。

友禅染が終了していまので糊が取れいわゆる糸目と呼ばれる白い線となっています。

その分どうしても模様の印象が少しぼけるのです。これに

金や顔料で色を加えアクセントとするのが仕上げ作業です。

主に筆で、今回は樹脂による金彩で花弁の先端やカンパニュラの細い

花弁や茎にアクセントをつけます。

白く抜けた糸目だけの場合より立体的に

くっきりと見えてきます。

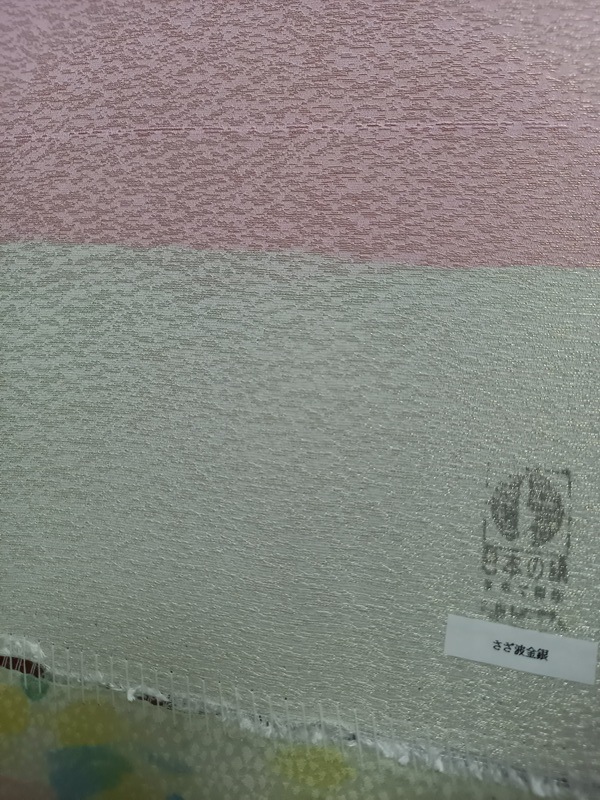

出来上がりです。生地自体に金糸が通っている

生地(金通し)なので全体が柔らかい金ベージュ。そこに柔らかく花を配した総柄の染め帯となりました。

袋帯と同様にどの部分が背に来ても模様が出ますので飾り結びも可能です。どのようにお使いいただくのでしょうね。

※原因不明なのですが掲載した写真が圧縮されてしまっています。ご容赦ください。原因がわかりましたら掲載をやり直しいたしますね。<(_ _)>

ぼかし屋の染め風景 | 07:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

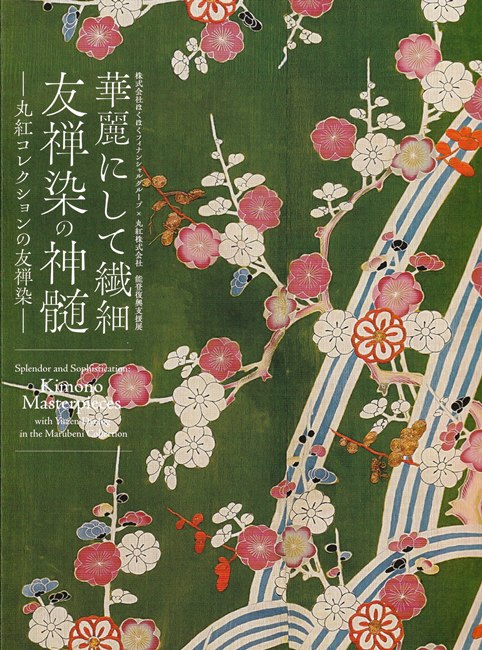

2025,09,15, Monday

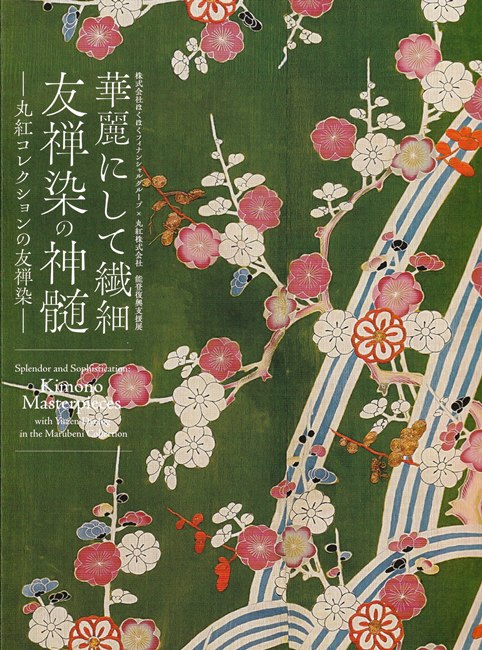

竹橋の

丸紅ギャラリーで友禅染の展覧会が開かれています。

友禅染の神髄、丸紅コレクションの友禅染)

ご存じの方も多いと思いますが総合商社、丸紅の前身は呉服商です。三越百貨店をはじめとして呉服商から現在の大企業に発展した会社は多いのですが、丸紅の素晴らしいところは多くの優れた着物の収集保存を続け、近年は本社ビルにギャラリーを設けて一般にコレクションを公開しているのです。

折々テーマごとに優れた着物を見せてくれます。入場料も今時うれしいワンコイン!

撮影はできませんので図録から少し紹介します。(写真は図録から)

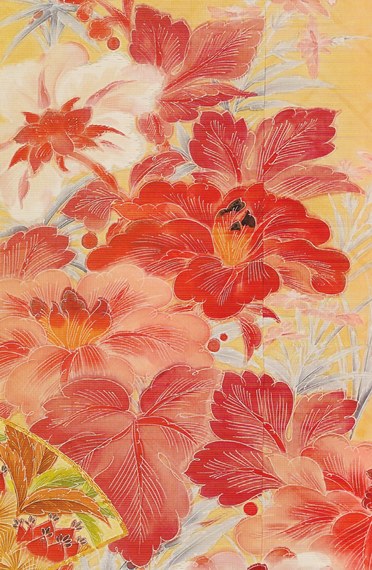

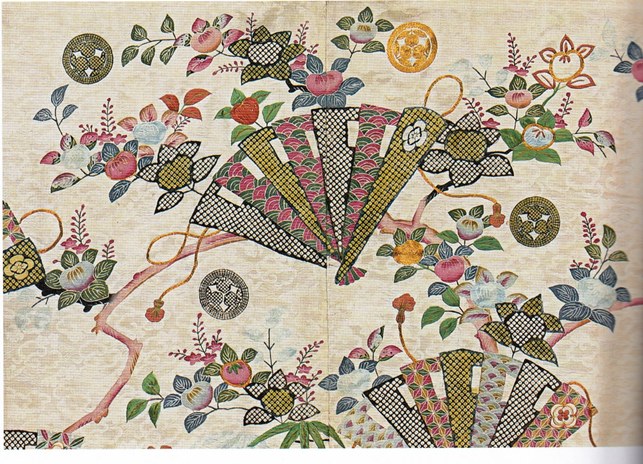

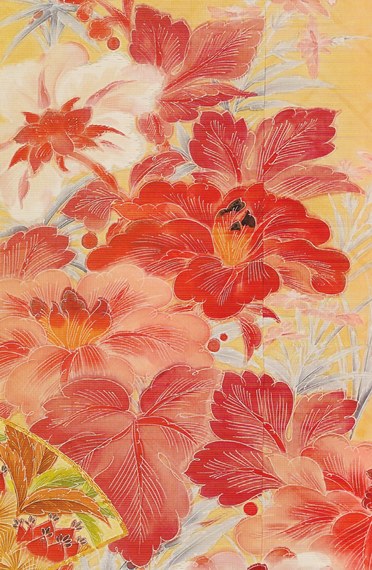

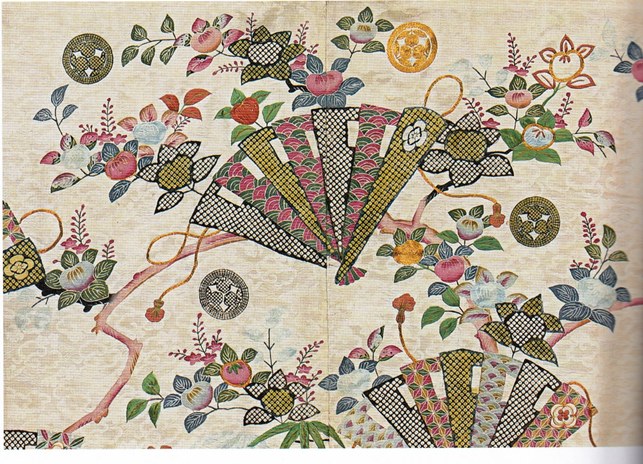

薄黄変わり織地草花扇地紙模様振袖

薄黄変わり織地草花扇地紙模様振袖

木村雨山 1935年制作 加賀友禅、人間国宝

長い名前ですが意味は「薄黄色の変わり織の生地に 草花を描いた扇形の紙を模様にした振袖」です。大輪の芙蓉と扇面を大胆に配置して扇面の中に様々な草花を細かく描いている美しい振袖ですね。

この振袖を実際に見て一番印象的だったのは糸目糊が生き生きしていること。

アップした写真をご覧ください。

デザインや色挿しは木村雨山の手によるものですが、すべて分業の時代ですから糸目糊は糊置きの専門職人によって行われたはずです。生地に描かれた下絵に沿って糊を細く絞り出す時に、おとなしくただ線をなぞるのではなく葉や花弁の勢いを表現するように勢いよく糊を置いているのです。

さらに拡大しますと勢いのついた白い糸目に注目いただけると思います。今の常識では糸目糊は下絵の線を一定の細さ(太さ)で なぞり描きするように置くのですが、この振袖の糸目は強弱があり「この葉っぱのこの線はこうでしょ!」という糊屋さんの自己主張を感じます。

それから色挿しがおおらかな事も驚きました。どうやら「はみだしても滲み出ても気にしない」みたいですね。拡大写真で糸目から、わざと?と思うほど色が外に滲み出ています。全体で見た時にきれいだから「これで良し!」なのでしょう。

幕末から明治の友禅でキチキチに隙のない糊と色挿しの友禅染もたくさん残っているので比較して昭和前期の名作を面白く拝見しました。

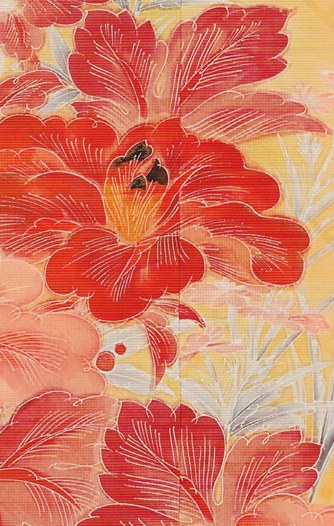

でははみ出しを指摘する隙がまったくない江戸時代の小袖をどうぞ。

白綸子地橘竹檜扇模様小袖(江戸時代18世紀後半)

白綸子地橘竹檜扇模様小袖(江戸時代18世紀後半)

白い綸子の生地に橘、竹、檜扇を配した小袖。檜扇の扇面は細かい模様で埋められています。お手本のような柄行で前述の振袖とは正反対にきっちりした糸目糊と色挿しです。色が糸目の外に滲みだす?とんでもない!という感じで友禅染の優等生です。

拡大しますと

橘や扇面の一部が絞りのような模様になっています。一面を点々、粒々で埋める絞り染めの模様を絞りでなく糊防染で表現することを匹田(ひった)、糊匹田(のりひった)、摺り匹田(すりひった)などと呼びます。この小袖は糸目糊と糊匹田で埋め尽くされています。

余談ながら幕府の倹約令で豪華な刺繍や総絞りは制限されていた時代の小袖ですから、本物の絞りに比べれば簡易で染められる糊防染の匹田模様を取り入れた模様は多く見られたようです。

今年のNHK大河ドラマをご覧の方へ。

この小袖はその時代の物です、たぶん。高校の教科書的に言いますと1787年、松平定信が寛政の改革を始め質素倹約をきつく推奨しました。ドラマは今、田沼意次を追い落とした定信が老中になって張り切っているところ。

どういう立場の女性が着ていた小袖かは分かりませんが、あの時代ね、と思いつつ見入ったのでした。

丸紅ギャラリーの展示は9月25日(木)まで。

皇居近辺お散歩がてらお立ち寄りになってはいかがでしょうか。

展覧会ルポ | 07:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,05,31, Saturday

引き染めで地色が入りますと次は模様の色差し準備です。

パントーンの色見本帳

パントーンの色見本帳。色別に濃淡が表示されていてとても見やすい、色を検討しやすい見本帳で愛用品です。

すべての色を決定しておく訳ではないのですが、花と葉の基調となる色を複数、この色見本帳から選んでおきます。

色作りして

染料皿に。

模様の量が少ない場合はすべての色を一度に準備して一度に色挿ししますが、今回の帯は総柄で模様量が多いので先にバラの花だけ色差し、次に葉とカンパニュラの色挿しと二度に分けることにしました。

バラのためのピンク色のラインナップ。同じピンクでも三種類、それぞれに濃淡をつけます。

色挿し風景

色の様子を見ながら作業しますが、糸目糊がついているので出来上がりの状態を想像する必要があります。色挿しの後、糊防染している糸目糊が除かれると彩色の境目が、良く言えばふんわりと、悪く言えばボンヤリとするのです。

出来上がりの色調子を想像するのに助けになるのが

「裏返してみる」です。

作業中なので生地は模様伸子(もようしんし)で張られています。

生地の裏には糸目糊がないので出来上がりに近いのです。

ちなみに生地の裏まで染料がしっかり通って裏がほぼ表の同じように発色しているのが手作業で色挿ししている事の証明です。

一通り色挿しが住むと模様伸子を外して出来上がり状態を確認します。

色の調子、色挿し忘れがないか、などなど。

良し!となったら生地は整理屋さんへ。蒸して色を定着させ水もと(洗い)などで糊をすべて落としてもらうのです。友禅染の工程の中の蒸しや洗い、湯のしを専門とする業者を「整理屋さん」とか「蒸し屋さん」と呼びます。東京の手描き友禅はほとんど京都の整理屋さんのお世話になっています。かつては都内にもたくさん整理屋さんがいらっしゃいましたが今はもう・・・西部新宿線の下落合、中井界隈には整理屋さんをはじめ湯のし屋さん、紋屋さん、小紋屋さん、色抜き屋さんがいくつもありましたが現在は湯のし屋さんと染み抜き屋さんがわずかに頑張ってくださっているだけです。ご商売が順調でありますように、後継者がいますようにと祈るばかりです。とてもお世話になっているのです。<(_ _)>

ぼかし屋の染め風景 | 06:12 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,04,30, Wednesday

薔薇の総柄、染帯の引き染め

下絵や糸目糊置きを紹介してきたバラの

総柄の染め帯の工程の続きを。

地色の引き染めです。

地色(模様ではない生地全体の色のこと)を染めるのに、部屋の柱と柱の間に生地をピンと張って(引っ張って)刷毛で染料を染め付けるので

「引き染め」と呼びます。

ご参考までに、

地色の染め方には他に

煮染め(にぞめ)があります。染料がグラグラに煮立っている大鍋に生地を入れて染めます。藍染のように常温の染料にじっくり浸して色をつける方法は浸染(しんせん)です。

さて引き染めのために生地をピンと張る道具は「張り手」 張り手で生地を挟み込み麻縄で引いてピンとさせます。

帯地の端の部分。

帯地の染め始めの部分を白のまま残るところと、色染めしたところの境目。

この境目がきっちり綺麗にまっすぐでないと誂え帯(創作一点物)の価値がなくなると師匠に教えられたものです。量産品ではこのような一本ずつ織り上げた生地は使わないからです。この色、この模様だけのための生地ですよ、という意味になります。

ピンク色の染料の入った

バケツと刷毛、霧吹きなど。

ぼかし屋は必ずぼかし染めしますので、色ぼかしのために生地をこする刷毛も必要です。刷毛は2本、そして刷毛の

余分な水分を吸い取らせるために新聞も必須です。

予定通りふわ~んとした雰囲気で染め上がったと思います。

この後は模様の色挿しに進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 11:34 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,04,24, Thursday

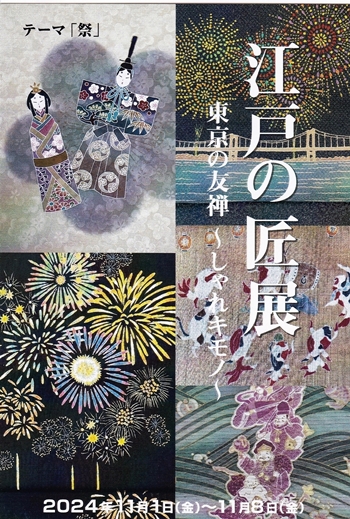

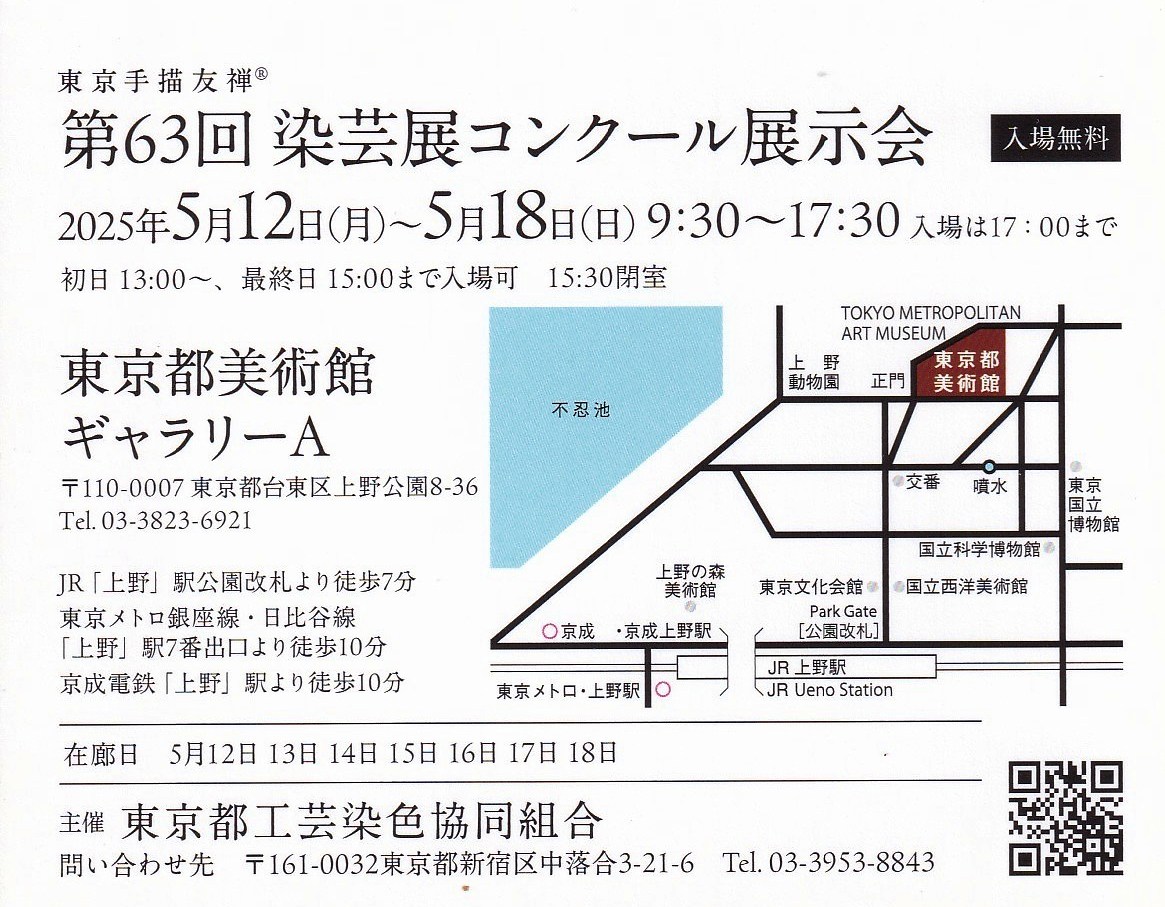

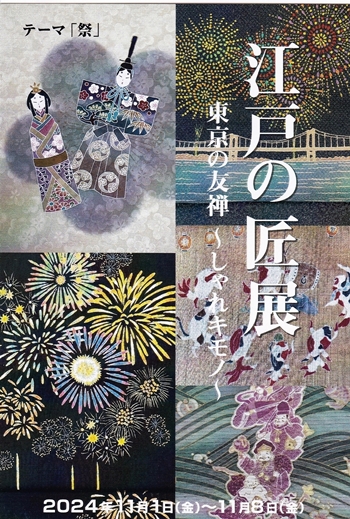

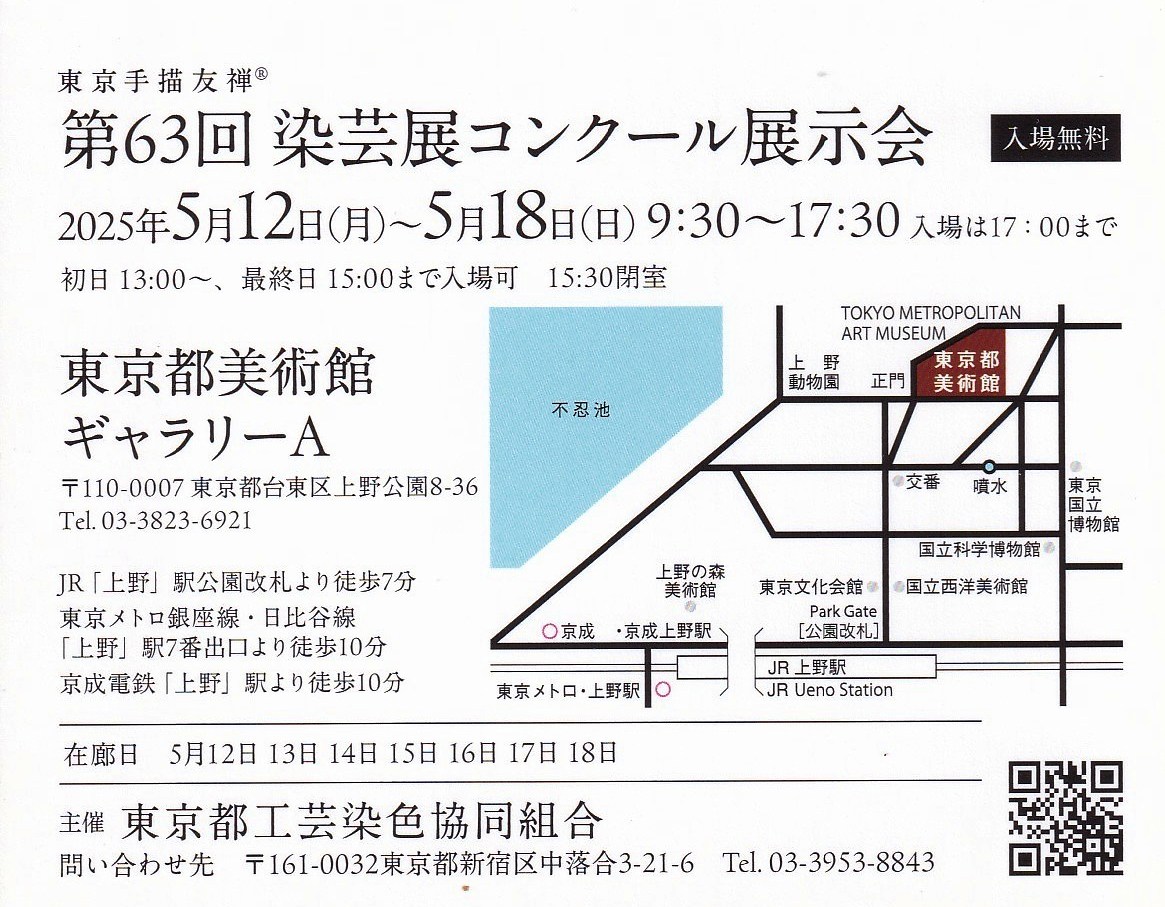

手描友禅の職人組合である

東京都工芸染色共同組合が主催する年1回の展示が来月予定されています。

例年3月に浅草の産業会館で開かれていましたが、今年から会場を

上野の東京都美術館に移しました。

(宮崎は14,16,18日に会場におります)

ご存じのように東京都美術館は大変大きな美術館で、メインの展示会場では超有名な内外の美術の展示が行われています。今回の手描き友禅の展示はそのメイン会場のすぐ脇の

ギャラリーAで開きます。

ぼかし屋の作品は一点だけですが諸先輩方のおしゃれな作品が出ますのでお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

お近くに、と言うならばそれはメイン展示場を鑑賞するついで、という事になりますね。

実は東京都美術館への移転が決まった時に組合員みんなで「着物好きなお客様方が喜びそうなメイン展示にぶつかりますように」と祈ったのでしたが、

ご縁があったのは何と!ピカソの上をいくスーパーアーティスト「

ジュアン・ミロ展」

ご参考までに展覧会チラシはこちらです。

かつて高校の美術教科書で初めて見た時は「ホアン・ミロ」という表記だったのも懐かしく。スペイン、カタルーニャ出身でピカソと同じくファシズムとフランコ政権に反対の立場を貫いた人だそうです。

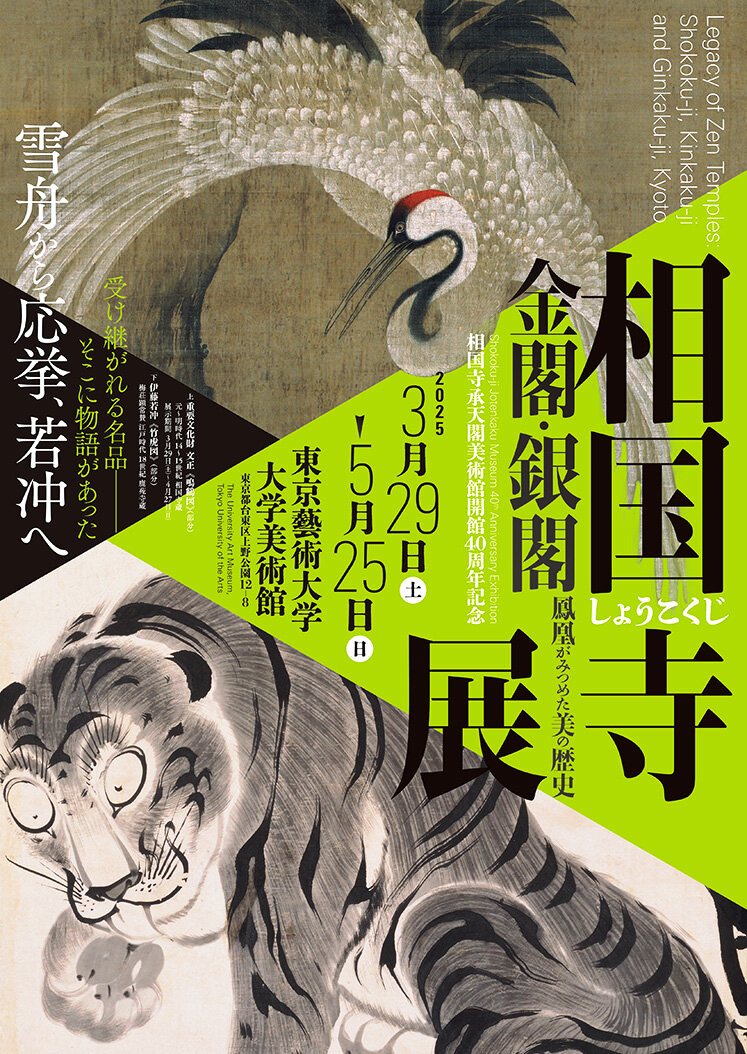

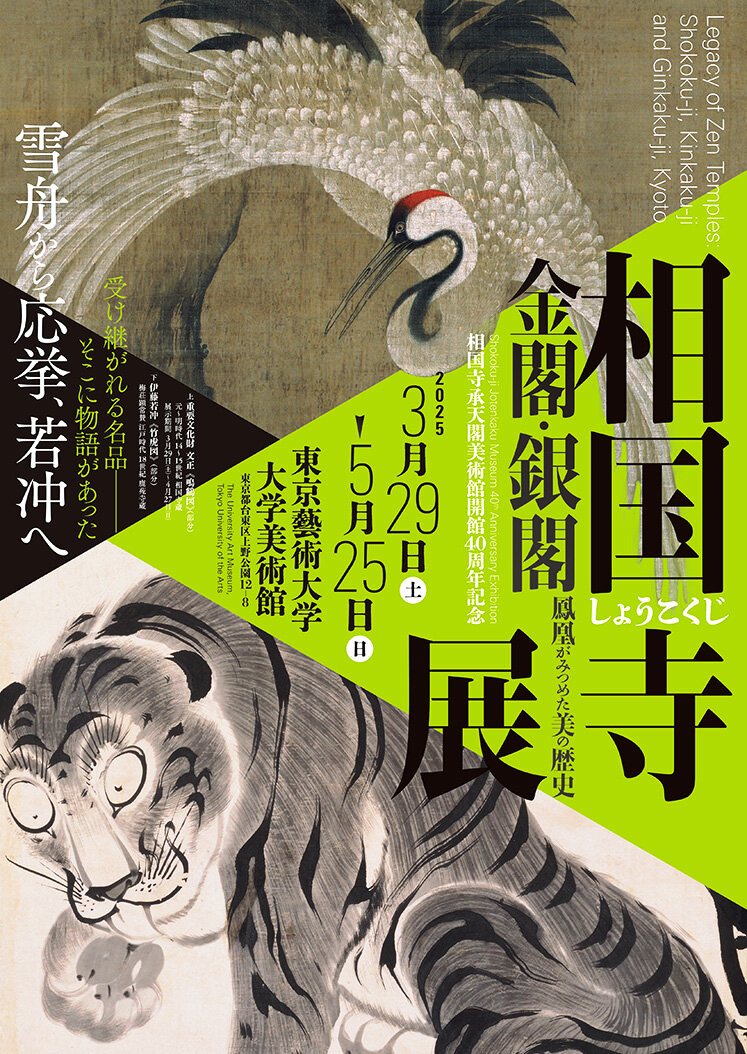

着物好きの興味を引く展覧会が他にないかと言えば、5月25日まで

東京藝術大学大学美術館で開催中の「

相国寺展-金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」はいかがでしょうか。

京都の名刹、相国寺は伊藤若冲の「動植綵絵」の本来の所有者として有名ですが、今回の展覧会では若冲の墨絵が展示され、他にも雪舟、探幽、応挙などのお歴々を見られるようです。

やはり観るならコチラでしょうか!

芸大美術館は東京都美術館を過ぎて国立博物館を右にみて左折、少々歩くと左前方に見えます。

何だか展覧会情報になってしまいました(^^)

お知らせ | 11:00 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,03,06, Thursday

光琳の小袖屏風

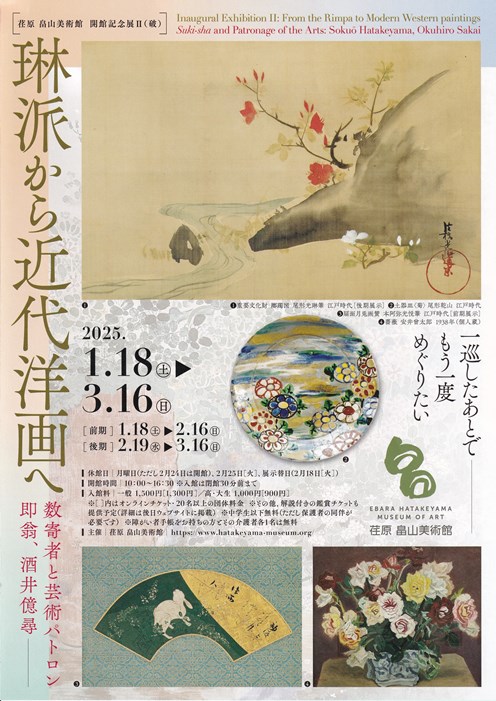

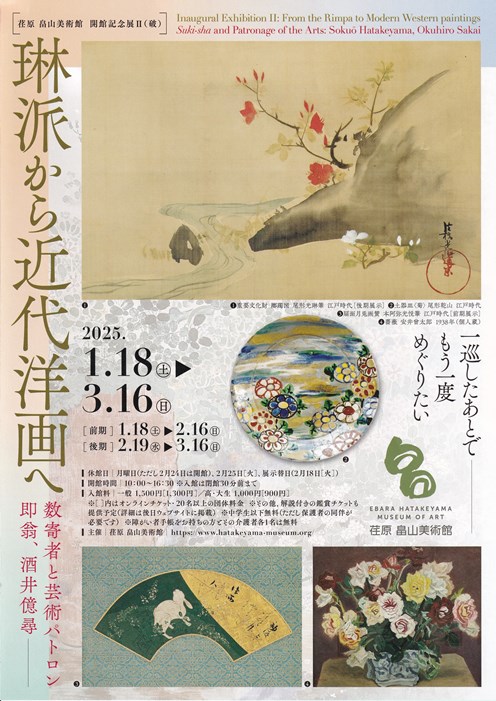

高輪台にある

荏原畠山美術館へ行ってきました。琳派の良いコレクションと聞いていましたが今回が初めてでした。

目的はこの展覧会

当ブログで紹介必須なのはこちら、

屏風に貼り付けて保存されている光琳の小袖です。

白梅模様小袖貼付屏風 尾形光琳

屏風の

右が後ろ姿、

左に小袖の前(顔、胸の側)が貼ってあり

「小袖屏風」と呼ばれる仕立て方です。

間近で眺めると生地自体が地紋を織り出した綸子とわかります。色褪せしていますが、かつては光沢の強い生地に

豪快な枝ぶりの梅が描かれていたようですね。

驚くのは前側の図柄。屏風は両手を横に広げたように貼られていて中央が襟首に着るとどうなるかというと、襟先から胸を経て両袖まで

梅の枝が大きく左右に広がっているのです。

光琳の時代は着付け方が現代と違い、細目の帯を軽く締め、着物の前合わせ、今は首付け根があまり見えないほど左右をきつく合わせますが当時はゆったりでした。つまり着物の上半身の柄は胸の左右ともよく見えたはず。この小袖を着ると身体の中央から左右に広がる枝がさぞ目立ったことでしょう。

この展覧会では美術館が所蔵する琳派の陶器がさすがの見ごたえでした。

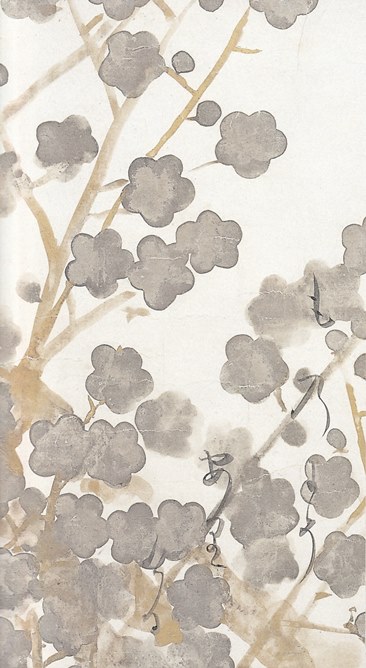

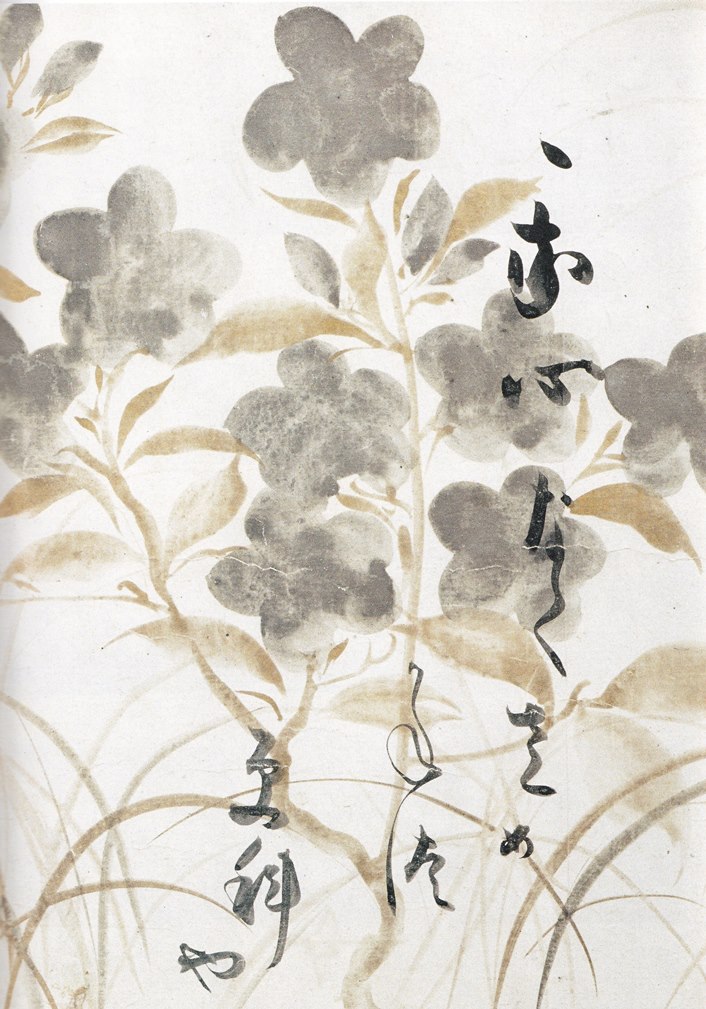

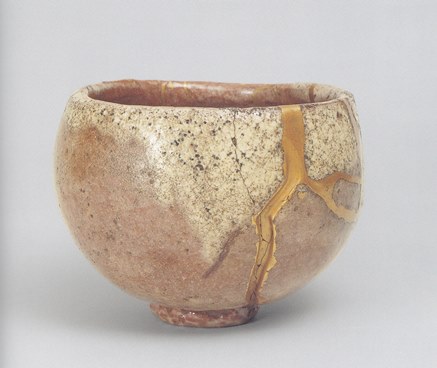

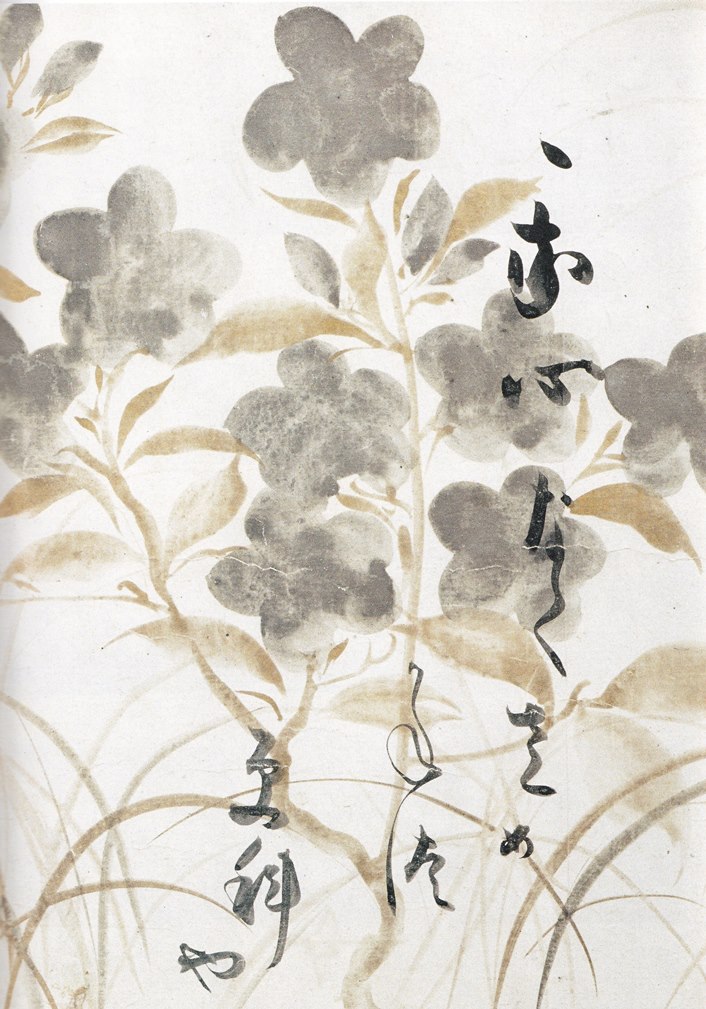

赤楽茶碗「雪峯」本阿弥光悦

図録に角度を変えた写真もありました。

解説によりますと、この印象的な金色の切れ込みは茶碗を焼いて出来てしまった割れを光悦が面白がって金を加えたそうです。本物は実にきれいでした。

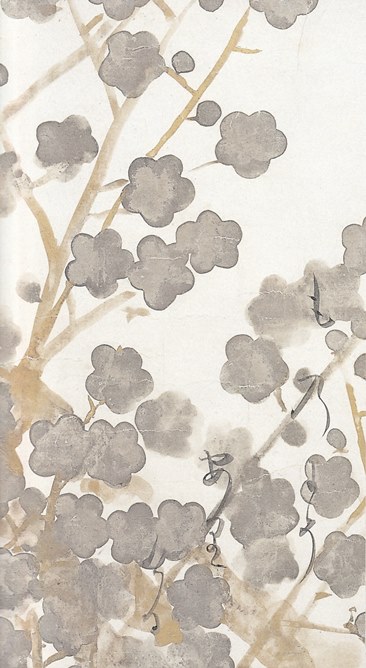

図録の裏表紙の写真です。

本阿弥光悦、俵屋宗達のコラボで有名な古今集和歌巻のうち「金銀泥四季草花下絵」の巻を背景に楽茶碗を写しています。贅沢ですね~~

図録の表紙デザインも素敵なので一緒に紹介。

もちろんこの和歌巻も展示されています、もちろん!

さて他に存在感を放っていたのが

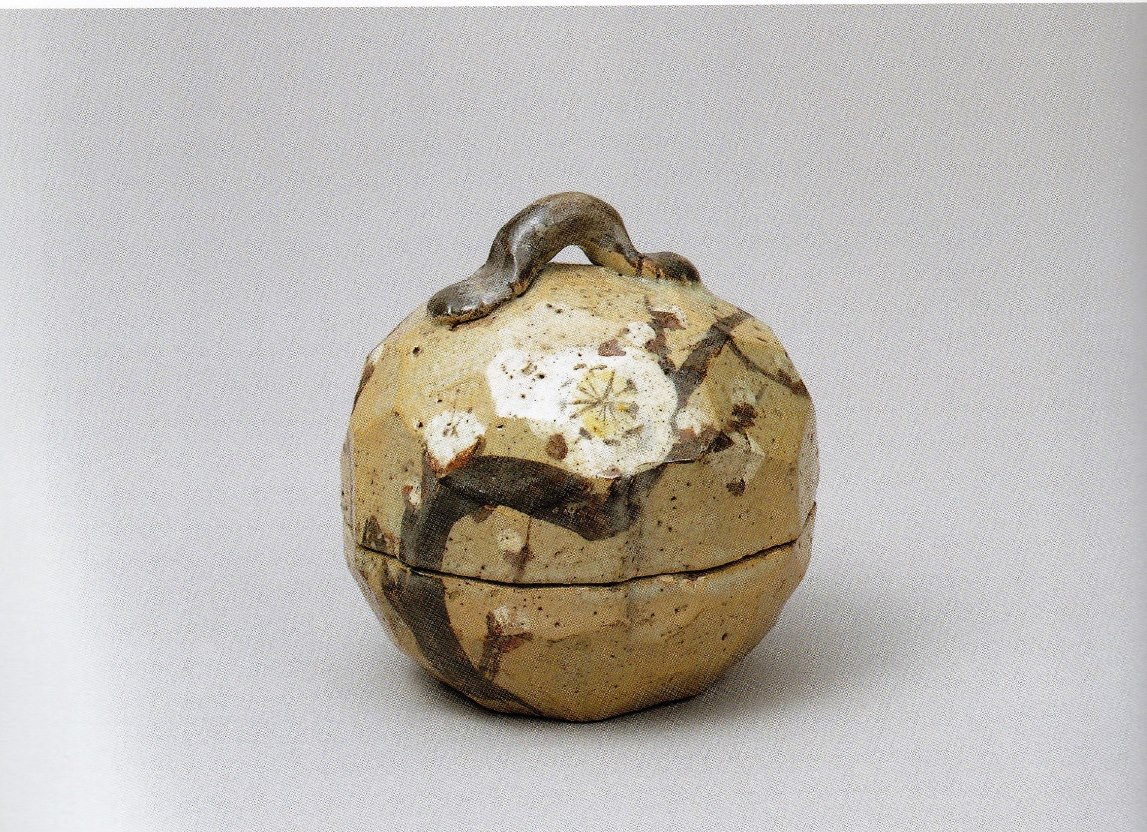

結鉾香合(ゆいほここうごう) 尾形乾山

手のひらにすっぽり収まるほど小ぶりな香合です。

可愛い姿なのに何故か大物感。

写真では分かりにくいですが、粘土を丸く器状に作った後、

ヘラで全体を面取りしてあるのです。梅の枝が濃く太く描かれ、上部の摘みは枝に見えるように彩色されています。

3月16日までの展示でまだ間がありますから、機会ある方は高輪台へお立ち寄りになってはいかがでしょうか。

展覧会ルポ | 01:08 AM

| comments (x) | trackback (x)

2025,01,16, Thursday

大発会の振袖

2025年が明けて半月、早いですね。

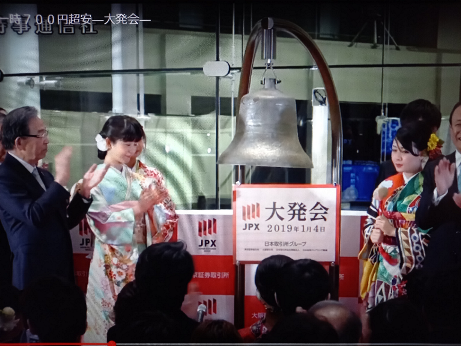

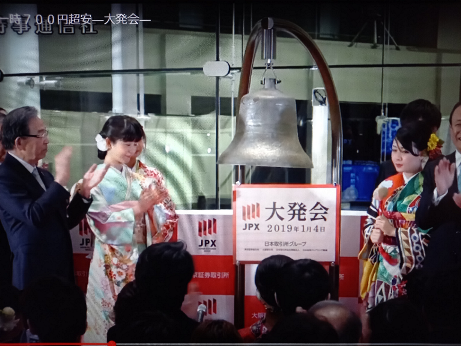

今年の金融機関の事始めの1月6日、東京株式市場で大発会がありました。

そのニュース映像を見て、じっくり驚いたお話から今年の着物ブログ始めたいと思います。

(画像はテレビ局、新聞社のネット配信ニュースから)

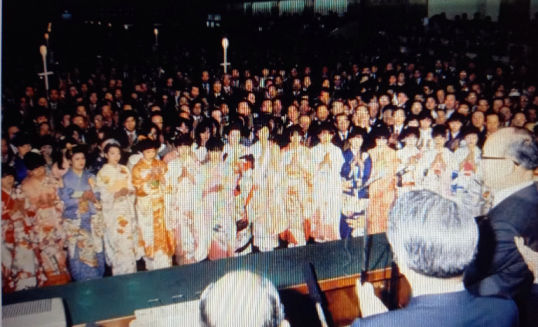

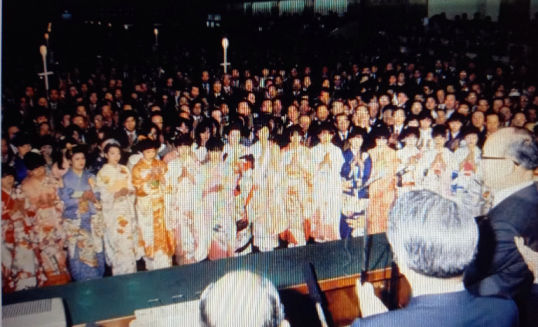

「振袖姿の女性が見当たらない!」と驚いたのでした。若い方々は「それ驚くようなことこと?」という反応だと思うので、比較のために35年ほど前の大発会の写真をご覧ください。

手締めをする参加者の最前列にビッシリ立ち並んだ振袖の皆さん。

高度経済成長の1960年代以降、豪華な振袖を着た証券会社の女性社員が大発会に参加するのが恒例で、新年の象徴でもありました。

背景にはいくつか要因があります。

和服が日本人の日常生活の中にあったこと、浮き沈みありながら経済が拡大を続けたこと。

今と違い証券会社の社員がみな待遇の安定した正社員だったこと(特に女性労働者について)と同時に女性社員に求められた役割が

職場の花であったこと。それが常識であり別に強制せずとも仕事始めの朝、

自前で振袖を着て出勤する女性社員がたくさんいる時代が長く続いたのでした。(寿退社強制の時代でもありましたよ、念のため)

.jpg)

かくいうぼかし屋も子供のころ、そういうお姉さん方に憧れ「大人になったらお正月は振袖で会社というものに行く」と思っていました。実際に大人になったらそんな習慣はどこへやら、でしたが。

減少していた振袖姿でしたが、今年の大発会でついに姿を消した事に驚くのは何故かネット検索してみましたら、

昨年2024年は元日の能登地震を受けて大発会は黙とうで始まっておりました。

2020年~2023年はコロナ感染防止で参加少人数が距離をとってマスクで並んでおりました。当然振袖姿なしです。

コロナ前の2019年まで遡ると振袖女性が10人弱参加しているようでした。

おそらくバブル経済の終わった1990年代急速に振袖が減ったと思われます。その後の喪われた30年の間は、証券会社から職場の花的な社員女性が消え、何と言っても着物離れが進んだ結果として今年の大発会の風景になったのですね。男女雇用機会均等法が生まれ遅々として進まないながらも労働者としての男女平等が意識されてきたことも影響していることでしょう。

証券会社でスーツを着て働く女性が増えるのは素晴らしいことです(^^)

ですが、大発会を一種のお祭り、新年の景気づけと見る場合、振袖姿があってもいいと着物屋としては思うのです。男性も羽織袴で威儀を正すのもよし、法被にハチマキ〆でもよく、要となる時にはもっと和装を楽しみましょうよ、と言いたいです、自戒を込めて。

※今年の大発会、他の角度からの写真には式段上ではないものの参加者の中に数人の振袖姿がありました。

.jpg)

着物あれこれ | 10:38 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,12,25, Wednesday

総柄の帯地の染めの紹介、前回はまだ10月でした。

パソコンが不調となり急遽買い替えまして、機械音痴ながら家族の手助けを得て何とかデータを移転した新パソコンを使えるようになりました。

やっとたどり着いた次の工程は

下絵を生地に写し取り、糸目糊置きへ進むこと。

友禅染用のトレース台

友禅染用のトレース台を使っています。枠だけのテーブルの上を透明なアクリル板で覆ったものです。

実はこのトレース台は友禅の材料屋さんから買った後、

DIYでカスタマイズしたものです。2022年12/18、12/22のブログで紹介しております。

上を覆うのは昔は当然のようにガラス板でしたが、今は

上質のアクリル板が小売りされていて手に入りやすく(モノタロウでネット購入)、ガラスより軽くて持ち運びも楽、助かります。

下から照らす

電灯も今はLED。白熱灯のような過熱の心配がないので安心です。

下書きに使う青い染料は後から過熱や水洗いで落ちてしまうものです。今回は紙青花ではなく

新花を使いました。

下絵付けが済んだら次は糸目糊です。ゴム糸目糊を使って下絵をなぞっていきます。

筒の先端の口金の穴から

細く糸状に糊を絞り出して模様にしていくわけです。

出来上がりました。

次は地染めへ進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 11:17 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,10,15, Tuesday

友禅の着物、帯、小物展示のお知らせ

東京都工芸染色協同組合の有志にて展示を行います。

新宿副都心あたりにご用の節はお立ち寄りください。

主に組合の先輩方の染め帯の出品ですが、ぼかし屋も訪問着1点で参加いたします。

お問い合わせはぼかし屋友禅の℡、またはお問い合わせ票を送信して下さい。

お知らせ | 10:36 PM

| comments (x) | trackback (x)

.jpg)

.jpg)