2020,09,15, Tuesday

地色を染めて白く残した模様部分を彩色することを「色挿し」と言います。「友禅挿し」とも。故早坂師匠は「友禅する」という動詞も使っていました。

さてその準備

筆は当然ですが、染料匙、水分調整に使うスポイド、均染剤や粘剤、皿などなど。

まず粉末の染料を煮溶かして、色を掛け合わせ、調整して希望の色を作ります。

手元の粉末染料。師匠以来のものもあれば最近購入した色も。

材料屋さんによって色味が違います。

原色の粉末染料を煮て希望する色の濃色を作ります。

これを基本にして水で薄めれば淡色になり、他の色を微妙にかけ合わせて少しだけ違う色も作れます。

友禅の作業机に開けてある穴は便利で煮炊きもできるというわけです。

振袖は色挿しに長い日数がかかるので、水分蒸発など変色を避けるために、出来上がった基本の濃色(液体)はボトルや小さなタッパーに入れて保管しながら使います。

染料は染料皿に出すとすぐ水分が蒸発し始め、色が濃くなり始めます。スポイドは染料皿に水を足しながら作業するためのものです。最初から最後まで同じ濃度で予定した色合いを保つように。

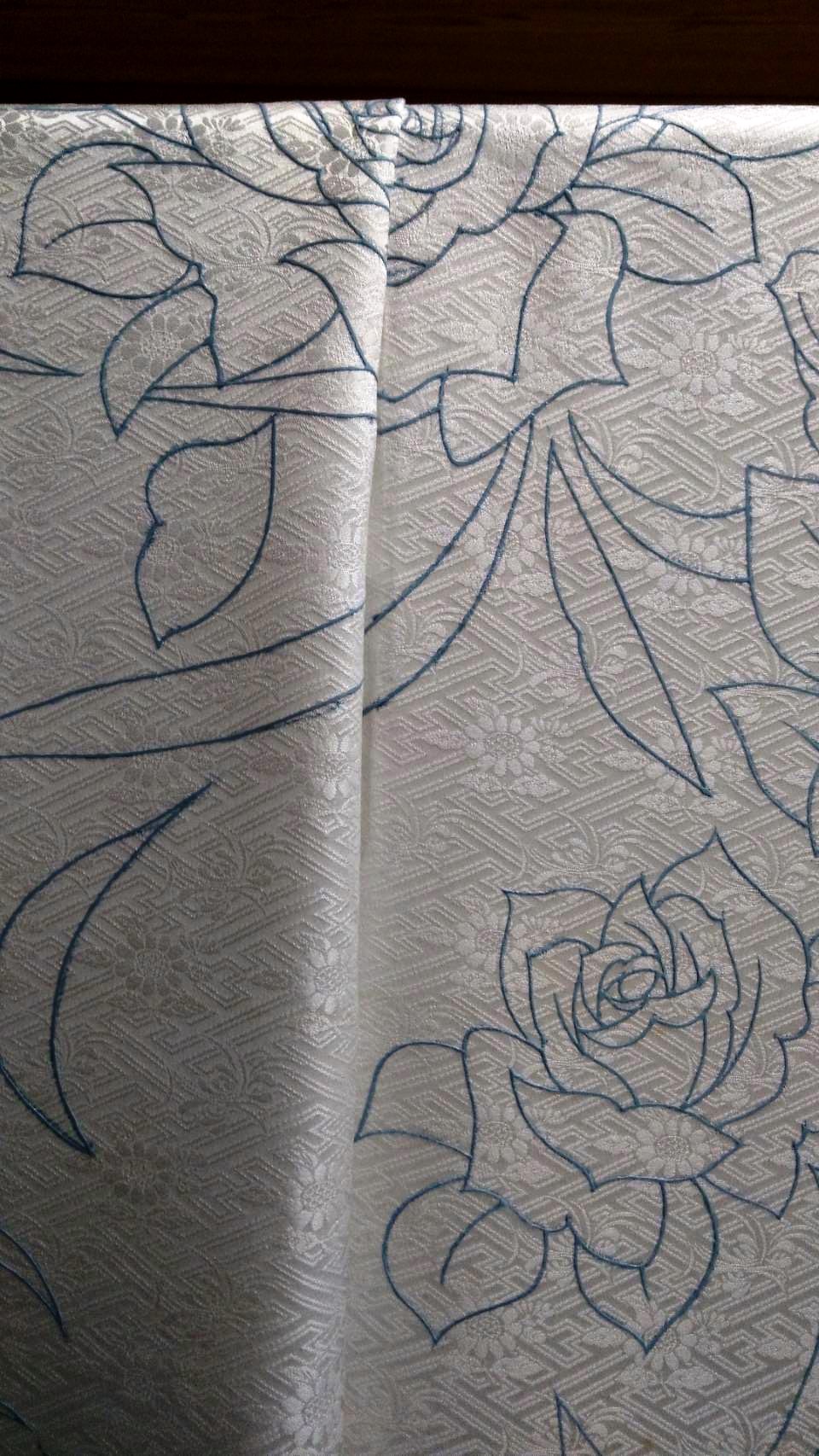

どんな手順で色挿しするか、全体プランをたて、今回の振袖の色挿しは、最初に裾模様の森の部分から入ります。

裾の背景となる森は黄ばみの強い緑系。

木々が濃色から淡色へ。ぼかし作業。

色を作るときに使った色試し布と一緒に。

模様が絵羽になるように、左右を確かめながら色挿ししていきます。

上半身の赤い部分も写っていますね。

着物は長~い反物を染めて作ります。染めている最中も長~いのです(^^;)

ここでひとつ重要な脇役を紹介します。

作業机には穴が開いていて、下にニクロム電熱器があります。

生地に熱をあてて、乾かしながら染めることで、糸目糊の外に染料が浸みださないようにするためです。ぼかす作業も熱に当てながらの方が濃淡差が付けやすく綺麗に上がります。

さて一般家庭では見かけない機械が!

机の下に置いた変圧器です。

電熱器に100%で通電するとニクロム線が赤くなり、かなりの熱量になります。それでは乾きが速すぎますし、第一生地が焦げてしまいます(>_<)

そこで変圧器を通して電圧を下げ、低めの熱さが保たれるようにするのです。温度に決まりはなく、染める人の好みと季節にもよります。

粉末染料を煮溶かす時は、それよりも熱めに調整します。

ニクロム電熱器も変圧器も今となってはそうそう売っていません。貴重なアナログの道具なのです。

ぼかし屋の染め風景 | 10:01 PM | comments (x) | trackback (x)