2017,10,04, Wednesday

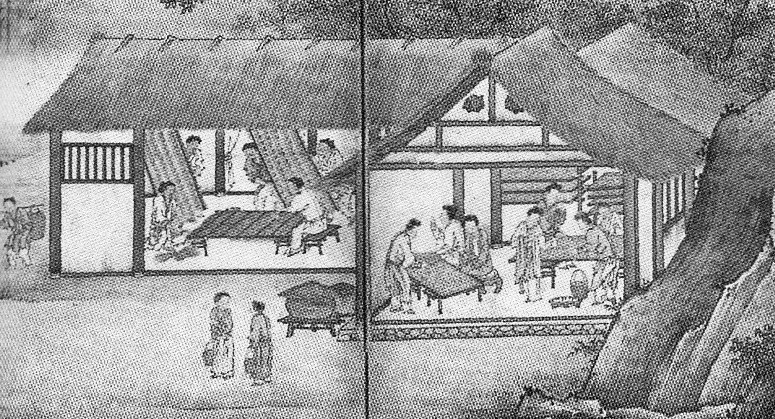

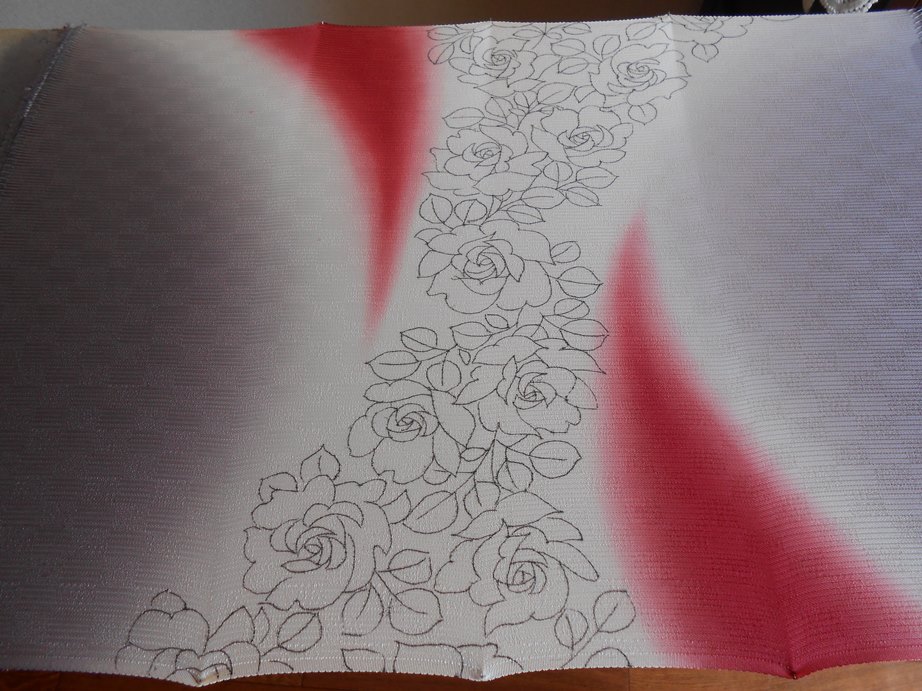

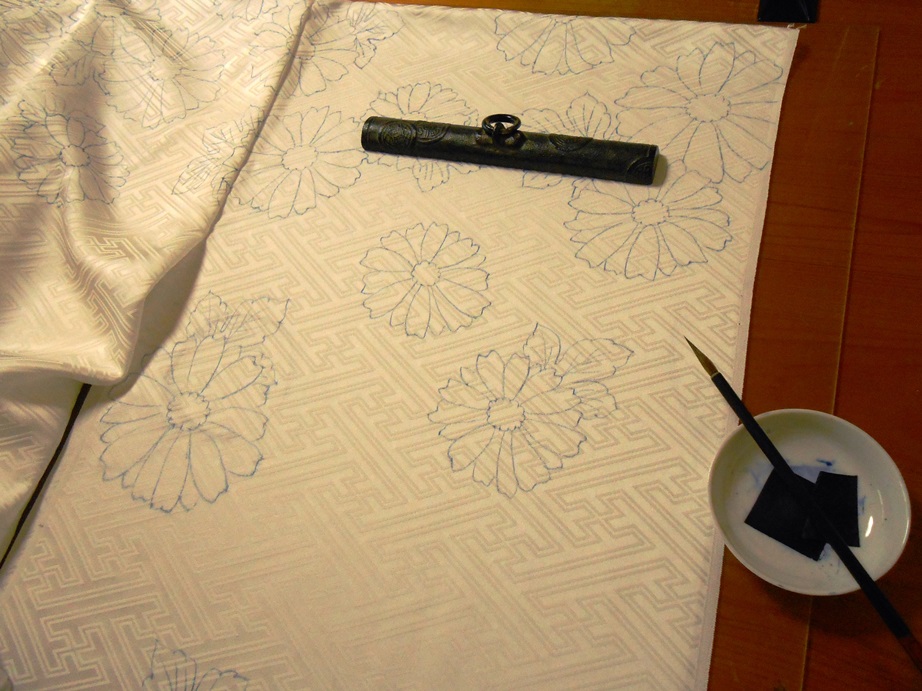

先だっての「しゃれ帯展」に出品した無線友禅の帯の染め風景を写しました。

「

無線」とは文字通り

「線が無い」友禅染のこと。

これに対するのが

糸目友禅。下絵を糸目糊でなぞってから色挿しするので、

糊の跡が白い糸目状の線となって模様に残るからです。

通常友禅と言えば糸目友禅を指しますが、糸目糊を使わずに水彩画のように描く技法を「無線友禅」と呼ぶのです。糸目状の線が無い仕上がりになるからです。

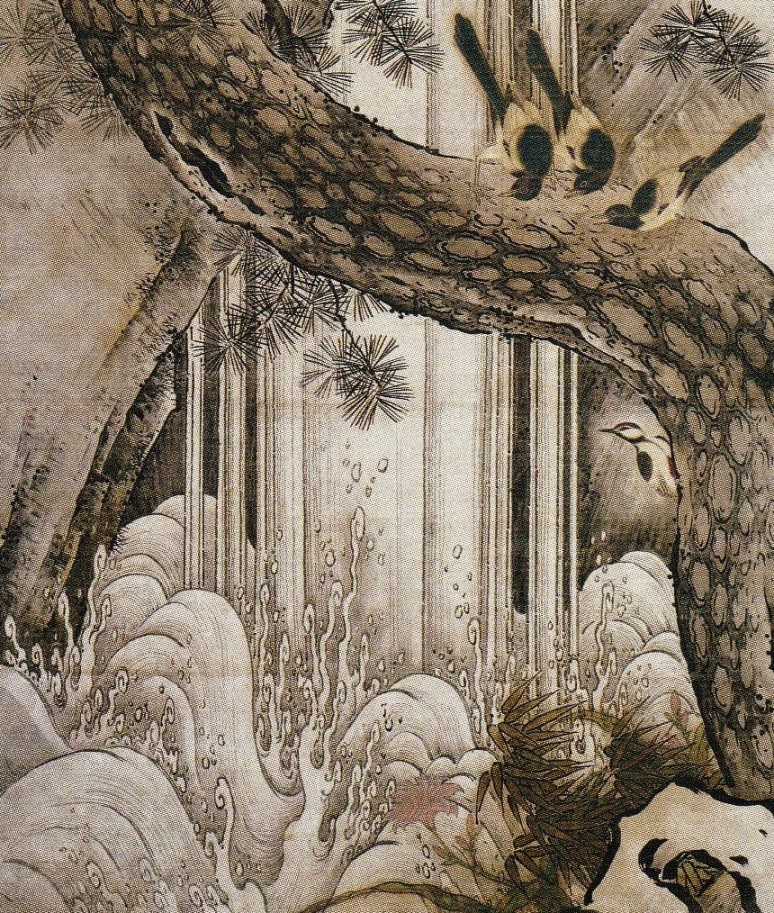

今回はまず染色用の墨色で下絵を描き、さらに色を染める更紗模様風の染めにしました。

墨下絵の次に地染めをします。

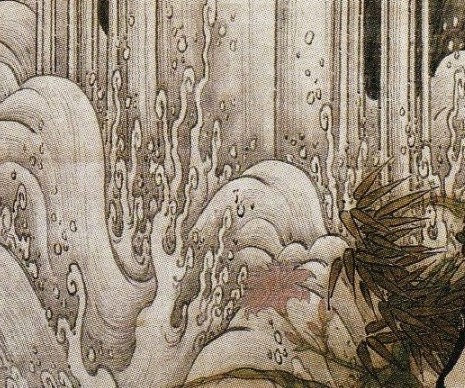

ローズグレーの濃淡2色でぼかすので、先に濃い部分を染め、後から染料を重ねて染めます。

下絵とは別に、ぼかしの目印となる線が

新花(水で消える染色作業用の青色)で描いてあります。この目印に沿って刷毛で染料をぼかしていきます。

一部を赤でぼかし

コントラストを楽しむ色合いにしました。

地染めの次に色挿し。

伸子で張ってありますが、前後に白い布を被せてあるのは汚れや擦れを防ぐためです。

墨の線からはみ出さないようにバラの色を挿していきます。

(もっと更紗風にわざとはみ出させる方法もあります)

仕上がり

実際に締めるとローズグレーの濃淡が目立つ配分になっています。

お太鼓のタレ先はグレーで、お太鼓の下の部分の赤と対比、するとおしゃれだな、と。

お太鼓の中をくぐる手先は濃いグレーになります。

ぼかし屋の染め風景 | 02:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,09,16, Saturday

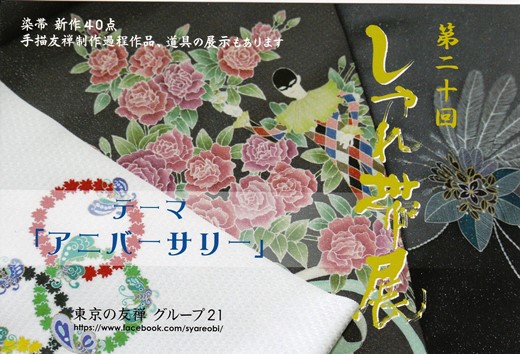

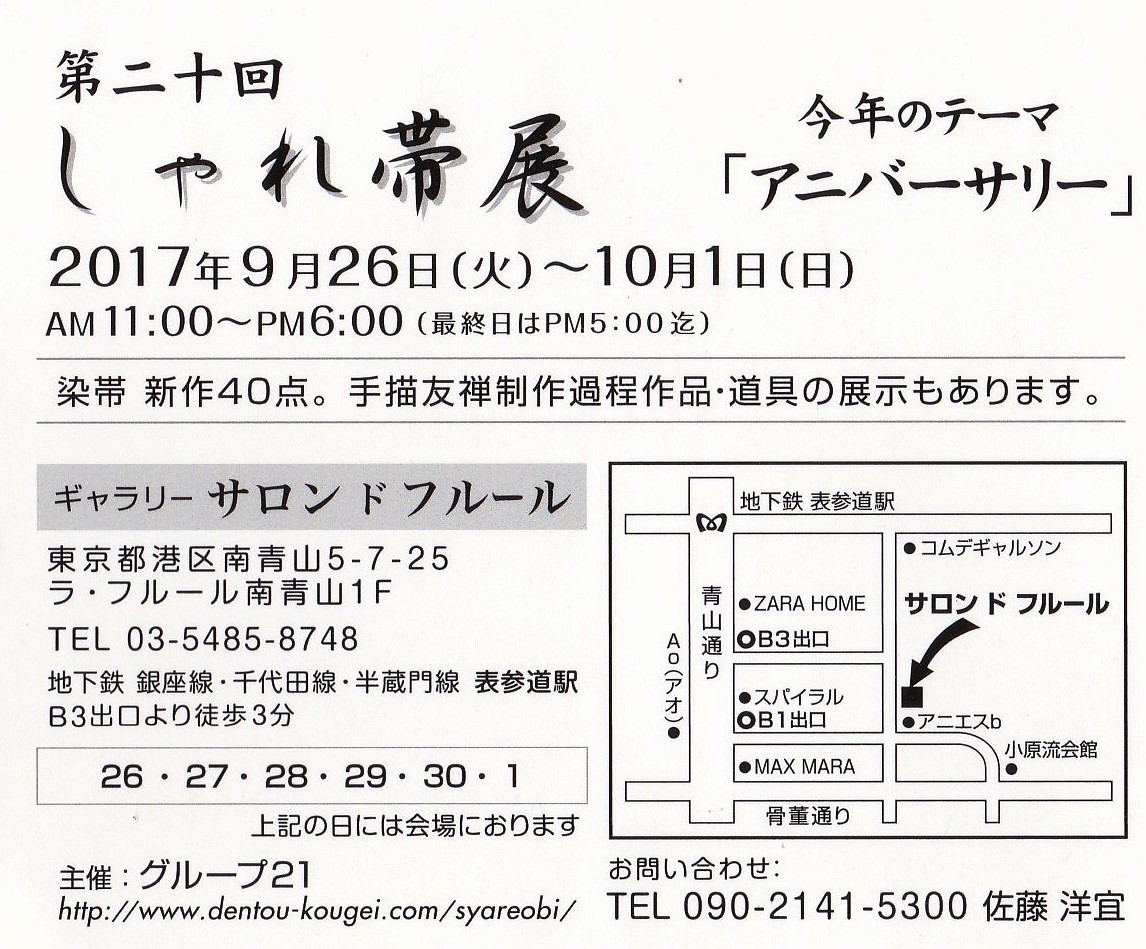

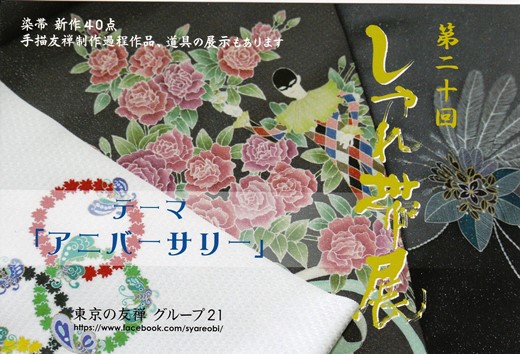

東京手描友禅の先輩方の「しゃれ帯展」に参加させていただいて数年経ちました。

早いもので今年も会期が近づきました。

染め帯だけの展覧会で、会場は画廊。

絵画を見るように気軽にご覧になれます。お立ち寄りくだされば幸いです。

(29,30両日会場におります)

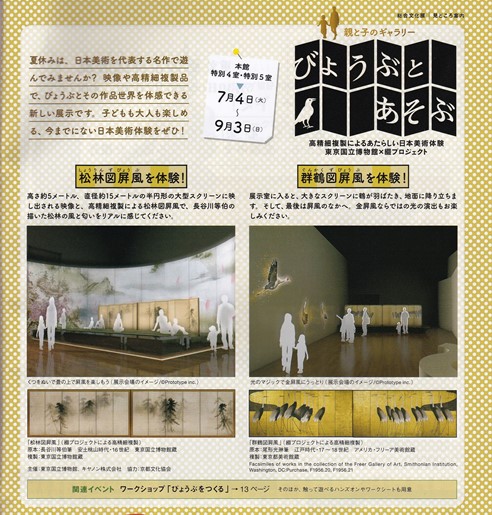

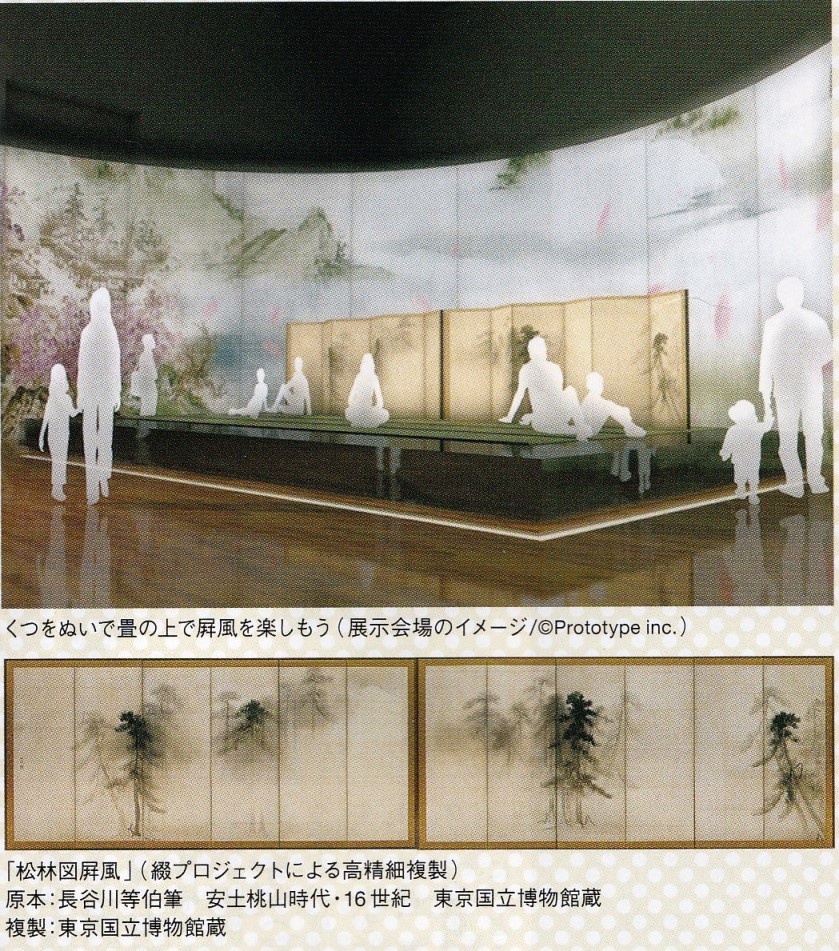

参考までに、同じ表参道駅が最寄りの根津美術館では同時期、ちょっと変わった展覧会が開かれています。

ほとけを支える

―蓮華・霊獣・天部・邪鬼―

https://www.nezu-muse.or.jp/jp/exhibition/index.html

仏教美術の勉強になりそうです。

お知らせ | 11:45 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,07,29, Saturday

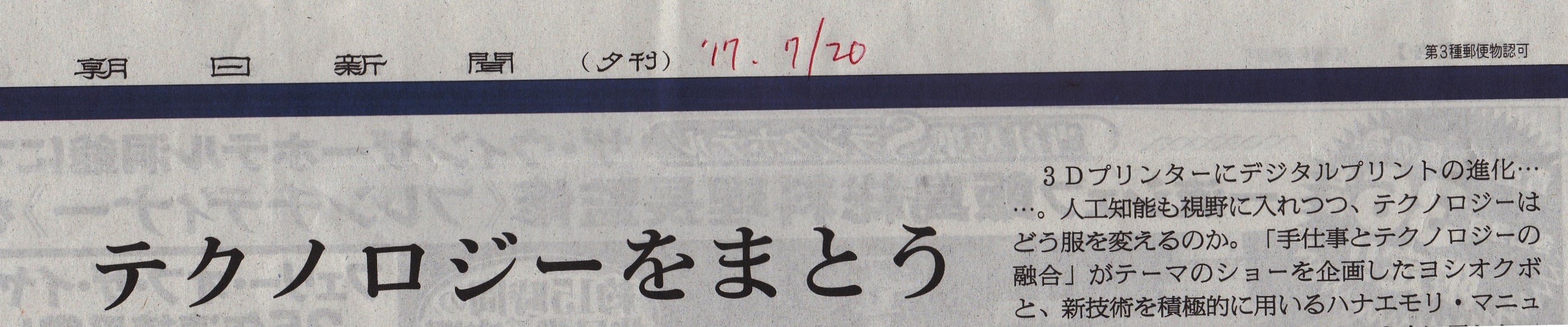

7/20朝日新聞紙面で、とても美しいドレスの小さな写真をみつけました。

記事を読んでみると……

これが複雑な気持ちにさせられる内容でした。

「テクノロジーをまとう」と題して、最先端のスキャンや印刷技術を使ったファッションの紹介記事なのです。

目についたのはこの写真

目についたのはこの写真

新聞写真ながら、なんて綺麗な花のドレスでしょう!!

新聞写真ながら、なんて綺麗な花のドレスでしょう!!

記事によれば、精密な3Ⅾスキャナーで生花を直接取り込んで生地に印刷したものだそうです。

立体をスキャンできる3Ⅾならではの奥行ある花柄になっているとのこと。

本物のお花を直接スキャン?!とアナログ人間としては驚くばかりです。

手描友禅の長々とした工程で、花びら一枚一枚から手描きする友禅屋としては、スキャン!印刷!というところで複雑な思いを抱きますが、こんなに綺麗ならもはや何も言えませんね

成人式がインクジェット印刷のレンタル振袖に席巻されて久しく、それを残念に思ってきました。どんな種類であれ「染めの着物」を着てほしいものだと考えてきましたが、印刷技術も、コンテンツを取り込むスキャンの技術も、デザイン力もすべて向上してきているということなのでしょう。

この記事のドレスと同じように高い技術とデザイン力による、友禅屋も脱帽するような美しいインクジェット印刷の振袖が世の中に出てくる日も遠くないのかも……

プロ棋士がAIに勝てない時代になっていることだし……(+_+)

フクザツです……

着物あれこれ | 12:08 AM

| comments (x) | trackback (x)

2017,06,30, Friday

ぼかしの

引き染めで

夏の薄いスカーフ染めをしました。

着物地より薄い生地でも、

張り手は着物と同じ。

麻縄でギュッと横に引き長く張って染めるのも同じですが、使う

伸子針(しんしばり)が違います。

張り手のすぐ下に写っているのが、

着物用の伸子針。

その下に移っている

少し短く細い伸子針が、弱かったり幅が狭かったりする生地用の伸子。スカーフにはこちらを使いました。

伸子の使い方は着物を染める時と同じ。

生地が乾くに従い透明感が増し、下に置かれた染料バケツが透けて見えます。

今回使用した刷毛。三寸刷毛と丸刷毛、筆です。

染め上がりを作業用のフロアスタンドに掛けたところ。透き通って涼し気。

ピンクや緑、黄色など

多色のぼかし染めは、普通の生地ではかなり派手になってしまいますが、このように透けていると、

発色が抑えられるので上品な面白さがでると思います。

伸子針(しんしばり)には実は様々な長さがあります。

いずれ紹介していきたいと思います。

ぼかし屋の染め風景 | 10:10 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,05,31, Wednesday

手描友禅誂え染めの振袖:英国風にbespoke kimono:ビスポークの着物

:米国風にcustommade kimono:カスタムメードの着物……呼び方は色々ありますが。

ぼかし屋は東京手描友禅を誂え染めで承っております。

お客様の様々なご希望に沿うよう工夫していくなかで、こちらが勉強をさせていただく事も多い日々です。

本日ご紹介するのは、黒地に染めた上に鮮やかな菊の花を散らせた個性的な振袖。

黒地散らし菊文様振袖

アニメの物語に登場する少女が着ていた振袖と同じイメージで、というご注文でした。

アニメのクラシックな雰囲気を壊さないように、実際に二十歳のお嬢様が着た時に綺麗に見えるように、お客様と相談しながら柄を起こしました。

ちょっとワイルドな雰囲気の菊。

お客様が「こんな感じの菊が好み」とイラストで説明してくださったので、とても助かりました。

古典的な雰囲気を出すために、菊に合わせた濃い朱色で染めた比翼をつけて

「比翼仕立て」にしました。

三尺の大振袖にも朱色の振りを付けました。.JPG2.JPG)

歩いたり袖が揺れたりすると、裾や袖のうしろ側に朱色がのぞき市松人形のようにクラシックです。

比翼仕立ては現代では黒留袖に多いのですが、本来は格式ある礼装で広く行われていました。今でも振袖や色留袖など、ご希望によって比翼をつけ豪華な雰囲気にいたします。

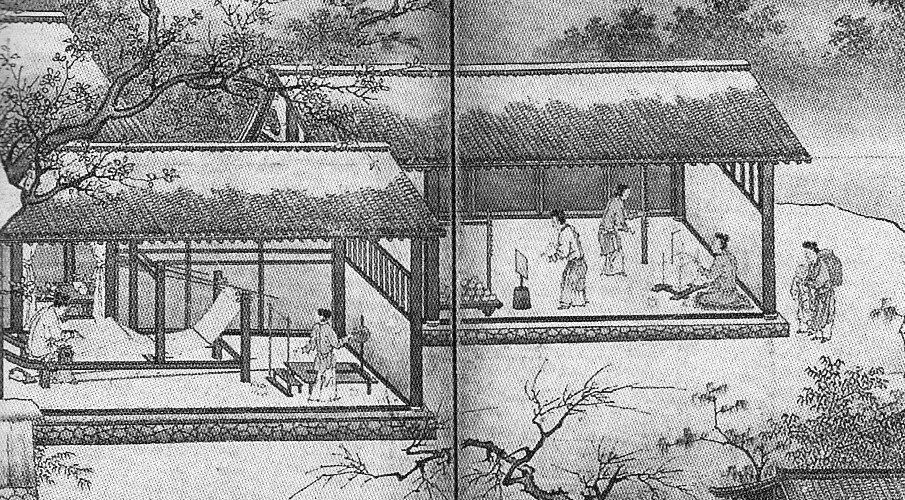

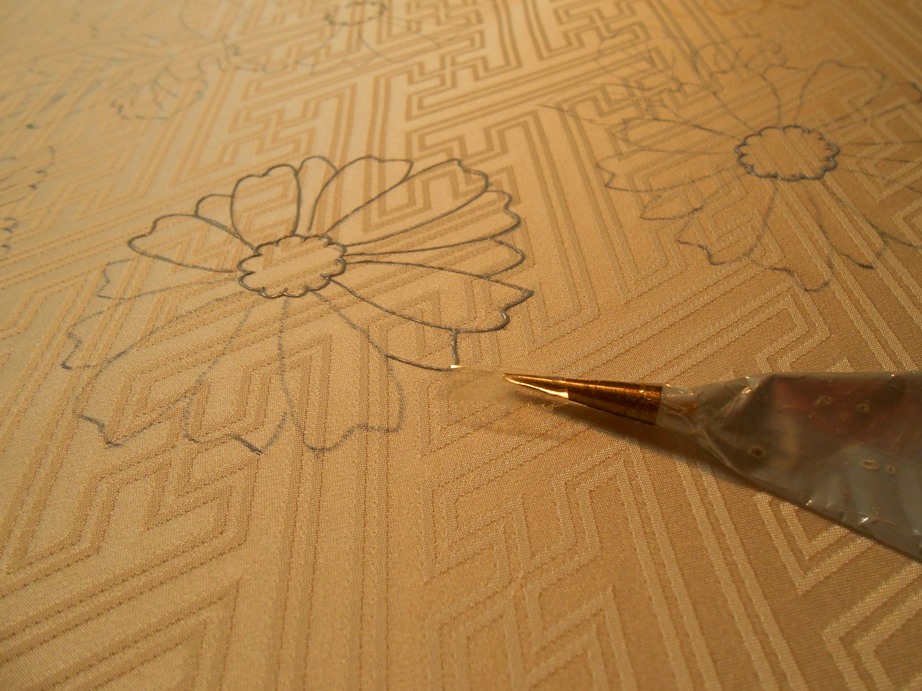

製作風景をご覧ください。

仮絵羽仕立てした状態で下絵を描いていきます。

ぼかし屋では紙青花を愛用しています。

衿、胸、袖にかけて模様がつながります。これを絵羽模様といいます。

サッと描いてある〇 仮絵羽仕立てでお客様に羽織っていただいて調整した時に、ここに花を増やすと決めてつけた印です。

裾も連続した模様に。絵羽とは「縫い目を越えて模様が連続している」こと。

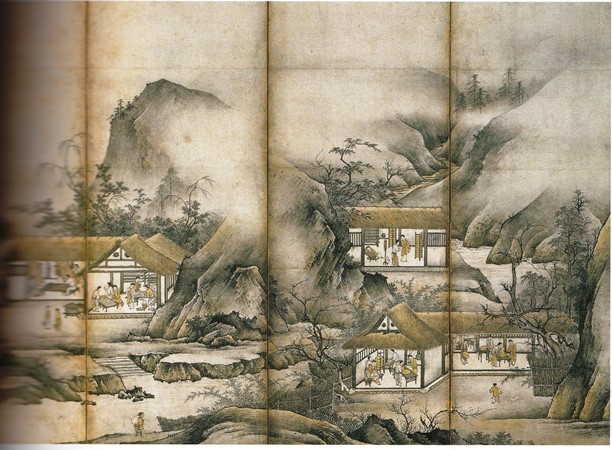

たとえ散らし文様でも、絵羽模様になっていると着用した時に格の高い印象を与えます。おそらく室町期以来日本人の馴染んできた屏風絵や襖絵の影響だと思います。

<br />

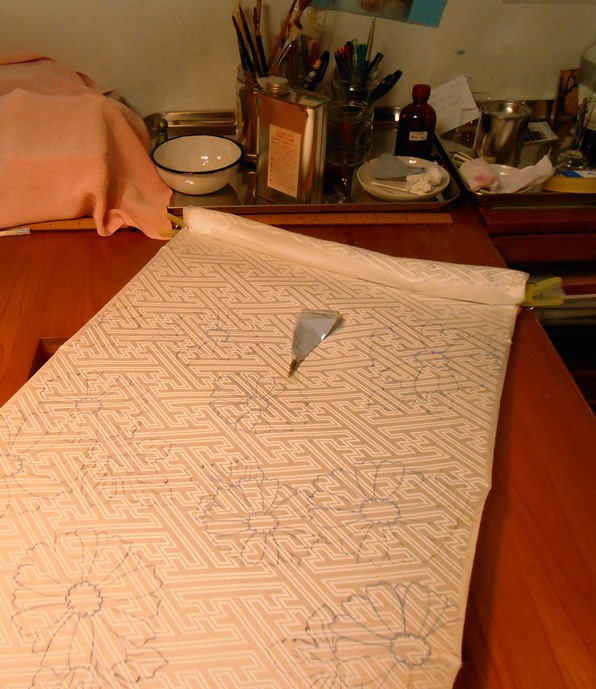

糸目糊

糸目糊置きの作業

仮絵羽

仕立てを解き、生地は伸子に張ってピンとさせてあります。

糸目糊置きが終了

今回は黒地なので模様の色差しより

先に地色の染めを行いました。

模様も地色も一貫制作のぼかし屋ですが、

黒染だけは専門の黒染屋さんにお願いします。

黒染め屋さんから戻ってきた生地に

フノリ地入れしています。

糊気がないと模様色差しの時に染料が生地に定着しません。染料が糸目糊を超えてはみ出す原因にもなります。

いよいよ

色差し。

大きな菊が単調にならないよう、各色とも三種類の濃淡を用意しています。

外に向かって淡くなるよう 花弁ごとに水の力を借りて、

薄い色から濃い色へと ぼかし染めしていきます。

.JPG2.JPG)

途中で 「絵羽模様の左右で色が合っているかどうか」「各色の菊の散り具合はどうか」確認しながら作業を進めます。

最後に生地を並べて再点検。

一番裾に生地を伸子の針から保護するための「端切れ」がまだ付いたままです。

整理屋さんから戻ってきた生地。糸目糊がとれて、

糊の跡が糸目のように白く浮き上がって見えます。(糸目糊の名前の由来)

さらに水洗いで余分な染料や糊成分などを落とし、乾燥。湯のしで生地目、生地幅を整えて、最初に糸から白生地に織られた時と同じ状態に戻りました。色、模様がついているだけが違いです。

左端の縫い目は、衿と衽(おくみ)を剥ぎ合せたところ。

仮絵羽仕立てを解いて染める誂え染めでは、作業中必ず衽の中央、衿との境にこの縫い目があります。

アニメの少女の振袖には金銀は使われていませんでしたが、現実の振袖として少しは金色も欲しいところ。

金をぼかし状に

柔らかくあしらいました。

出来上がりの生地はスッキリと光沢が出てとてもきれいです。

染色作業がすべて済んで点検しながら衣桁に掛けて眺めているところ!(^^)!

お客様に上がりを確認いただいて仕立て屋さんへ移動します。

お嫁入りも近いというわけです。

ぼかし屋の作品紹介 | 11:41 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,05,18, Thursday

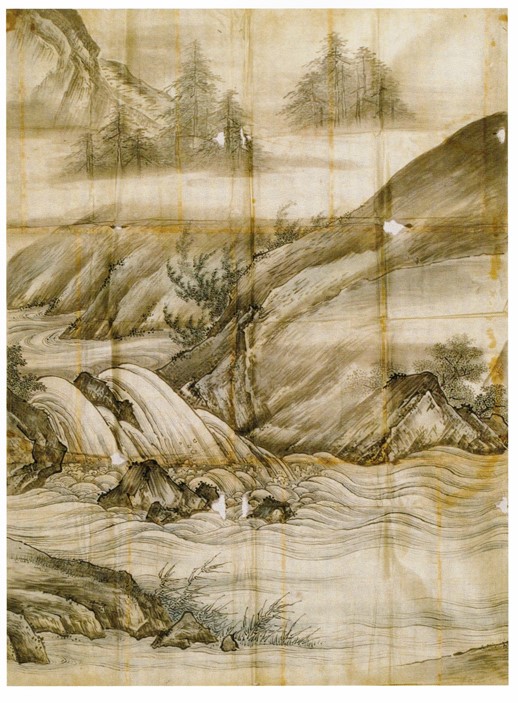

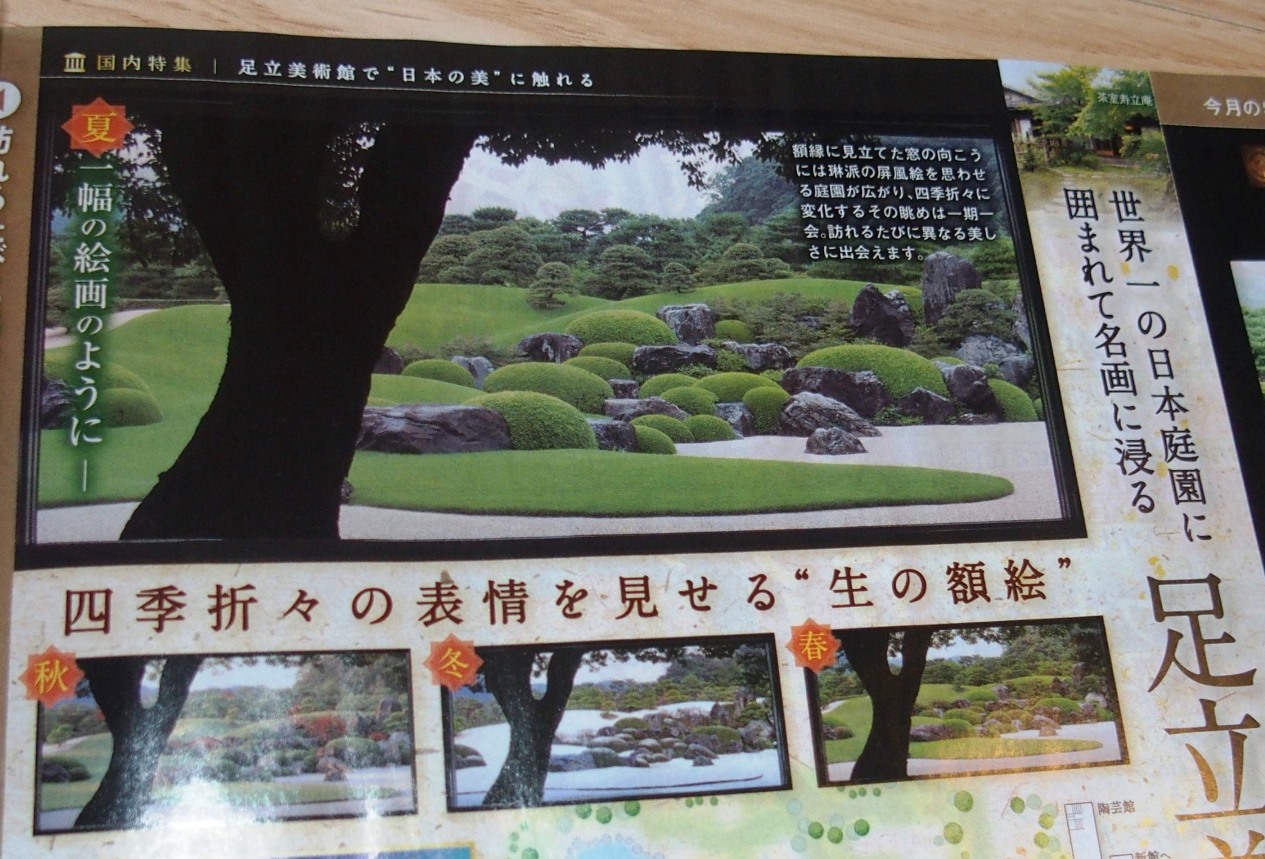

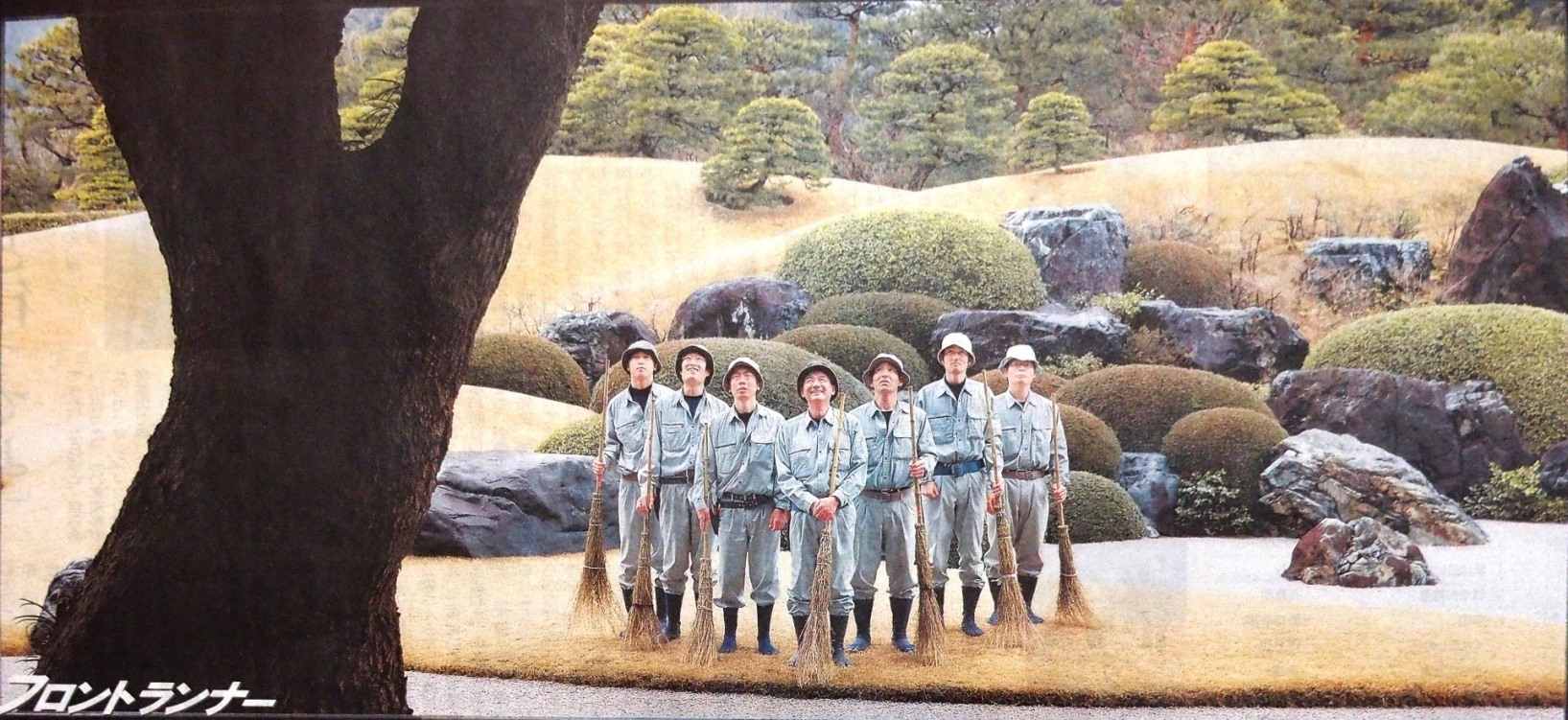

日本の美術や庭園に興味のある方なら、おそらく島根県にある足立美術館のことはご存じのことでしょう。

旅行先としても人気で、こんな感じのパンフレットをよく見かけます。

このように完璧に整えた庭園を窓から眺めることで有名で、いかなる場合も景観を邪魔するものは一切庭園に存在しないようにしているそうです。

先日4/22の朝日新聞に、大変珍しい写真が掲載されていました。

庭を整える庭師の皆さんが箒を手に勢ぞろい。

造園作業などの様子も公開しない美術館なので、貴重な記事です。

来館者の目につかないよう、季節に配慮し、木々の成長を考慮し苦労して庭を整えておられるそうです。

記事の写真はまだ冬枯れの庭ですね。

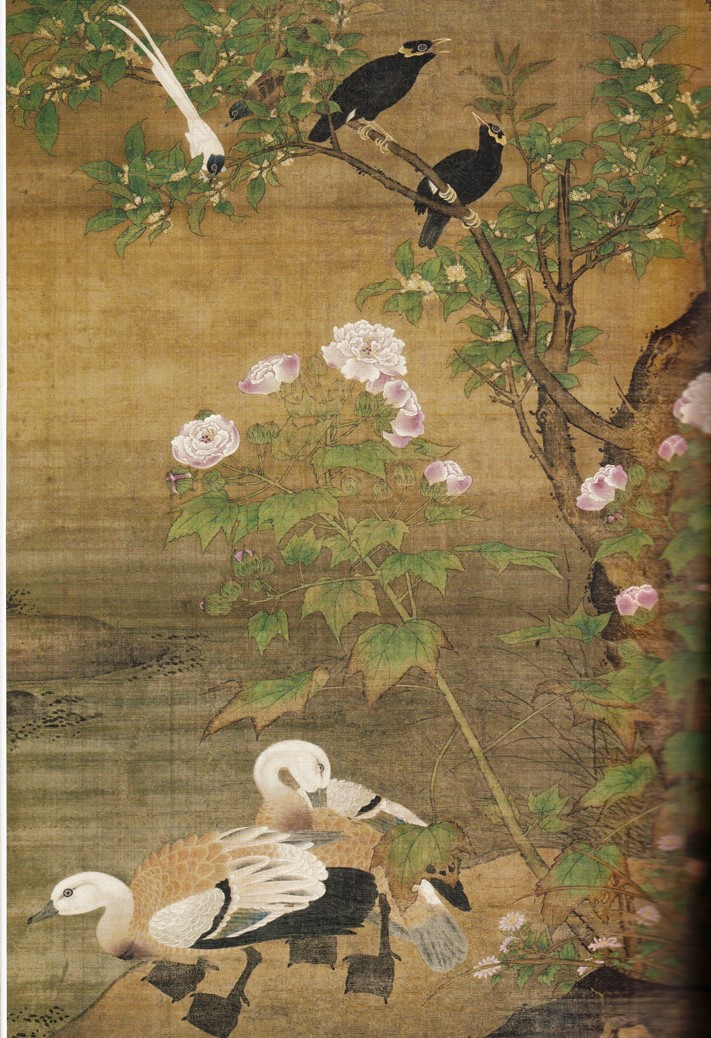

以前訪問した時には横山大観の代表作、紅葉が飾られていました。

足立美術館のホームページもご覧ください。

https://www.adachi-museum.or.jp/

ライブで公開している今の庭園の様子を見られますよ。

先ほど拝見したら、同じ場所のショットでツツジがきれいでした。

展覧会ルポ | 07:15 PM

| comments (x) | trackback (x)