2018,05,26, Saturday

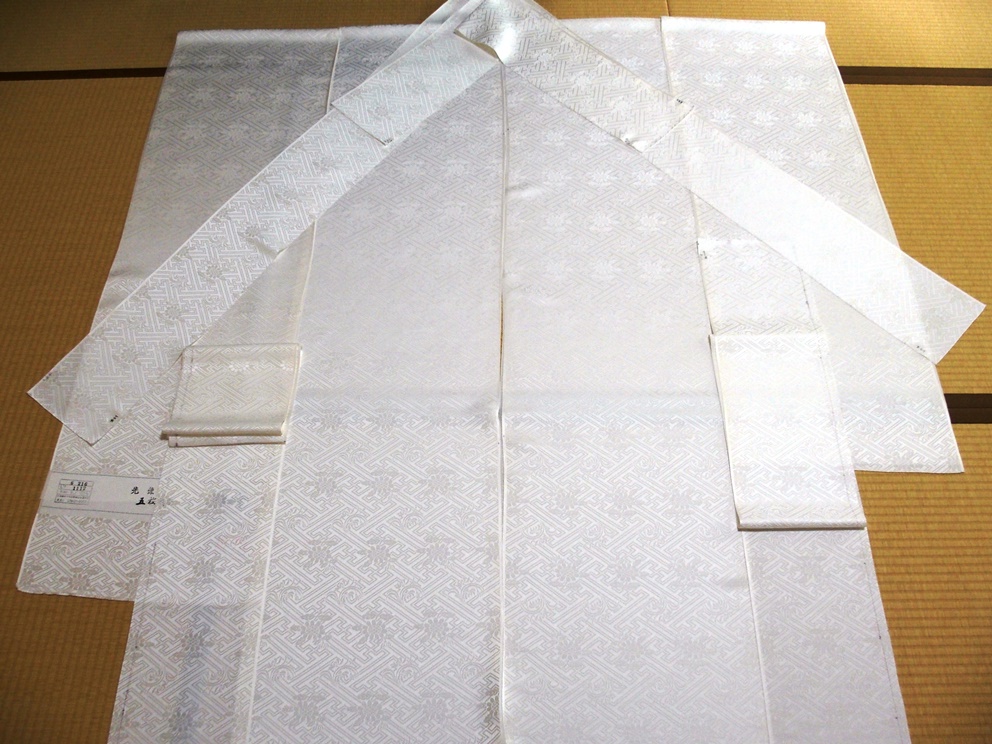

振袖用の白生地を裁って仮絵羽仕立ての準備をしました。

東京手描き友禅の誂え染めでは、まず白生地をサイズに合わせて裁ち切り、仮の仕立てをしてから下絵を描くのです。

今回使うのはこちらの生地。

欄や菊のおめでたい地紋です。

反物をまず巻きを解いて長さを確認し、難がないか見ておきます。

巻棒から解くと大きな絹の山に。

真っ白の輝く美しさで、毎度のことながら「私なんかが手を加えていいのかしら」と思ってしまいます。変身の甲斐ある仕上げにしますからね、と言いながら採寸。

印打ち。

裁ち切っていきます。勇気がいります。

途中何度も長さを確かめつつ、切り終わったら着物の形に並べて最終確認。

仮絵羽仕立てへ進みます。

6/14追記

仮絵羽仕立てが出来上がって戻ってきました。地紋がきれいです!

花嫁衣裳のよう

花嫁衣裳のようですね(*^^)

東京手描友禅の道具・作業 | 04:07 PM

| comments (x) | trackback (x)

2018,03,17, Saturday

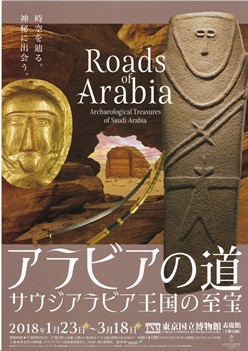

サウジアラビアのとても古い織物を見る機会がありました。

※会期延長されています。5/13まで東京国立博物館の表慶館で開催中。

いずれも紀元前3世紀~後3世紀のもの。

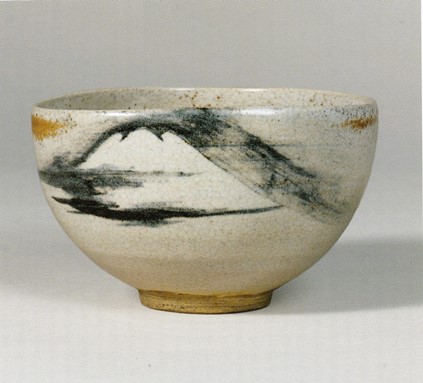

羊毛で人物を織り出したもの。

亜麻で細かい幾何学模様を織り出したもの。

羊毛のチェック柄。

一緒に掘り出された紡錘車や針、糸玉

糸を染めつけて、このように細かい技術で模様を織り出していたのですね、驚きました。

正倉院御物よりはるかに古い時代のものです。

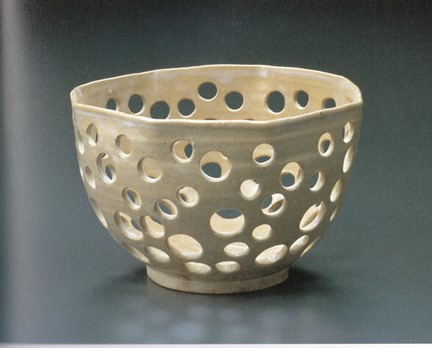

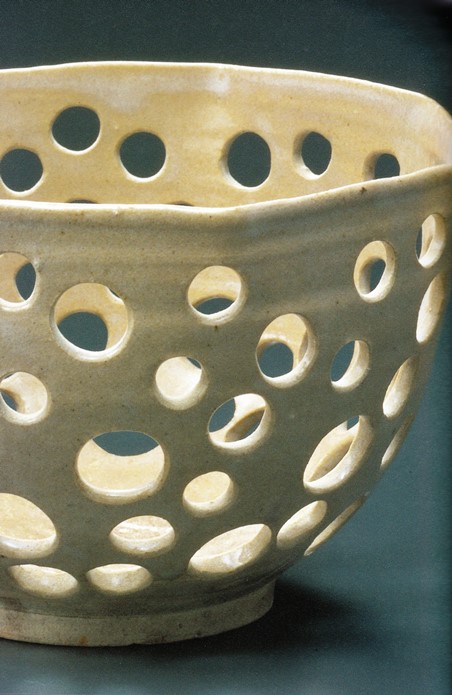

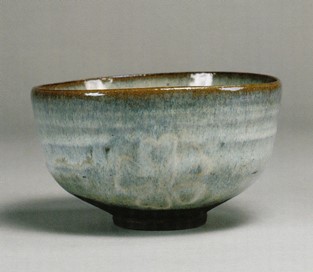

印象深かったのは、紀元前1世紀~8世紀のガラスの製品たち。

何となく東洋っぽく親しみがわくのは…… おそらく形。

お鉢なのです。西洋風の皿やグラスではなく、深みのある様々な形の鉢型。

写真では陶磁器に見えてしまうかもしれませんが、みなガラスで透明感もありました。

和食器だと言っても通りそうです。

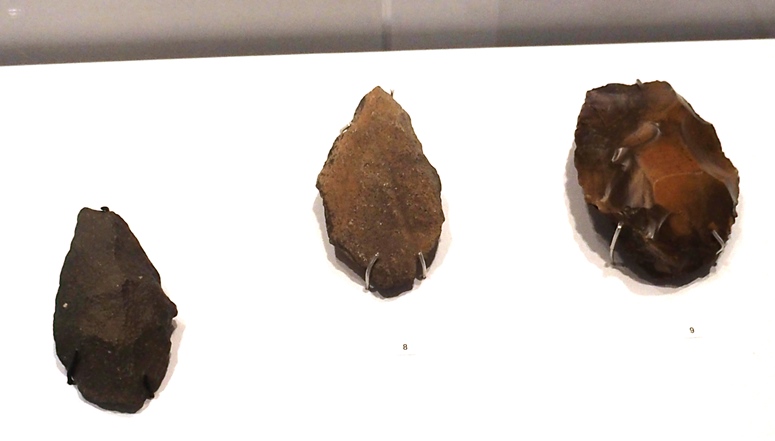

最後に驚くほど古い遺物を紹介。

これは何でしょう?

100万年以上前の石器だそうです。石を削って鋭い角を作り、獲物をさばくのに使用したものだそうです。ゲンコツくらいの大きさ。

斧など石器の刃物にいたる前の道具で、アフリカで誕生した人類がアラビア半島を通ってユーラシア大陸へ拡散する過程の遺物とのこと。まだネアンデルタール人が共存していた時期ですよね!!

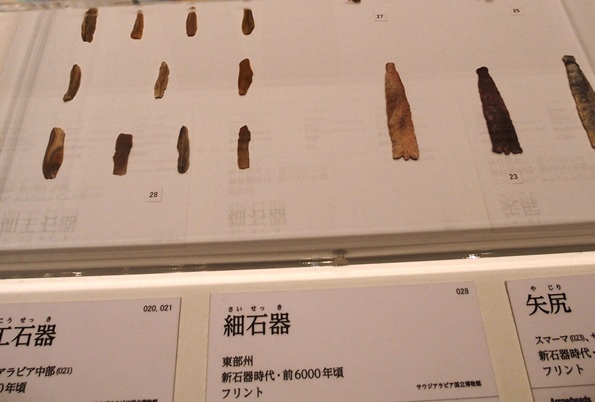

紀元前6000年位になると石の錐など鋭い石器が作られたそうです。

100万年前から6000年前へ……私たちの祖先は石器をこのように尖らせるのに、膨大な時間がかかったのですね。

江戸時代からの手描き友禅、なにやらチンマリした感じの技術に感じてしまいます(^^;)

追記 2018年9/26

ブログ内容を訂正いたします。

NHK BS放送「人類誕生 未来編」によれば、

180万年ほど前にアフリカで生まれた

ホモ・エレクトスがやがてインド、東南アジアへ進出(北京原人やジャワ原人と呼ばれる)したので、

アラビア半島で発見された100万年前の石器はホモ・エレクトスの遺したもの。私たちサピエンスではないのでした。

エレクトスは狩りを行って肉食し、感情を持ち社会生活と営んだ最初の人類で、老人を扶養した事が分かっているそうです。(高齢のため歯が欠落した頭蓋が出土)

ちなみに、

ネアンデルタール人の登場は40万年前~35万年前、ホモ・サピエンスは20万年前くらいにアフリカで生まれており、この時期は

アフリカのサピエンス、ヨーロッパのネアンデルタール人、アジアのホモ・エレクトスという3種の人類が併存していたそうです。

なんだか…すごい…

展覧会ルポ | 08:38 PM

| comments (x) | trackback (x)