2019,02,14, Thursday

前回ブログの続編、追加版です。

奈良時代のメモ帳からスタートしたとはいえ、形が末広がりであったことから扇は実用兼、縁起物としても喜ばれ、安土桃山期には絵師たちが扇絵に腕を振るうようになります。長谷川等伯や狩野派も扇を製造販売していたという説もあるそうです。

そして江戸初期に現れた琳派の祖、俵屋宗達。「俵屋」ブランドの扇は優れた扇絵で大人気だったそうです。

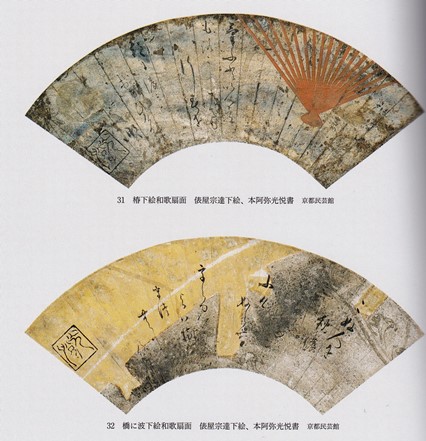

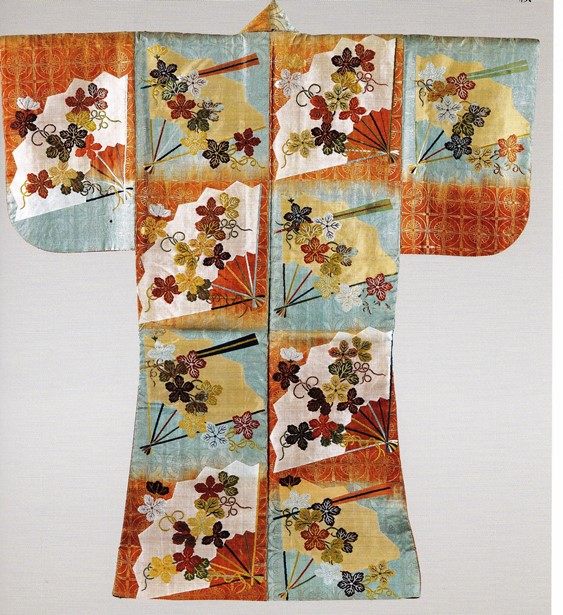

画像は日本美の昇華、朝日新聞社より

2点とも和歌扇面。上が椿下絵、下は橋に波下絵。

本阿弥光悦と俵屋宗達のコラボ作です。かの有名な鶴下絵和歌巻と同じ雰囲気で、

扇だった時の名残りが放射線状の筋となって残っています。

扇は長期保存に向かないので、扇骨から絵を外して平に戻し、このように保管したのです。

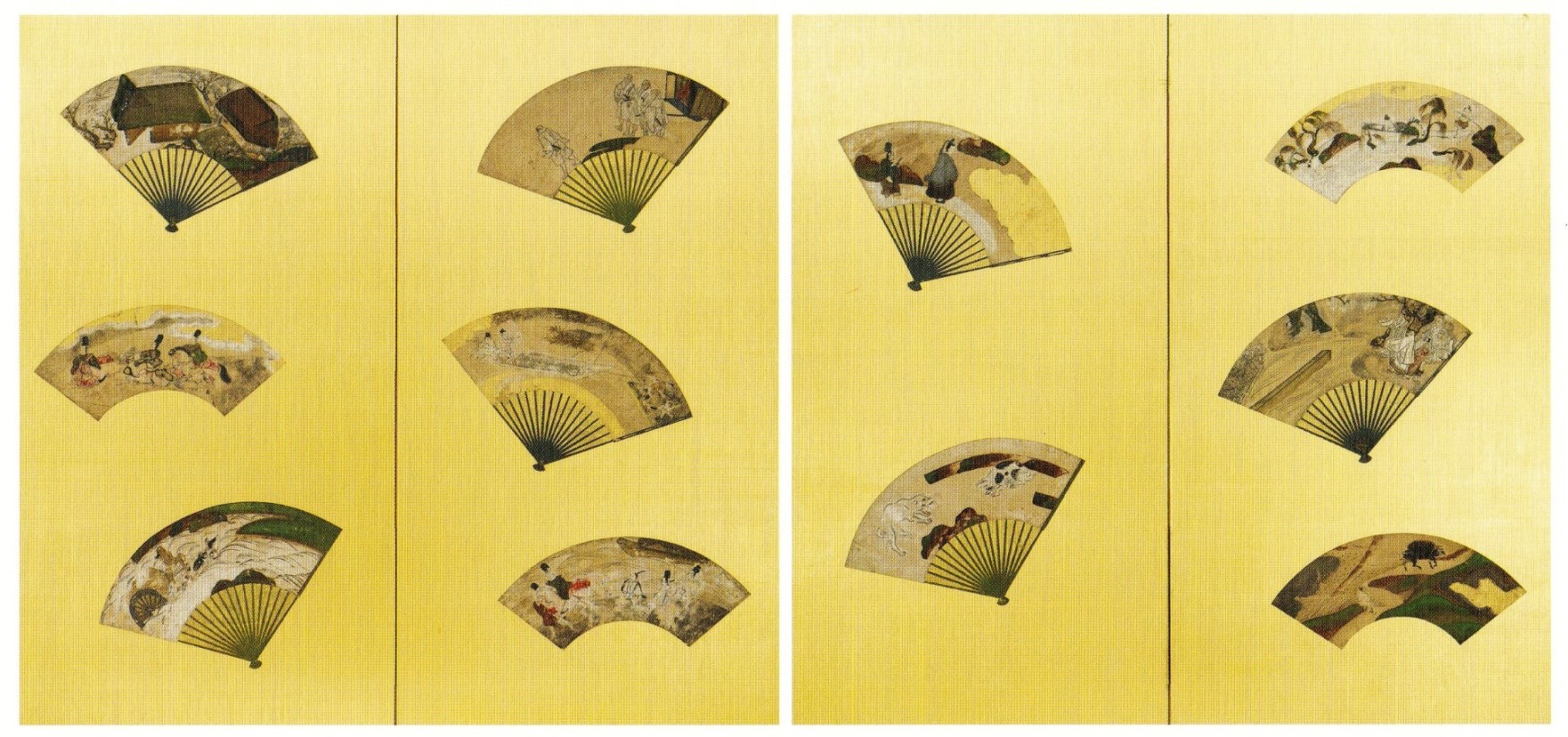

ただ保管するより楽しめるように工夫されたのが、扇貼り交ぜ屏風。

醍醐寺所蔵、醍醐寺展図録より

解説によれば、宗達の死後に製作されたと考えられていて、扇絵をただ列に並べるのではなく、散らし風にしておしゃれな配置となっています。扇の向きを変えたり、柄の部分を描いたり描かなかったりして変化をつけています。

扇は水に流したり、畳の上で投げたりして遊ぶものでもあったので、「扇を散らした図」は発想しやすい構図だったのかもしれないと思います。

宗達は江戸初期の画家です。今はよくある○○散らし、例えば花散らし、貝散らし、といった構図の初期の作品にあたると思います。

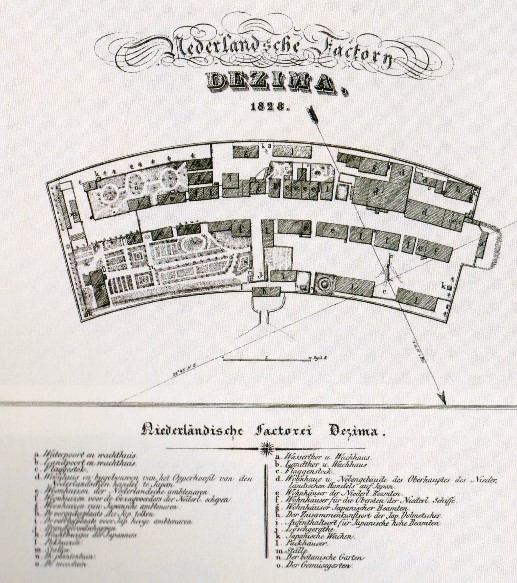

一方こちらは、始めから屏風絵にするために宗達が描いた扇散らし図。

フリーア美術館所蔵(画像は同館のホームページのダウンロードサイトより)

扇絵を貼ったのではなく、広い画面に扇を散らせた図柄を、宗達が構成して描いたものです。閉じた扇を混ぜたり、重ねたり。文字通り扇を散らせた構図です。

画像は屏風を真っすぐにして写した状態ですが、本来の屏風として飾られた写真があります。平面なのとは迫力が違いますよ。

NHK BS放送「江戸あばんぎゃるど」の映像より

屏風全体で見た時の色のバランスも考えてあり、色調がすばらしいです、と申し上げるのもおこがましいですが。

「江戸あばんぎゃるど」は明治以降に米国へ流出した日本美術品、主に屏風などの絵画と、その流出経路、現在の保管状況のドキュメントで、今年1月に放送されました。

所蔵しているフリーア美術館はチャールズ・ラング・フリーアの明治期の収集品を基に設立されました。

彼は「宗達の再発見者」とされていて、つまり明治期の日本人は宗達を評価することがなかった、そうです(T_T)

米国に渡ったから大切にされてきた面もあり…

遺言により所蔵品は門外不出。ワシントンDCの中心地にあるそうですが、観に行くには遠すぎます(T_T) かの「松島図屏風」もフリーアにあるのですよ~

〆のご紹介は酒井抱一の扇そのもの。

武蔵野図扇面(上野 国立博物館の展示より)

解説文によれば、秋の武蔵野に昇る、または沈む月を描いているそうです。

宗達から約100年、これぞ扇絵!と言わんばかりの成熟した作品ですね。

私は昇る月、と見ましたが?

3/3 追記

ぼかし屋のお雛様、木目込みの親王飾りです。

後ろの屏風にご注目を。

酒井抱一の屏風のミニチュアです。

だいぶ以前に琳派の展覧会のミュージアムショップで買いました。

もともとお雛様の後ろは衝立だけでしたが、屏風が加わってオリジナル感が出ました。

展覧会ルポ | 02:00 PM | comments (x) | trackback (x)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)