2016,06,08, Wednesday

手描き友禅による雨中紫陽花の表現

季節の移ろいは速いもので、あちこちで見事な紫陽花を見かけるようになりました。

紫陽花はたいへん好きなモチーフで、染めるたび色々試しております。

こちらはそぼ降る雨の中の紫陽花の模様。

こちらはそぼ降る雨の中の紫陽花の模様。

背景が明るいとそぐわないし、あまり暗いと嵐のようになってしまうし……

ほどほどの曇天になるよう色合いを考えて彩色しました。

染料による雨粒に加え、銀彩で仕上げに雨を増やしています。

近所で撮影した紫陽花。色の移ろいが見事です。

お天道様が、藤色からブルーまでの染料を作り、三輪とも違う配分で彩色したかのようです。真似したいものです。

お天道様が、藤色からブルーまでの染料を作り、三輪とも違う配分で彩色したかのようです。真似したいものです。

t="_blank">

先日東京地方の梅雨入り宣言がありました。

絹地の保管には厳しい時期となりました。

ぼかし屋の作品紹介 | 08:36 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,05,19, Thursday

拙宅、ぼかし屋所在地は古い団地の一角。

古いことの数少ないメリットは敷地に緑が多いこと。

ここ数日続いた五月晴れで満開となった薔薇を撮影しました。

ほんの狭い一角なのですが、ご近所有志の方々の丹精のおかげで見事に咲いています。

私は観るだけ…

日差しはもう真夏のような強さです。

光をたくさん入れて撮影してみました。

燦々とした光と薔薇の向こうに白亜のお屋敷が、、、、

いえ、単なる団地ですが。(^-^;

木々に囲まれ住み心地のよい団地です。

季節の便り | 10:13 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,04,07, Thursday

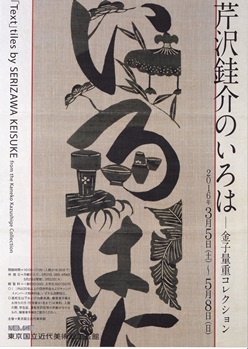

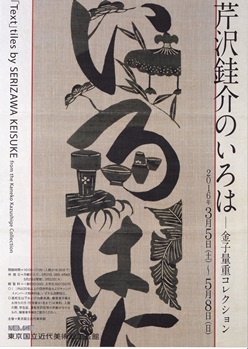

着物からのれんや風呂敷、本の装丁まで実用品を型絵染めで模様付けした

現代の染色家、

芹沢銈介の展覧会に行ってきました。

「芹沢銈介のいろは」

※ 東京国立近代美術館工芸館にて。5/8まで。

(写真は展覧会チラシと3/23朝日新聞記事より)

昨年、金子量重氏から寄贈された作品を中心にした展示だそうです。前回ご紹介した横河民輔氏と同様、お陰で貴重な美術に接することができ、お志に感謝!です。

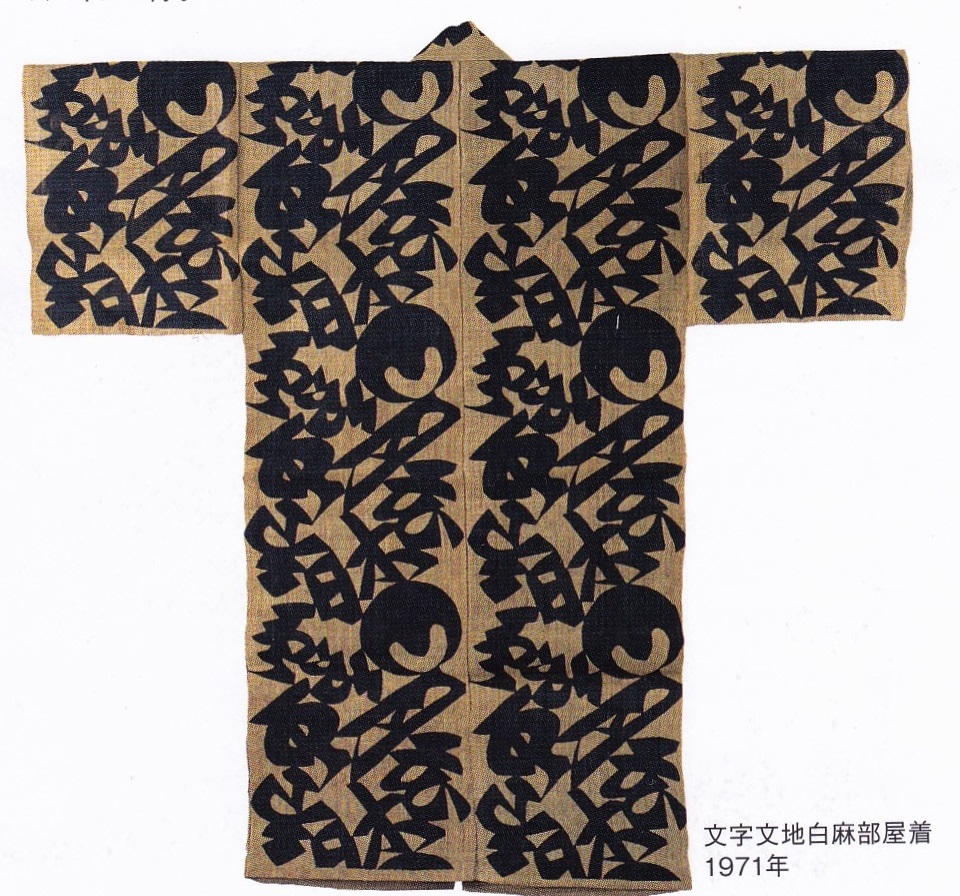

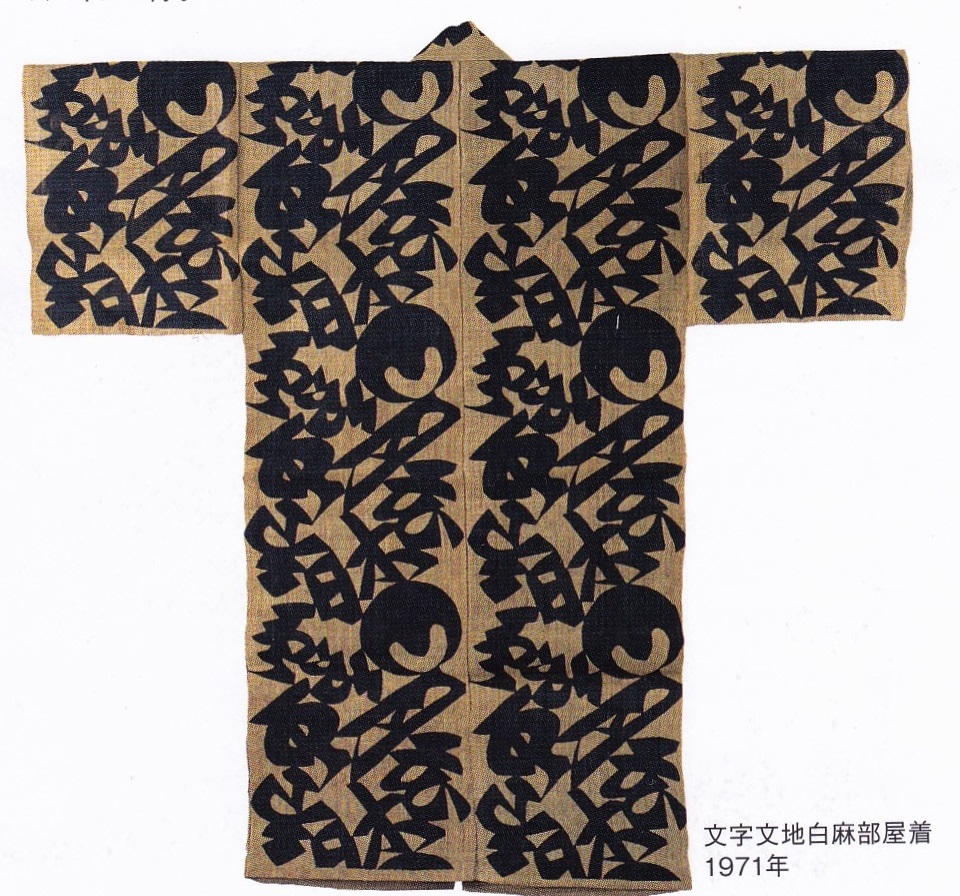

文字文地 白麻 部屋着

この展示で面白かったのは芹沢銈介の

「文字文」もじもん。

よく「唐草文様」「樹下獅子文」などと言うのと同じで、

「文字を文様化、模様化した」ものです。

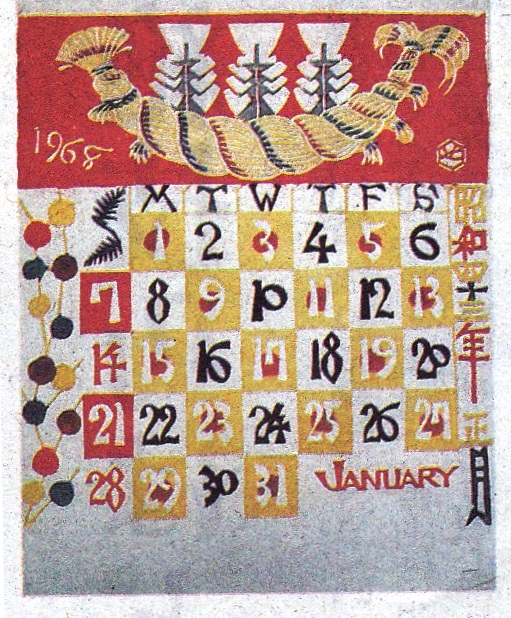

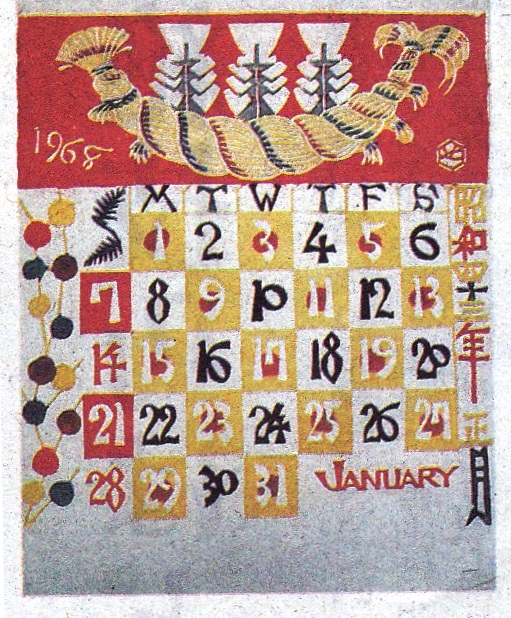

1968年のカレンダー

いずれも70代の作品で、驚くほどポップで大胆!形も色合いも楽しく、こういうデザインが身の回りにあるとステキな生活感が味わえますね。

作品はほとんど型染の実用品でもあるので、今でも買えるし使っているし、です。

ぼかし屋の場合、仕事柄で風呂敷を多用します。

所持品から芹沢銈介デザインを写してみました。

たとう紙ごと着物を包める大型サイズの風呂敷。便利にしています。仮絵羽や下絵描きなどの作業を中断する時に、この風呂敷で作業机ごと覆って埃防ぎにも使っています。

上は反物を包んだ綱の模様の風呂敷。とても古く色が退色しています。

下は小物包み。野菜を模様化した図柄です。

風呂敷と言えば…

白生地反物は丈夫な紙で包まれていますが、持ち歩く時は、さらに風呂敷で包みますと、巻物の状態の生地をしっかり守ってくれます。そして湿気から守るため風呂敷ごとビニールで守って運びます。

昔このように包んだ反物を生地屋さんに返しに行くとき、(数本お借りして、誂えご注文のお客様に生地をお選びいただき、残りを返却)カバンに縦に入れて運び、叱られたことがありました。

わずかでも生地がよれるような事をしてはいけない、売り物にならなくなる、と。しっかり包み、なおかつ横に運ばなければならないのでした。

そのくらい丁寧に扱えとの教え。もちろんすぐに反物包みを横にしたまま運べる鞄を買ったのでした。

以後、生地を運ぶたび、思い出しております。

この工芸館は竹橋と半蔵門の間くらいにあります。

昔の近衛師団司令部だったところで、建築遺産として貴重な建物だそうです。

千鳥ヶ淵にも近いですよ。

4/4

4/4スマホで撮影 暗くなりきらない都心の夜空を背景に。

二年ぶりの夜桜見物でしたが、以前と

照明方法が変わっていました。

以前は花見客のいるお堀手前が明るく、今年はお堀向こう側が明るく照らされていました。

近くの桜は薄明り、遠くの桜がはっきり明るく。

どちらがよいか意見が分かれるでしょう。今年の方が情緒はあると思います。

でも頭上に見上げる桜は…ちょっと暗くて寂しかった気がします。

展覧会ルポ | 12:08 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,03,21, Monday

久しぶりに上野の展覧会へ行きました。

目的の

「ボッティチェリ展」を見た後、国立博物館の常設展示へ立ち寄り、東洋館で展示中の綺麗なお皿を観てきました。

琺瑯彩 梅樹文皿 雍正帝の時代、1730年頃 中国景徳鎮窯

琺瑯彩 梅樹文皿 雍正帝の時代、1730年頃 中国景徳鎮窯

小振りですが、白い飾り皿に繊細な紅白梅が描かれていて、「これぞ磁器!」というほどの硬質感の輝く白さでした。梅の表現がとても細かく、

極めて細い筆で丹念に絵付けした様子です。

この展示に立ち寄るきっかけになったのは1/31

東京新聞の記事です。

この記事のほとんどの部分は、皿の

寄贈者、横川民輔氏のことが書かれています。

興味深いので、

主旨抜粋で記事を紹介します。

作品の解説プレートのほとんどに「横河民輔氏寄贈」とある。

横河氏は大正期に日本橋三越本店を設計するなどした建築家で、現在の横河グループを創設した実業家でもあり、さらに中国陶磁器の世界的コレクターの顔も持っていた。

1932年から7回にわたり、東京国立博物館に約1100点を寄贈した。同館が所蔵する中国陶磁器約2500点のほぼ半数に上る。

横河氏の買い付けは、清朝の衰退期に美術品が中国からへ流出し、英国はじめ欧米列強が「爆買い」する時期だった。しかも最初から公のため、つまり博物館での展示を考えての収集だった。日本で個人がこれほど寄贈するケースはまれだという。しかも、本人は目立つことを好まなかった。

横河電機の社名は知っていても、このような創業者がいらしたとは知りませんでした。

同じ上野の西洋美術館が

「松方コレクション」の名前を残して展示しているように、国立博物館も「横河コレクション」などと銘打って顕彰してもよいのでは、と思ったことでした。それぞれの作品名の小さなプレートには寄贈者名が書いてはあるのですが。

本館の展示も

季節柄で、桜の文様が多く飾られていました。

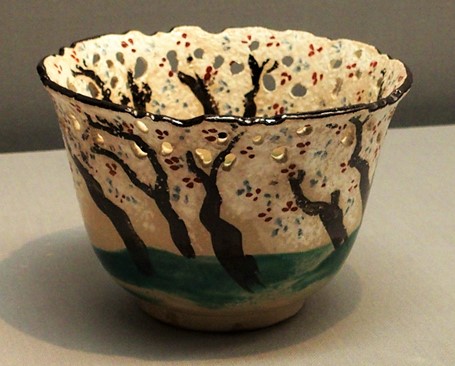

仁阿弥道八 「色絵 桜樹図 透かし鉢」

この作は、どの角度から見ても鉢の

外側の枝と内側からのぞく枝がつながって見えることで有名です。雰囲気も材質も柔らかい日本の陶器です。

打掛 「紅綸子地 御簾薬玉模様」

打掛 「紅綸子地 御簾薬玉模様」(18世紀)

端午の節句に

厄除けのために御簾に飾る花薬玉を描いているそうです。

端午の節句ですが、背景は一面の桜。

女性の身を飾る打掛だからでしょうか。

お洒落な意匠ですね!図案の参考にしようかな!(^^)!

同じ日、上野公園入口の

河津桜。すでにほぼ満開でした。

展覧会ルポ | 11:47 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,03,07, Monday

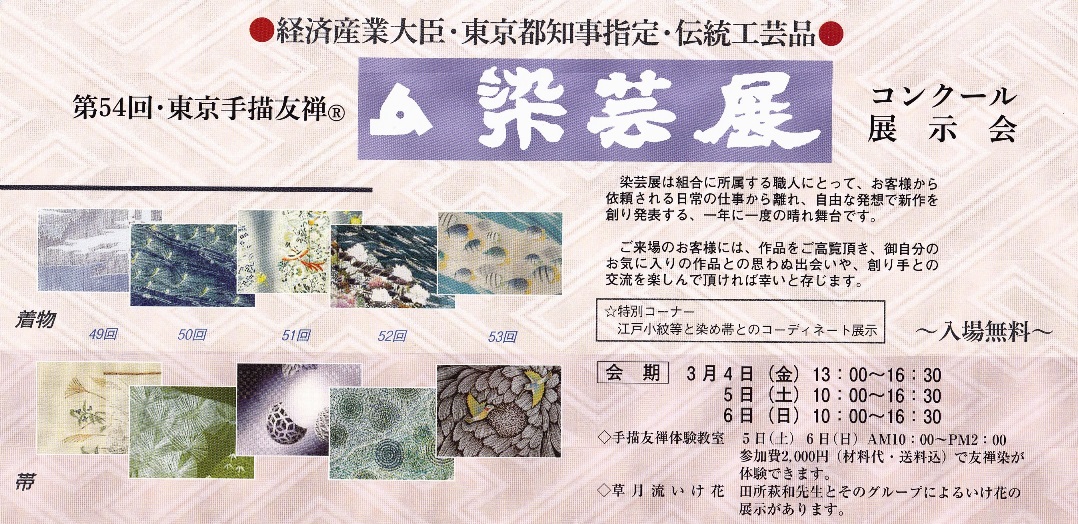

昨日無事に今年の

染芸展が終了しました。

浅草の会場に移って初めての開催。場所柄がよかったのか、

三日間のご来場者は約1700人!(‘◇’)

昨年のほぼ倍増で、諸先輩方もビックリでした。

当然、友禅染の

体験コーナーは大盛況。

開催中は本当に多くのお客様とお話ができ、忙しくとも楽しい時間を過ごすことができました。

皆様どうもありがとうございました。

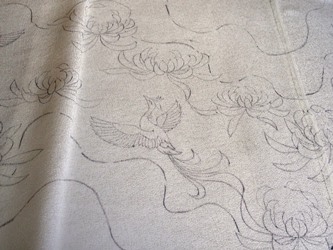

会場で出品作を撮影しました。

模様化した菊の花々から生まれた鳳凰が遊ぶイメージで作図しました。

身頃のブルーと同系統色の濃淡で

裾濃(すそご)に染めました。

ぼかし線をずらして引き染めを二度繰り返すことで、

たいへん

※足の長いぼかし染めとなりました。

※ ぼかし染めは、色がグラデーションで薄くなっていき、淡色または、ついに白になる染め。淡くなり始めた所から一番淡く、または白色になるまでの長さを

「ぼかしの足」と呼びます。

ぼかしの

足が長いほど、

なだらかに淡くなっていくぼかし染となります。

短いと、一気に色が消える感じのぼかし染となります。

模様が引き立つぼかし方を考えて染めます。

ぼかし屋の作品紹介 | 11:19 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,02,26, Friday

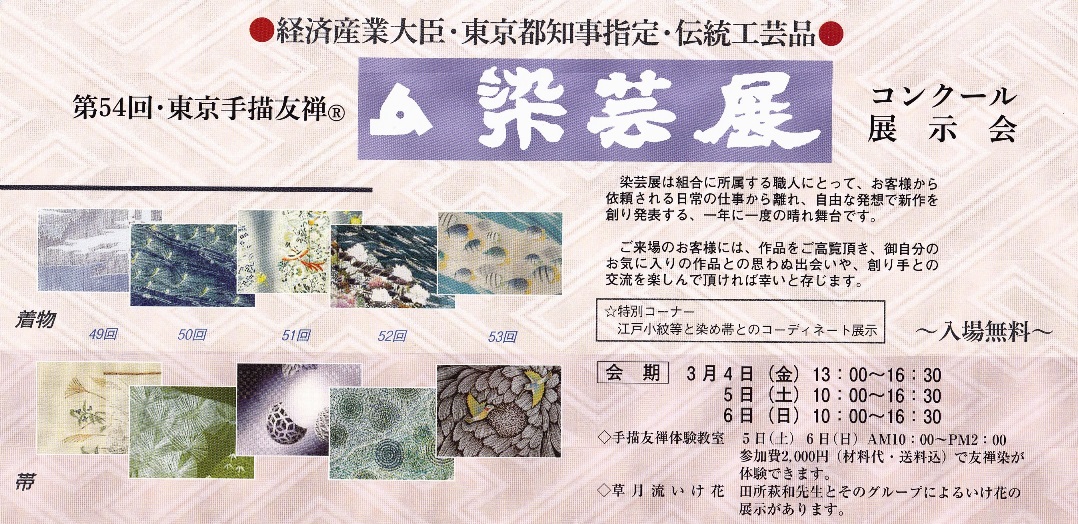

東京都工芸染色協同組合による

「弟54回東京手描友禅 染芸展」が開催されます。

会期 3月4日~3月6日、10時~16時半、ただし初日は13時から

会場 都立産業貿易センター台東館5階

アクセス 地下鉄、東武スカイツリーライン「浅草駅」

友禅染の体験コーナー

友禅染の体験コーナー

3月5,6日の二日間 10時~14時

私は三日とも会場の主に友禅体験コーナーにおります。

お立ち寄りの節は、受付にてお呼び出しくだされば、展示作の見どころなどご案内いたします。

大先輩方の力作も展示されますので、どなたにも参考になることと思います。

このところ染め風景を紹介してまいりましたのが、出品予定作です。

湯のしから戻って、真っすぐ綺麗になった表地に

最後の仕上げ作業をしているところ。

銀彩で鳳凰の羽根を飾ったり、菊の花弁にアクセントを付けたりいたしました。

渋く紺系の帯を合わせると落ち着いた大人向けに、

ピンク系の帯なら若いお嬢様向けの訪問着になります。

菊と鳳凰の組み合わせながら、あまり大仰でない柄行きを目指しました。

菊の中で鳳凰が遊んでいるような…。

地色を裾濃に染めて、着用時に映えるよう

※振り違えで上半身にも模様付けいたしました。

※着物の場合、模様があまり多いと礼装というよりお洒落着になっていきます。

紋付きの色無地や、留袖のように上半身に模様のないものが本来の礼装でした。

しかし、それでは淋しい、模様を楽しみたいというニーズがあって訪問着が発展しました。

礼装らしい格式を残した上半身の柄付けとして、左の胸と前袖、右の後ろ肩と後ろ袖にだけ模様をいれることを

「振り違え」と呼びます。付け下げなどですと、模様が袖だけ、または左胸だけという柄付けもあります。

お知らせ | 01:12 AM

| comments (x) | trackback (x)

2016,02,07, Sunday

前回に続き、創作一点物の友禅染作業風景をご紹介します。今回は「

色挿し」。

色挿しの途中(糸目糊が見えます)

「色挿し」は、下絵の上に糸目糊を置いた模様部分に

色付けする工程です。「

模様挿し」ともいいます。「

友禅する」という動詞を使うこともあれば、「

友禅挿し」と呼ぶこともあり、そこから分かるように長い工程の中でも「色挿し」は一番友禅染らしい作業です。

何色も染料を作って筆や片歯刷毛で挿していくので、なかなか華やぎもあります。

でもちょっと大変なことも。

水と染料(粉末)を煮て液状の染料を必要な色数作り、皿にいれて使います。

染料は時間経過とともに

どうしても乾燥していきます。つまり

色が濃くなってしまうのです。

濃淡を保つために水分を調節しながら作業を続け、なるべく一段落つくまで一気に済むように、

色挿しを始めたら、長時間やりっぱなし状態になる事がたびたび。

NHKに

ラジオ深夜便という徹夜の番組があります。深夜から未明に作業が続く時のお友達です。作業を中断しても色が変わる心配のない刺繍の職人さんが羨ましかったりします。もちろん刺繍には刺繍の大変さがあるに違いないのですが。

見頃部分はとても長いので、生地を傷めないように

折りたたんだりせず、ゆったりさせて作業します。

模様が

絵羽※1になっているので、縫い目を境に色を間違えないように確認しながら色挿ししていきます。

上前の胸と袖のつながり。

これは色挿しが終わったところ。ふんわりした菊にするために、糸目糊のない無線描きも併用して、個性的な菊と鳳凰の表現です。

左上→ 色挿しが済むと模様伸子から生地をはずして

柄行き通りに並べ、

模様のつながり具合や色目が合っているかどうかと点検します。

まだ生地に

端切れが縫い付けられています。

下2枚→ いよいよ色付けの作業は終わりと確認出来たら、

次の工程へ進む準備をします。

当て布や端切れを解いているところ。染めた直後の生地は

シワシワでこぼこしているのがよく写っています。

解いた綿糸が地色と同じ色に染まって綺麗なかたまりになっています。

右上→

剥ぎ合せミシンで見頃や袖などを縫い合せて、長~い一本の反物に戻しています。

ちょっと

生地の端をご覧ください!

波打ったように変形しています。これは伸子針や模様伸子※2で絹地を張って友禅の作業をした結果です。蒸気や水をくぐり、張り手や伸子に引っ張られて、いかにも嵐をくぐった感じが生地に出ていますね。

この後、「蒸し」や「水もと」作業、いわゆる「友禅流し」で糊や余分な染料を落とし、乾かしてから「湯のし」という工程を踏むことで、この変形がなくなり、生地が真っすぐ平らになり、

機屋さんが織りあげた時と同じ光沢を取り戻すのです。

※1 2014,04,09のブログに説明があります。

※2 2015,08,30のブログに説明があります。

ぼかし屋の染め風景 | 09:52 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,01,15, Friday

ぼかし屋の

創作一点物の染色作業から、

最近の染め風景を写しました。

訪問着の制作で生地は三丈物

「縦よろけ」と呼ばれる地紋。

全体に立体感がある地紋で、落ち着いた光沢があります。

反物として横に見るより、肩に掛けて縦に見る方が華やかな生地です。

誂え染めでは、絵羽模様で下絵を描くため、最初に生地を裁ちます。

採寸して裁ち切るのですが、当りをつけてから複数回確認して…

裁ち鋏でザックリ切るときはドキドキします。

襟と衽(おくみ)の部分は縦に長~く切り分けるので、曲がらないように採寸を頼りに

生地目にそって切り続けます。

裁ち切っている途中も写しておけばよかった!(^^;)

またの機会に…。

下絵を描きます。

今回は無線と糸目の友禅を併用して菊と鳳凰を染めます。

染めの話ではありませんが、二十年来の付き合い、愛用の文鎮が写っています。

縁の下の力持ちの一つ、文鎮についてもいずれご紹介したいと思っています。

絵羽模様

絵羽模様ですから、縫い目を越えて模様が連続するように描いていきます。

生地に描きながらもカーブの角度や位置を調整します。

長いカーブは、地色をぼかし染めする時の位置です。

これが狂うを、仕立て上がりで地色の濃さが縫い目を境に合わなくなってしまうので、とても大切です。裏からも印をつけておきます。この作業を「

ぼかし当り」と呼びます。地味で案外時間のかかる作業です。

鳳凰の訪問着ですが、気張らない楽しい、ふんわりした感じを目指しています。

ぼかし屋の染め風景 | 01:45 PM

| comments (x) | trackback (x)