2014,05,25, Sunday

東京手描友禅の色留袖 「几帳模様の色留袖」

ぼかし屋の東京手描友禅から色留袖の作品紹介です。ホームページ上でも掲載しておりますが、このブログでは細かい模様をご覧いただけるような写真を掲載します。

「几帳模様の色留袖」

綸子の生地を使用した五つ紋付きの色留袖です。

格の高い礼服として比翼仕立てになっていますので、黒留袖と同等の格でお洒落なさりたい方に向いています。明るめの紺地で、裾模様にぼかし染めを使っていますので立ち姿が映える意匠です。

上前の裏側。裾回しと比翼

留袖なので模様は裾部分だけ。袖や上半身は無地です。

五つ紋を意識した模様構成です。風にたなびく几帳に鳳凰が飛び交い、牡丹や菊を雲取りと共にあしらいました。几帳の後ろには御簾を重ねてあしらい、模様に奥行きをだしています。

あまり金銀は使わずに、粋に色で表現するのが東京手描友禅です。この留袖もほとんで彩色して描いております。鳳凰が軽やかに舞うように図案を作成いたしました。

ぼかし屋の作品紹介 | 11:54 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,05,10, Saturday

東京手描友禅 模様の参考に

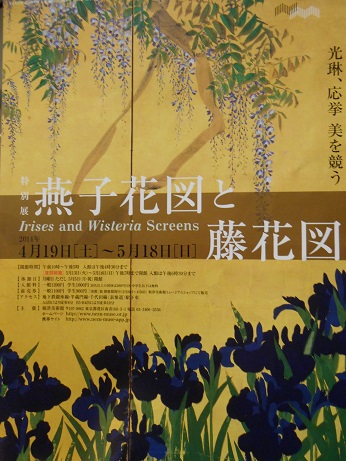

表参道にある根津美術館で「燕子花図と藤花図」の展覧会を見てきました。

主な展示は応挙の藤花図と光琳の燕子花図。

美術館の所蔵品の中からこの二点を並べて鑑賞する趣向です。

今回はこの二点についてのコメントは遠慮するとしまして、この2点以上に収穫だったのは!

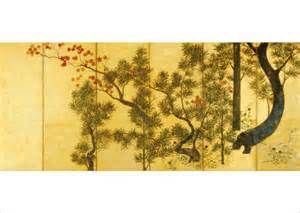

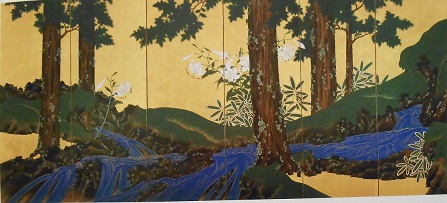

私の大好きな画家、鈴木其一の「夏秋渓流図屏風」です。この作品を観るのは初めて。向かって右が夏、左が秋の渓流図で、特に夏図が印象的でした。(写真は図録より)

鈴木其一「夏秋渓流図屏風」 夏図(右)

秋図(左)

夏図はかなり写実的な大木に、実際より大きく描いた山百合と竹笹を配置しています。会場の解説にもありましたが木と百合の写実性に比べ竹笹が極端に単純化されています。

(夏図の中央を拡大)

そのために屏風全体を観ると、より木と百合の写実性が増す効果があるとのこと。眺めていると確かにそう感じられます。画面が生き生きしています。

友禅の模様を彩色する時も、何もかも細かくぼかして染めるより、四分の1位は塗り切りの部分も作っておく方がぼかしの部分が引き立ちます。

(これは別にぼかし屋オリジナルではありませんが)

なるほど、模様を形作る時も、写実的な部分に対して、デフォルメや単純化の部分をバランスよく配置すると面白いのですね!其一先生!

他に大いに参考になると思ったのが、

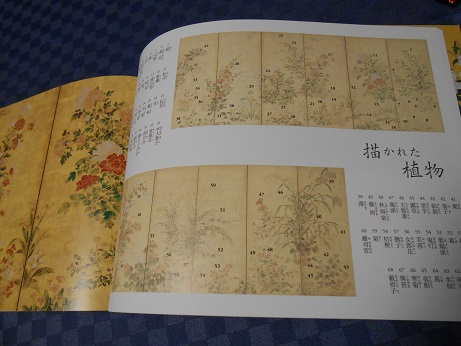

「四季草花図屏風」「伊年」印

全部で68種もの草花が描かれていてまるで友禅の作図のお手本のようでした。それに描かれた植物の一覧を図録に載せてくれているので「花の描き方教本 琳派版」といったところです。

ちなみに「伊年」とは俵屋宗達から始まった俵屋のブランド名の一つだそうです。

今回の展示でもうひとつ模様のヒントにしたいのは、

「色絵紫陽花図角皿」 尾形乾山

紫陽花の花と手前の柵が縮尺を気にせずに描かれています。紫陽花の花が好きなので是非次回はこんな可愛らしい模様で描いてみたいものです。乾山のように、というのもおこがましいですが。

最後は花の盛りの^根津美術館の庭の写真です。

あいにく携帯電話のカメラで画質が悪いのですがご容赦を。

お庭も燕子花と藤の盛りでした。

展覧会ルポ | 10:23 AM

| comments (x) | trackback (x)

2014,04,25, Friday

着物の巻き棒の旅

まずはこの写真をご覧ください。

これは反物を巻く時に芯となる巻き棒です。

お料理用のラップの芯の両端にプラスチック製のフタがついているとお思い下さい。

巻き棒は機屋(はたや)さんが生地を織りあげて出荷するときに、新しい巻棒に反物を巻いて世に送り出した後は、問屋、染色業者、縫製業者を行き来します。ぼかし屋の場合、例えば湯のし屋さんに染め上がりを持ち込んだ時の巻き棒と湯のし屋さんから戻ってきた時の巻き棒が同じ物かどうか気にしません。反物の長さ、幅によって少し種類がありますが、だいたいみな同じだからです。染色関連の業者の間をたくさんの巻き棒がグルグル旅を続けているわけです。いよいよ古くなって誰かが破棄するまで。

先日ふと手元の帯用巻き棒が妙に重いのに気付きフタを外してみましたら!

驚いたことに2011年12月13日付けの京都新聞(夕刊)が詰め込まれていたのです。

きっと丹後ちりめんの機屋さんのところを出発して色々旅をしてここまで辿り着いたのだなぁと感慨深く…。

2年以上前の、それも京都の新聞です。シワを伸ばして読んでみました。すると偶然にも着物に関わる記事を二か所も発見しました。

まず一面に花街の一足早い新年の行事が紹介されていました。舞妓さん芸妓さんが芸事の師匠に新年の挨拶に回る日だそうです。京舞井上流のお師匠さんに順番に挨拶している写真はいかにも京都らしいと感心して眺めました。本当に年が明けるとお客様相手の新年行事で忙しいからだそうです。

後ろから二番目の面にはとても興味深い染色関係の記事がありました。

ご覧のように「黒留袖、あなた色に」という見出しで、模様を残したまま黒い地色を脱色して薄い色に染め直す技術が開発されたことが紹介されています。

黒留袖の黒が脱色できるようになっていたとはしりませんでした。

黒留袖や喪服、黒地の振袖の地色の黒色は化学染料ではなく鉄が酸化する力を利用して染める草木染の一種だそうです。他の色(化学染料)と違って絶対に脱色出来ないものと思っていました。

技術を開発なさる方がいらっしゃるのですね。思い出の留袖をぜひ色留袖に変えたいという方には朗報です。私は身近で実例を見聞きしたことがないので、脱色作業により生地がどんな状態になるのか分からないのですが。

ちなみに、模様も地色も染めるのがぼかし屋の特徴ですが、黒留袖の地色だけは専門の黒染屋さんに依頼します。化学染料の黒とは比べられない冴えた黒色になります。

この記事のすぐ下には京料理展示大会が紹介されています。京都料理組合の200店が参加したそうです。これもまた京都らしい記事ですね!

左側にある被ばく線量の記事はせつないですけど。

それにしても誰がなぜ巻き棒の中に新聞を詰め込んだのでしょう。

おかげで京都の新聞が読めました。

この巻き棒は新聞を除いてまたフタをしました。

いずれ旅に出てぼかし屋からいなくなるでしょう。

着物あれこれ | 12:42 AM

| comments (x) | trackback (x)

2014,04,09, Wednesday

東京手描友禅 模様の参考に― 絵羽模様

着物の模様が、縫い目を境に途切れたりせずに、縫い目を越えて連続していることを

「絵羽模様」といいます。ぼかし屋の作品からひとつ例を挙げますと、

物語模様の訪問着

衽(おくみ)と前身頃、さらに後身頃の間の縫い目を越えて模様が連続しています。

友禅の中でも東京手描き友禅は一点物の誂えが得意なので、お客様のサイズに合わせて白生地をいったん仮縫い(仮絵羽仕立て)してから下絵を描きますから、このように模様を連続させることができます。

型染友禅の場合も、模様がつながるように型を配置するのは手間がかかることです。

さて!

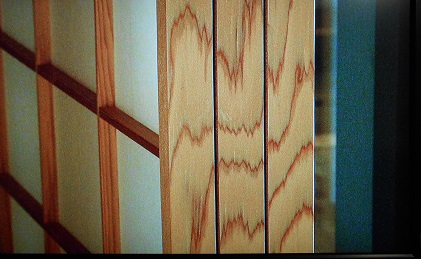

先日NHKで再放送された京都迎賓館を紹介する番組で大変珍しい絵羽模様が紹介されていました。まずはこの写真をご覧ください。

何だかお分かりになりますか。

木目が絵羽模様になった障子の枠です。

一本の木から切り出した一枚板の木目を生かして切り分け、障子の枠に使ったのです。

驚きます!このような凝った作りは他で見たことがありません。

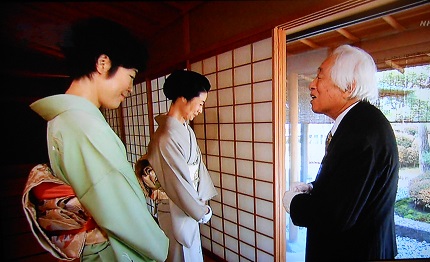

この障子のあるお座敷の様子です。

.JPG)

長く大きな座卓と座椅子の向こう、縁の廊下との間に障子があり、その枠の木目が絵羽模様になるよう気を使って制作されたわけです。障子を開け放った時に木目の美しさが絵羽で楽しめるように制作されたのです。なんという手間と技術でしょうか。

東京赤坂に昔からあるフランス式の迎賓館に対して、純和風の伝統を生かした接待をするために作られたのが京都迎賓館だそうです。外国からの賓客に出されるお料理も京都の有名料亭が回り持ちで引き受ける和食だとか。それにふさわしい建築であるために細かい所までこだわって設計され各分野の和風伝統技術が集められたとか。見学の機会はないでしょうからこの番組は貴重です。

建物については他にも様々なこだわりが紹介されていましたが、ここでは省略します。

ただ一点ご紹介したいのは番組のナビゲーターとして登場なさった女優さんの着物姿が素晴らしかったことです。

どなたもご存じのお二方が日本建築の専門家から説明を受けているところです。

番組の主役は迎賓館の美であってご自分たちではないこと、ただし最高の日本建築という場にふさわしい脇役でありたいと意識なさってお誂えになった着物だと思われます。

色無地と見間違うほどですが、お二人をよく見るとご年齢に合わせてお母様は裾に、お嬢様の方は胸元と背にも大変控え目に模様が配置され、格調高い雰囲気になっていました。模様は刺繍か染めか判然としませんが、古典的な綺麗な色合いの付け下げですね! 着物に詳しいお洒落な方ならでのお二人のプライドを感じる身仕舞いで、この番組の趣旨に大変良く合っておられると思いました。

感服、感服。

東京手描き友禅 模様のお話 | 04:23 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,03,27, Thursday

東京手描き友禅、模様の参考に

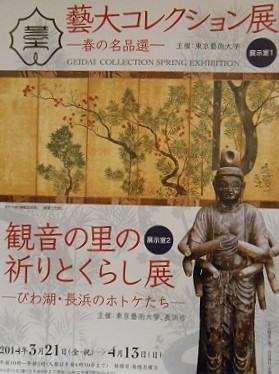

芸大コレクション展を観ました。春の訪れとともに観たい展覧会がいくつか始まりました。昨年秋のシーズンは是非と思う展覧会を見逃しているので、この春は時間を作って出かけたいと思っています。

東京芸術大学の美術館では定期的に所蔵品を展示してくれています。

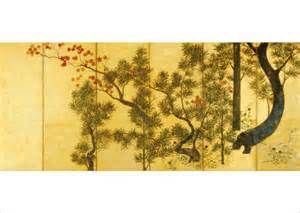

今回目指した展示は尾形光琳の「槇楓図屏風」。

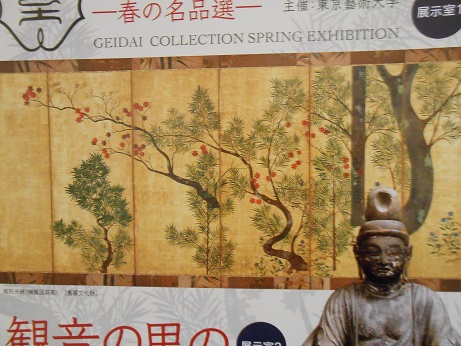

同時に特別展示として「観音の里の祈りとくらし展」が開かれていました。

ポスターの上半分が所蔵品展示の「槇楓図」、下半分は観音様の特別展の方の案内です。

琵琶湖のほとり、昔の近江の国、長浜には村々の寺に数多くの観音立像が伝えられているそうです。織田、豊臣時代には地中に埋められたりして繰り返された戦乱から守られた観音様も多いとか。ポスターの千手観音(日吉神社蔵 重要文化剤)は火災から逃れ川に沈められた際に手を失くしてしまわれたそうです。その後は現在に至るまで地域の手で宗派を超えて大切に守られてきたという説明もありました。

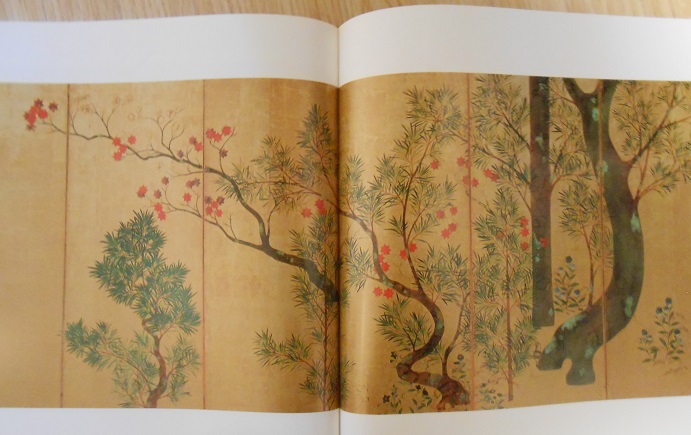

帰宅してから「槇楓図屏風」を再度みるため、久しぶりに日本美術全集「琳派」を引っ張り出してみました。

そして今になって気づいて驚いたことが!

画質のことです。

美術全集は35年程前の出版です。新刊は高価過ぎるので興味ある刊だけでも、と古本屋を巡り中古で一冊ずつ買い揃えたものです。当時最高の技術で印刷されたはずですが…、

今見ると何とも平板で色も暗く冴えないのです。

下は全集のページを撮影したものです。

それに対して今回の展覧会の案内チラシを拡大しますと、

明らかに!昔の美術全集より、チラシでさえ今のデジタル印刷技術の方が、画質が良いのです。

今まであまり気付きませんでしたが、今回実物を観た直後の目で見ると…

全集のページをめくった瞬間に

「え!何?この画質は。何も写ってない!」と思ってしまいました。

これがデジタルとアナログの差でしょうか。ハイビジョンテレビを見慣れると以前のVHSビデオは観る気がしなくなりますが、同じ事のようです。

美術全集の方は背景の金箔があまり写らず絵具の色も平板です。チラシの方は金箔が隅々まで明るく写り、特に葉の緑の陰影が細かくきれいです。こんなに差があるのですね!

と、光琳とは無関係の事を先に書いてしまいましたが、美術全集のよいところは体系的に作品について教えてくれること。

全集によれば、この「槇楓図屏風」は俵屋宗達も同じ題材を描いているのですね。

槇楓図 伝・俵屋宗達 山種美術館蔵

そっくりなので年代的には当然宗達が先に制作。宗達に私淑していた光琳がそれを参考に後から描いたわけです。光琳は宗達の画風を学ぶために多くの模写を行ったとそうです。

意外なことに光琳の方が渋い感じがします。槇の木の足元に宗達は桔梗女郎花といった秋草を華やかに描いているのに対し光琳は竜胆や桔梗を主体にあっさり描いています。枝や葉も光琳の方がより無駄を省きスッキリしている感じなのは宗達の作を推敲して描いたからでしょうか。

背景は金箔で張りつくされていますが、秋草桔梗があることで木々が宙に浮かず、根本の地面の存在を感じられます。

この「槇楓図屏風」はつくづく観ると愉快な感じがします。槇の木が直立と湾曲したものが混在し、さらに「この辺りに赤い色があったらいいな」と思う辺りにまず楓の葉をもってきて、そこに楓の木、枝を置いた感じ。特に光琳の方は「画面の下方に青色があると引き締まるから青のために桔梗と竜胆を増やそう」と光琳が思ったような気が…。 当方の勝手な想像ですが。

宗達に同じ図柄があることなどを見比べられるのは全集ならではです。

出版不況下、充実した美術全集の新たな発行は難しいでしょう。画質が不満でも今あるものを大切にしなくては。苦労して揃えたことですし!もっともいつか本ではなくデジタル映像のディスク版美術全集は発行されるかもしれませんね。

展覧会ルポ | 01:17 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,03,13, Thursday

手描き友禅の裏方道具、継ぎ合わせミシン

東京手描友禅の制作、特に誂え染めでは下図を描くために白生地を仮絵羽仕立てにしますので、地染や色差しをする時はすでに白生地が見ごろや衿、袖の各部分に切り分けられています。襟と衽は反物を縦に長々と切り分けた状態になっています。これを剥ぎ合せて元の反物の状態に戻さないと染色作業が出来ません。

前回に引き続き重要な裏方として本日は剥ぎ合せ専用のミシンを紹介します。

染色作業用の「継合わせ専用ミシン」

普通のミシンの縫い目とは違って縫い代がありません。

このように生地と生地が重ならずに継ぎ合わせることができるので、染めむらが出来にくく乾きも速いのが良い所です。単純な縫い目ですが丈夫で染色作業中に解けることはありません。それに解く時は糸を引くと一度でスルスル解けるので仕立て屋さんも楽です。

ぼかし屋では着物の染直しも承りますが、新規の誂え染めの時と同様、解いた着物を反物に戻すのにこのミシンは大活躍するのです。

ミシンの横にあるのは、生地の端切れです。

染める作業のために張り手(2/26ブログで紹介)をつけたり模様伸子(もようしんし)に張ったりするのに生地が傷まないように端切れを当て布として縫い付けて、張り手の針が反物に直接食い込まないように保護するのです。

化繊や木綿では代用できず、端切れは必ず絹でなくてはなりません。張り手を咬ませてエイヤッとばかりに引っ張るので(だから引き染めと呼ぶのですが)化繊では耐えられませんし余分な染料を吸ってもらうためにも絹なのです。

着物を誂えると少し生地が余分に余るので順番にそれを端切れとして使っています。長い間に貯まった端切れが沢山ありますが、仮絵羽を解いて染めの準備をするには沢山の端切れが必要です。

このミシン、一昨年壊れてしまい川崎ミシン商会さん(新宿区西落合)で直していただきました。こんな変わったミシンを直せる技術者も少なくなっているとのこと。技術の伝承を祈るばかりです。いざという時にはこのミシンを抱えて逃げなくては!

東京手描友禅の道具・作業 | 04:50 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,02,26, Wednesday

東京手描友禅の引き染め道具

東京手描友禅が京都や金沢といった友禅の大産地と違うところは、デザインから色差し、引き染めといった友禅工程を一貫して行う製作者が多いということです。製品の販路が全国に広がっていた大産地と違い、江戸は地産地消で小規模な業界だったため分業が進まなかったという説があります。大名屋敷や侍階級が顧客で創作一点物が主流だったからという説も聞いたことがあります。

ぼかし屋でもデザイン、色差しだけでなく引き染め(主にぼかし染め)も行っています。このブログとホームページで引き染めの写真を多く掲載しておりますが、ご覧になった方から 「長い反物を横に張っている道具はどんな物?」という質問がありました。

ごもっともな疑問です。普通は道具類は縁の下の力持ちですから写真には写りません。

そこで本日は引き染めで使う道具類を紹介いたします。

張り手 (布を挟む二本の木の間には釘のような歯があります)

反物の端に当て布を縫い付け、そこに張り手の針を咬ませて縄で柱と柱の間に反物をピンと張ります。たるむと糊や染料が均一に伸びないので水平に力一杯縄を引きます。

実際に生地をはったところです。

一本の生地を張るのに両端で二本の張り手が必要です。

誂え染めでは仮絵羽仕立てした白い着物に下絵を描いてから解いて染めます。ぼかし屋では身ごろ2本、衽、袖と分けて染めます。ただし振袖にように袖が長いものや、柄行きによっては七本まで分けて染めております。当然ながら張り手は総動員です。

これは地入れ(生地にフノリを含ませて地染の準備をする)で使う一式です。糊専用の刷毛、フノリを入れた バケツ、霧吹き、伸子針。手前のビニールに入っているのは煮解く前にフノリです。

このバケツはガーデニング用として売っていたものですが、ヘリに刷毛が置ける平らな部分があり便利です。また見かけたら買い足したいと思っています。

地染の時はこのバケツに染料が入ります。複数の色で染め分ける時はバケツがいくつも並び、色を間違えないように神経を使います。ペンキ類はパッと見ただけで色の違いが分かりますが、バケツに入った状態の染料は色の違いが分かりにくいのです。

.JPG)

伸子針は地染をすると染料で汚れます。しなって曲がっています。

色抜き剤で煮て染料を落とします。すると

.JPG)

このように綺麗に色が取れて竹らしくまっすぐになります。また新たな染めに使えるわけです。さすがに竹、長年使ってもすっきり元に戻ってくれます。

ちなみに…、伸子針は何度でも色落しして使えるのに比べ、刷毛はそうはいきません。

熱湯で洗うだけで色抜き剤などは使えませんので、赤系、青系などなど、それぞれ薄い系、濃い系と何本も揃えております。その一部をホームページに掲載しております。染め工程の案内には張り手を使った地染めの写真も掲載しておりますので是非ご覧下さい。

最後に2月中旬の東京の大雪の際に撮影したベランダからの写真を紹介します。

夜、未明まで吹雪のように降り続いた雪をフラッシュをたいて撮影したところ、なかなか幻想的な写真になりました。

雪は普段の東京の汚れを隠してくれるようですが各地に大きな被害ももたらし、綺麗だと喜んでばかりはいられない状況だったのは皆様ご存じの通りです。ぼかし屋でも各種やり取りに日常的に利用している宅急便が大幅に遅れ、日頃の「翌日配達」がいかに有難いものか実感いたしました。

東京手描友禅の道具・作業 | 04:48 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,02,09, Sunday

東京手描き友禅、ぼかし屋友禅の作品例、小風呂敷

手描き友禅では訪問着や振袖など着物だけでなく小物類の染めも行います。友禅の小物類といいますと風呂敷や半襟、帯揚げなどなど。

宮尾登美子さんの小説「序の舞」に、着物はもちろんのこと十二か月それぞれにちなんだ風呂敷まで誂え染めされていたという嫁入り道具についての描写があります。京都が舞台ですから京友禅でしょう。

金沢には加賀友禅の花嫁暖簾を誂える習慣があるそうです。

どちらもとても贅沢なことですね。

友禅は絹であればどんな生地にも染まるので風呂敷やスカーフ、半襟、帯揚げなども染めることが出来ますので、東京手描友禅でも着物以外の染めもよく見かけます。ぼかし屋でも機会があれば小物も染めております。

今回は小風呂敷の染めをした時のスナップ写真をご紹介いたします。

糸目糊 生地は鬼シボの縮緬

張り手に掛けた様子

色挿し 模様は桜の一枝

染め上がり アクセントに金彩をほどこしています。

※東京手描き友禅の染めの工程説明はぼかし屋友禅のホームページに詳しく掲載しております。「誂え染め、振袖」や「ぼかし屋の染めとは」をご覧下さい。

一月九日 本日朝のぼかし屋ベランダからの眺めには驚きました。東京は昨日から明け方まで記録的な大雪だったので外が雪景色なのは予想通りでしたが、なんとベランダ上の庇に屋根からせり出した雪が垂れ下がっていたのです。

長く東京湾岸地域に住んでいますが、これほどの雪は初めてです。

この部分が落雪した時はドスンッと重い音が響きました。落雪は本当に危険なのですね。

東京23区の積雪は27cmだったそうです。地球温暖化で暖かめの冬に慣れてしまい、このところの冷え込みには驚いています。皆様の所はいかがでしょうか。

ぼかし屋の作品紹介 | 09:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,01,25, Saturday

東京手描友禅 模様の参考に

手描き友禅の模様作りの勉強にするのだからという名目を立てまして、年末に台北へ旅行しました。故宮博物院の見学と夜市を食べ歩きするのが目的でした。

故宮博物院はさすがに素晴らしい展示でした。特に紀元前数千年の昔に作られた青銅器の数々が見事でした。

中国といえば龍の文様です。

青銅器にはもちろん多くの龍があしらわれていましたが、驚いたのは5000年前に作られた龍の頭部を文様化した玉石の飾りが変色もなく白く輝いていたことです。これほど昔に想像上の動物を高度にデザインする力があったのですね。敬服、敬服。玉石を磨いて造形する技術も忘れてはいけませんが。

写真で紹介したいところですが、全所蔵品の図録は高価で手が出ず、購入した抜粋版は玉器の掲載が少なく残念です。

中国の文様でもう一つ重要なのが牡丹の花です。

友禅染の模様として使われる頻度は一番でしょう。故宮でも絵画や工芸品に様々なデザインで登場していました。染物屋としてはこれを観なければ!

図録から紹介します。

明代の漆塗り花瓶(一部)

日本でもおなじみの形に彫られた牡丹。花自体は左右対称ですが、葉は余白を埋めて自由に伸びています。

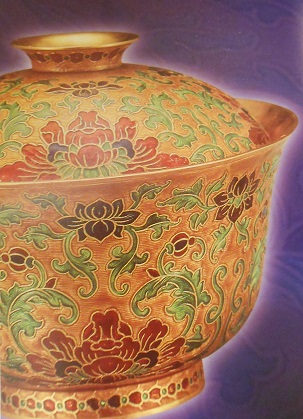

清代の七宝焼き

小さな可愛い壺で嗅ぎタバコ入れだそうです。牡丹の模様の物4点。左下の作例は日本でもよく見られる写実的な牡丹ですが、他3点は幾何学模様化されています。葉を唐草文にして左右対称、放射線状に広がる意匠で面白いですね。

こちらも七宝焼きの器です。

黄金色を背景に正面から左右対称で底から蓋まで色違いで模様が連続しています。模様としてはアラビアの王様に似つかわしい雰囲気ですね。ただ椀の形や蓋物であるところは、紛れもなく東アジア、私たち近辺の文化で親しみを感じます。

清代の牡丹図

長らく日本のお手本になってきた見慣れた牡丹図ですが、大変写実的で白い花は背を向けていたり、クタッとした葉があったり。美化せずに描いているあたりは日本画ではあまり見ないように思います。

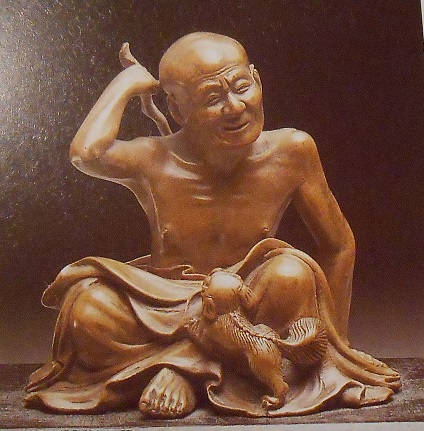

次は着物の模様とは無関係ですが、あまりに素晴らしかったので。

ご老人が孫の手で背中を描き「う~、気持ちいいのう」と笑っている感じ。膝には子犬がじゃれています。

清代の作。黄楊の木を彫った羅漢様で、なんと全長わずか2cmです!!!!

展示室では作品の前にルーペがかざしてあり、覗いて拝見する羅漢様の笑顔がなんと気持ちよさそうなこと。それにもろ肌脱いだ上半身の骨格や生き生きとした筋肉の表現が優れていて後ろにそらした右腕などは本物のようでした。

制作者の名前は残っていませんが、この作、ミケランジェロに勝っていると思います!

長い歴史の中国なので観るものもたくさん。

最初は意外に面白かった青銅器文明を力を入れて見学。

玉器、彫り物、漆と続き、絵画を頑張り、書は足を引きずり、最後にまた唐以前に時代が戻って三彩など焼き物が始まった時には「中国にはまだこれがあったんだ~でも~もうダメだ」

それでも桃が一面が描かれた素晴らしく大きな景徳鎮の茶壺だけは、意地で何度も眺め、

「なぜ日本では桃の実は絵画の題材にならなかったのだろう。桃太郎のイメージが強過ぎるからかしら」などと思いつつ、故宮探訪を終えました。

丸一日かけましたが本当に全部は見られませんでした。

今年は日本で故宮博物院展が開かれるそうです。

最後に飛行機の中からみた富士山の写真をご覧ください。

思いがけず綺麗に写せました。静岡上空、太平洋側からの富士です。

展覧会ルポ | 12:42 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,01,05, Sunday

東京手描友禅のぼかし屋より新年のご挨拶

謹賀新年

ホームページ掲載の参考作品例

旧年中は多くの皆様に大変お世話になりました。

ご相談、ご用命くださったお客様方はもちろんのこと、

ご助言、お手助け下さった白生地屋さん材料屋さんなどご担当の皆様、

仕立て屋さん、しみ抜き屋さん、東京手描友禅の先輩方、

本当にありがとうございました。

新しく迎えた2014年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ぼかし屋友禅 宮崎桂子

NHKの放送映像から

毎年恒例のウィーンフィル、ニューイヤーコンサートをテレビで楽しみました。

このコンサートは演奏も勿論ですが、会場を彩る花の装飾を観るのが楽しみです。

今年はピンクの濃淡を基調に赤や紫を散らせたバラや蘭主体の飾り付けでした。ホールの金色、楽団員の黒い礼装が抑えの効果を発揮して鮮やかな花々が映え実に豪華でした。

今年の指揮者はダニエル・バレンボイム氏。

このコンサートでは指揮者が送るメッセージも注目されます。番組の解説によれば第一次世界大戦から100年周年の年であることを意識したプログラム構成だそうです。

バレンボイム氏はインタビューで

「平和を叫ぶだけではだめで、お互いに意思の疎通ができる道を探すことが大切なのです」

と言っておられました。本当にその通りですね。

その意図を反映して選ばれた曲目はワルツ「もろ人 手をとり」

ベートーヴェンの第九で有名なシラーの詩から作曲されたものだそうです。

(2014年1/12日 追記)

お知らせ | 03:51 PM

| comments (x) | trackback (x)