2013,05,18, Saturday

機会があって大阪歴史博物館を見学しました。奈良時代の難波宮についての説明と展示に大変驚きました。

奈良時代には幾度となく都の場所が変わったこと、その一つに難波宮があったという事は何となく知っているような、知らないような、だったのですが、これほど大規模な本格的な都市が、今の大阪の中心にあたる所に整備されていたとは思いもよらないことでした。

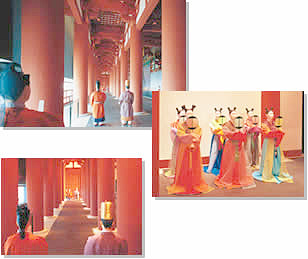

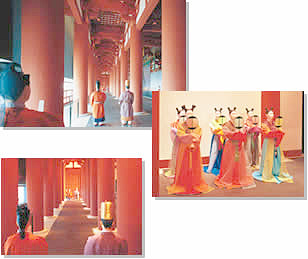

館内には当時の大極殿の様子を再現した展示があり、列柱の並ぶ空間や役人、着物衣装を着た女官といった人々が再現されていました。その場に立つとなかなかのリアリティーでした。

大阪歴史博物館HPより

女官たちの着物は、高松塚古墳の壁画に似た趣きで奈良時代らしい、つまり大陸の影響を強く残したものです。このような着物を実物大の再現で観るのは初めてで、前後左右から興味深く眺めました。

不思議だったのは、女官のスカートです。

女官の身丈より数十センチ長く、体の前後左右に広がって引きずる感じなのです。どうやって歩いたのだろう、と素朴な疑問がわきました。

後世の着物は、十二単のような複雑なものでさえ、衣は後ろに引きずりますよね。袴や袿や裳は体の前から後ろへ流れている立ち姿ですが、難波宮の女官の立ち姿は体を中心に放射線状にスカート状の衣が広がっていました。これでは歩いた場合、スカート部分はどうなってしまうのでしょう。体の正面ではなく横に切れ目があるようにも見えましたが、巻きスカート風だったとすると手で裾を持ち上げて歩いたのか、内側から足でスカートを蹴って前の空間を確保しつつ歩いたのか。とすると、歩くとスカートが相当まくれ上がってしまいそうです。

大阪歴史博物館HPより

時代が少し違いますが、高松塚古墳壁画の女性たちの着物衣装は引きずる程の長さではないようです。着物の裾の長さなどは身分や場面によっても違ったのかもしれませんね。

説明では難波宮はその後、権力闘争の末に都ではなくなり、都市としても廃れてしまい、経済都市として復活するのは、だいぶ後の時代のようでした。こんな立派に整備した都を破棄してしまうとは、奈良時代の人々はなんとモッタイナイことをしたのでしょうか。内に籠った地形の京都ではなく、海に広がった大阪が歴史の中心だったら日本文化も少し違った形だったかもしれません。大阪が都だったのは、この難波宮と、ほんの一瞬だけ清盛の福原の都、あとは秀吉の大阪城だけ。残念な気がします。

大阪歴史博物館は大阪の中心から近く、大阪城のすぐ側で、お城を見下ろす眺望も楽しめる建物でした。大人にも子供にも楽しい展示でした。

展覧会ルポ | 10:47 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,05,12, Sunday

山田洋二監督の「武士の一分(いちぶん)」をビデオで鑑賞しました。

その中で、主人公の下級武士の妻が、夫の袴に火のしを掛ける場面がありました。つまりアイロン掛けです。鉄の容器に炭火をいれ、容器の底を布にあてることでアイロンがかかる仕掛け。聞いたことはありましたが、実際に使う様子を、映画とはいえ見られたのは貴重です。身分が低いので裃もごく質素な木綿か麻の物。でも大切に扱う妻の姿が印象的でした。

ところで、タンスにしまってあった着物に、思いがけないシワがついたり、持ち歩いてシワを寄せてしまったりする事がありませんか。

正しく畳み直して時間が経てば直ることが多いのですが、どうしても直らない、または急ぐ場合はアイロンをかける事もできます。

ただし、ワイシャツでもかけるように無造作にアイロンを着物地の上においては失敗してしまいます。スチームの浮かしアイロンで、当て布の上から一瞬だけ掛けます。アイロンの重みを着物に掛けてしまうと、着物の上にアイロン跡が付いたり、縫い代の中の返し布部分の僅かな厚みが浮き出てしまったり、危険が沢山あります。重みをかけずに一瞬かけては着物地の様子を確認し、足りなければまた一瞬かける、と繰り返すと大きな失敗は避けられます。

スチームアイロンの方が着物のシワはよく取れますが、着物の絹は水分で縮みます。蒸気をあまり当てると、その部分が縮むことで布の風合いが変わってシミのように見える事もあります。ご注意くださいね。

火のし掛けの時代は、柔い絹物などはどうしていたのでしょうか。あのような鉄の容器では無理だと思いますから、きっと上に座布団など柔いものを置いて時間をかけてシワを伸ばしていたのでしょうね。

そういえば私の高校生時代は、制服の紺のプリーツスカートのプリーツを整えるのに、寝押しをしていました。今の若い方はご存じないかもしれませんが、プリーツを整えた状態で、上にそうっと布団を敷いて寝て、翌朝布団の下から出すとプリーツがきっちりしているというわけです。今?見かけなくなりましたね。皆さんのお宅はいかがですか。技術が向上し、洋服布がシワになりにくくなったためでしょうか。寝押しをする話は、もう聞くことがないように思います。

着物あれこれ | 10:58 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,05,05, Sunday

東京手描き友禅のぼかし屋の作品例はホームページ上に掲載いたしましたが、紹介出来なかった内容について、このブログでご案内いたします。

今回は東京手描き友禅、誂え物の

黒留袖の紹介です。

おめでたい貝合わせと貝桶の図柄

おめでたい貝合わせと貝桶の図柄の格調ある模様です。

貝合わせの図柄には王朝風の女性を描き込み、

貝桶には四君子として蘭、竹、梅、菊の模様を描きました。

上前の柄

既婚女性の正装である黒留袖は高価ですから、そうそう何着も誂えるわけにはいきません。

そこでこの黒留袖も柄行きと色合いを

若奥様からご年配の方までどなたでもお召しになれるよう工夫したものです。模様にはかなり多くの色が使われていますが、地色が黒なのでまとまりがよく、貝桶の背景色は落ち着いたピンクグレーなどに金彩をあしらっています。

後ろ(背)裾の模様

ぼかし屋は友禅の模様挿しはもちろん、地色の引き染めも一人で行うのが特徴ですが、黒留袖だけは別で、

地色の黒い色は専門の黒染屋さんに依頼いたします。この黒留袖も生地の一越縮緬に黒が冴え冴えと染め上がっています。

誂え物の黒留袖の場合、五つ紋は「

染め抜き紋」です。白生地のうちに紋の形を糊で防染しておき、染色作業が済んでから糊を取り除き紋の形に白く染め残った部分に、筆で紋を線描きするのです。もちろん専門の紋屋さんに依頼します。

そういえば

宮尾登美子さんの作品「陽暉楼」に、新年にあたり「売れっ子芸者は黒の冴えた新しい着物を、売れない芸者は染め返しや人のお古を着ている」という描写がありました。

単独で見れば何ということがなくても、並べて見比べると染めや絹地の優劣が目立つのが黒色だと言われています。大勢の芸者さんが居並ぶ中で、新年の黒いお祝い着はそれぞれの売り上げ成績表のようなものだったというわけです。

作家、宮尾登美子さんが着物に造詣が深いのは有名です。作品中に登場する着物の描写は大変細かく、私も読んでいて参考になることもしばしばです。

「陽暉楼」の世界はさて置き、現代の一般の生活では黒留袖を着る機会は少ないので、お祝いの予定が出来て慌てタンスから出したら、

退色していたり

シミが出ていたりする事も多いようです。

ぼかし屋では

、ちょっとしたお手入れから本格的な染直しまで、ご相談を承っております。ホームページ上からご連絡いただけます。

最近は結婚式でも着物姿が少なくなってしまいましたが、留袖や振袖といった礼服を始め着物は世代を超えて引き継げるので、

上手にご利用いただきたいなと思います。

ぼかし屋の作品紹介 | 12:02 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,04,27, Saturday

引き続き着物風俗のお話を、再放送のNHK大河ドラマ「篤姫」の衣装に関連して。

今回は腰巻姿という武士階級の女性の着物についてです。

安土桃山、江戸期の身分ある女性の装いのうち、打掛、小袖などの装い姿は有名で、時代劇などでも見る機会が多いのですが、めったに見る機会のない「腰巻姿」という装いをご存知でしょうか。私も展覧会で再現してマネキンが着用している様子を見たことがあるだけで、実際に着用している様子は見たことがありません。白い小袖の上に羽織った打掛、あるいは豪華な模様の小袖、を帯でしっかり体にとめてから上半身だけ脱いでしまった感じです。すると当然打掛の上半身、袖などがウエストまわりや背後ろに垂れ下がります。それを豪華に見えるよう着付けを工夫した装い姿です。特に袖部分に棒状の支えを入れて袖を左右に張らせ、前から見ても袖が見えるようにしています。

本当のところ、着用するとどんな感じかしら、と思っていたところ、「篤姫」再放送 第33回で篤姫役の女優さんがワンシーンながら腰巻姿で登場し、びっくりしました。

着座した姿だけだったのが残念。せっかく女優さんに着付けをしたのですから、立ち姿、歩く様子も映像にしてほしかったですね。立ちあがると腰の後ろからかなり腰巻袖部分が左右にかなり出っ張る派手な着付けのはず。映像でも濃茶地の織物の打掛をウエスト部分にぐるりと巻き付けて、座る篤姫の背から左右に打掛の袖部分が張り出しています。映像を静止させて(便利な時代ですね)よく観ると、両袖の途中まで棒状の支えを入れて着付けるようです。より豪華に見せるためでしょうか。上半身は、白地の小袖ながら豪華な刺繍で華やかです。

ドラマの場面は前将軍の御台所として老中に合うシーンです。他の多くのシーンでは、夫を亡くした妻として地味な被布姿の場合が多いので、この腰巻姿は際立って華やかでした。表政治の代表たる老中に篤姫が物申すシーンでしたから、華やかにして威勢を張ったという意味なのかもしれません。

この腰巻姿の良い参考例としては、「お市の方」を描いた著名な画像があります。お市の方、つまり織田信長の妹で浅井長政の夫人ですから、安土桃山時代の女性で、幕末の篤姫から遡ること300年ですが、着付け方法はほぼ同じです。赤みの艶やかそうな打掛で腰から下が覆われ、上半身は真っ白な小袖だけ。やはり坐像です。朝日新聞社「日本美術に描かれた女性たち」によれば、絵画としては江戸時代初期のものだそうです。確かに近江の一大名の妻にしては着物が立派過ぎる感じもします。江戸初期になってから、娘の誰かが追悼のために描かせたのかもしれないですね。

着物あれこれ | 11:39 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,04,21, Sunday

先週に引き続き、テレビで見かけた着物姿についてもう一つ。

つい先日まで再放送されたNHK大河ドラマ、篤姫を見ていました。

本来の放送の時は、篤姫が薩摩で西郷、大久保といった人々と交流する設定が時代考証として無理で、面白いと思えずあまり見なかったのですが、今回はストーリーより衣装が目的で毎回楽しみました。

ご存じのように篤姫は薩摩藩主の分家の娘(それだってかなり高い身分ですが)として生まれ、本家の薩摩藩主の養女となり、さらに徳川将軍家に嫁いだ人。ですから身分が上がるにつれ、篤姫とその近辺の人々の着物のグレードが上がっていき、様々な衣装で登場します。若くして藩主、島津家の姫君となってからは、これぞお姫様の中のお姫様、という真っ赤な着物の数々。髪型も武家というよりは公家の女性に近い結い方となりました。実際のところ、彼女はさらに摂関家である近衛家の養女となって格を上げてから徳川家に嫁いだのでした。公家風を教え込む専門の老女もいたそうです。

印象的だったのは将軍との婚礼衣装。白無垢で胸にお守りを下げていました。実際に篤姫自身がどのような衣装だったか、本当のところは資料もないことと思われます。きっとこの装いは衣装担当の方々が当時の資料などからお考えになったのでしょう。初々しく好感持てる花嫁姿でした。

将軍の御台所となってからは、本当に華やかな小袖、打掛の数々。教育係の老女、幾島など大奥の大勢の女性の着物姿も飽きることはありませんでした。特に篤姫の姑である本寿院が夫(前将軍)を亡くした女性として地味な被布を着ているのに、貫禄たっぷりで見応えあり、楽しませてくれました。

被布は今では七五三の三歳女児しか着ませんが、大人の女性も着るものでした。でも何となくご隠居様が着るイメージですね。夫のいる若い、あるいは中年の女性は着ないものだったのかどうか。私は不勉強で知らないのですが。

女優の森光子さん主演の放浪記のお芝居で、終盤、経済的に余裕の出た林芙美子が、その老母に立派な織の被布を着せていて、老母が「無理に着せられている、云々」というセリフを言うシーンがあります。地味な色合いですが、何とも言えない華やかさがありました。被布を着たご隠居がいらっしゃるというのはステータスだったのでしょう。今は見かけませんね、本当に。

着物あれこれ | 12:29 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,04,14, Sunday

関東の桜は残すところ山桜が少々となりました。先日風に吹かれて桜吹雪が舞う中、改めて桜は一瞬の花で諸行無常という言葉が似合うなどと考えていて、 少し前に見ていたTVの時代劇「薄桜記」を思い出しました。

昨年、同時期のNHK大河ドラマ「平清盛」の時代考証が凝っていて、正し過ぎて登場人物の身なりが汚く?評判が今一つだった(私はファンでしたが)のに対し、こちらは正調TVドラマらしく江戸庶民も小奇麗な身なりで登場。これはこれで楽しめました。

主演俳優さんが旗本姿、浪人姿とも見栄えがしました。不本意な出来事から浪人の身となった後の姿は粋でした。木綿物の小袖もパリッとした着こなしでした。

ご覧になった方、お気づきでしたが。終盤に羽織袴姿で登場したとき、羽織の下の小袖は紺地に細かい桜の模様でした。いよいよ悲劇的なクライマックスが近いと予告するような気づかいを感じました。

主人公の妻役の女優さんが武家の女性らしい美しさでした。プライベートでは小紋に織帯。侍女として勤務中は地味な小紋に黒繻子の帯。小紋は裾長な着付けでお引きずりに。帯はきっぱり羽を張らせた文庫結び。同じ絹物の小紋であっても、彼女の母親役は抑えた色合い、一方で彼女の女主人である大名家の女性は豪華な柄の小紋でした。

楽しめるとは言いつつも、このお話しは主人公夫婦の愛情を描き二人の悲しい死で終わります。山本周五郎の原作から、悲劇と知っているからこそ、より切ない美しさでした。綺麗な時代劇でした。

そろそろ桜はすべて終わりツツジや藤の季節に移ります。暑い寒いは苦手ですが、四季のある国に生まれてよかったと思います。

着物あれこれ | 12:29 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,04,06, Saturday

友禅染、特に手描友禅の着物の場合、代表的模様と言えば何といっても花模様。

という訳で、折あれば季節の花は見るようにしています。忙しいのは春。桜は見逃せません。

千鳥ヶ淵の眺め

今年は寒い時期が長く一気に暖かくなり各地で桜がいっせいに咲いたようです。毎年欠かさず千鳥ヶ淵で桜見物をいたします。写真は見学道の半ばくらいのものです。

千鳥ヶ淵の桜が他と違う点は桜を立体的構図で見られることです。通常公園や野山で桜を見る場合は木を下から上へ見上げるようにして鑑賞しますが、千鳥ヶ淵は堀の両岸に植えられた桜なので、枝は上ばかりでなく堀下の水面に向かっても枝が広がっています。見学道から眺めると、視線を上に向けても下に向けても桜があるのです。さらに対岸にも桜があるため、遠近の桜が楽しめます。この桜の高低差と遠近感のおかげで千鳥ヶ淵の桜は豪華な眺めなになっているのです。

今年は桜だけでなく、千鳥ヶ淵界隈でみられた他の花々も撮影してみました。

椿の花がまるで染模様のお手本のように綺麗に整った姿でした。

まだモクレンが残っていました。着物が柄になることは少ないのですが、ワイン色が艶やかでした。

シャガの花

千鳥ヶ淵の手前、牛ヶ淵の眺め。菜の花と雪柳が見えます。春ですねえ!

近くの日本武道館で大学の卒業式があり、袴姿の女学生をたくさん観ることができました。入学式と重なると黒のスーツ姿ばかりですが、今年は運よく着物姿をたくさん見ることが出来ました。

今年は神田川沿いの桜も楽しみました。

高田馬場界隈の神田川沿いはもともと水を生かした染色業が盛んだったそうです。今も染色関連業の事業所が多く残っています。私の師匠の早坂染芸もそうです。

私が子供のころは(かなり昔ですが)神田川の水系は台風のたび、あちこちで洪水を起こしていました。私も昼間の台風で小学校から帰れなくなり水没した橋を父に背負われて渡って帰宅した記憶があります。

今は浚渫や護岸工事が済み洪水の心配がなくなり、両岸の桜が成長してまずまずの眺めになってきました。昔に比べれば環境に気を使うようになったためか、皇居のお堀も神田川も河川全体の水質は良くなったのではないでしょうか。それこそ子供の頃は都内の川はどこもひどい有様でした。これからも少しずつでも美しい都市に近づいてほしいものです。

残る大きな課題は日本橋ですね。高速道路が被っていないお江戸日本橋の風景を見てみたいものです。

季節の便り | 08:31 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,03,30, Saturday

このホームページをご覧いただく皆様はもうお気づきでしょうか。

ぼかし屋の着物写真には他であまり見かけない種類のものがあります。

ホームページの「ぼかし屋の作品例」に登場した菊柄の訪問着を例にお話しいたしましょう。

ぼかし屋がよく使用しますのは、下図のように上向きに折りたたんだ状態の着物写真です。

alt="">

姉様人形の形に似ているので「姉様畳み」と勝手に呼んでおります。

この畳み方ですと、実際に着用した時の感じを掴みやすいので重宝しております。

着物の写真といえば一般的に衣桁に掛けた着物を背面から写したものです

同じ着物でも見え方がだいぶ違いますね。

この形では着用した場合に一番気になる上前の模様はよく見えません。襟元や胸元、袖の前部分はまったく写りません。そのため慣れない方は着用イメージを掴みにくくなります。ご自分が着たい雰囲気なのか、派手なのか、地味なのか、等々。

そこで写真では「姉様畳み」を愛用するようになりました。

例えば下図は「姉様畳み」の場合の上前部分です。

襟回りから上前袖の上部までよく分かります。

特に複数色で染め分けた着物の場合は、顔に近い部分の色合いは気になるところです。衣桁に掛けた状態ではまったく分かりませんが、「姉様畳み」ではイメージしやすくなります。

衣桁に掛けて背面から着物を鑑賞することが、いつ頃から始まったのか分かりませんが、それほど古くないと思っております。おそらく織物の技術が発達し、豪華な打掛が生産されるようになってからではないでしょうか。

仕立て上った時に前も後ろも全面に同じように模様がある織りの打掛類は、背面から鑑賞した方が織物の柄や技術を確かめやすくなります。 ご存じのように能衣装や花嫁衣裳は衣桁に掛かって飾られていると大変見栄えがいたします。

一方で、訪問着や付け下げを衣桁に掛けて飾った場合、一番目に入る背面は、実際には帯やお端折りの下になる部分ですから、着用すると見えないところなのです。

見たいところが見えるというのは大切だと思います。

現在の皇太子ご婚礼に先立って公開された花嫁衣裳の十二単の写真を当時新聞で見ましたが、衣桁に掛けた衣装を背面ではなく前向きに展示し、その前に裳が別に飾ってあったのを記憶しております。何色もの重ねの衣装の色目は前面の襟や袖口でこそ美しいものですから、美しいところを見せるようにしたものでしょう。

残念ですが、今のところ訪問着などの場合も衣桁に代わるよい展示の仕方がありません。実際の展示では衣桁の背面飾りでも仕方がありませんが、ぼかし屋ホームページ写真の場合は「姉様畳み」を利用しながらご覧いただき、着用イメージを持っていただけたらと思っております。

お知らせ | 01:53 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,03,25, Monday

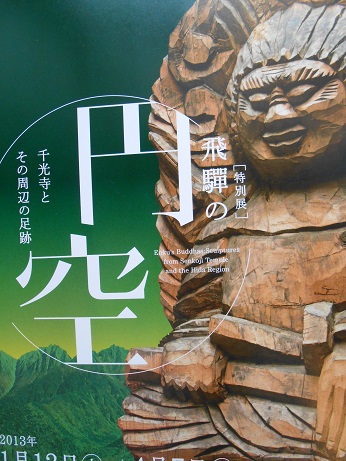

上野の国立博物館へ、円空仏の特別展示を見にいってきました。

円空は江戸時代初期のお坊さんで、木を削って作った多くの仏像を残しました。

おもに飛騨で活躍しましたが、放浪もしており、遠くは北海道でも作品が発見されるそうです。

感銘を受けたのは、その木の使い方です。

マキ割りの要領で木を切り出し、ごくごく荒削りな仏様ばかりですが、ごく最初の段階で木目などを考慮して、どのようなお顔、衣、ポーズか決めてしまうようでした。

割った木材の縦に流れる断面をそのまま法衣の袖などの流れに見立てて仏様を表現しているのです。人工の作業は最低限で木材本来の力強さがあります。

ですから木彫りというより木を削り出して作ったといえそうです。

さっくりした上から下へ流れる衣の表現が素晴らしいものでした。

立木へ直接掘り出した仏様もあり、大変な迫力でした。

村の入り口にあったらしい大きな立像は、北米大陸のトーテムポールのイメージ。

在野の仏師だったからか、国宝、重文に指定されている仏像はないようでした。

確かに運慶・快慶といった仏師とは大きく作風が異なりますが、多くの庶民に寄り添って仏様を生み出していたお坊さんであり、国の宝に違いありません。

会期は4月7日まで。桜見物を兼ねてお出かけになってはいかがでしょうか。

本館の展示です。

早めの桜が咲いていました。しだれ桜と手前が河津桜です。

展覧会ルポ | 04:16 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,03,17, Sunday

だいぶ暖かくなりました。雛祭りも過ぎてしまいましたが、旧暦ならまだ二月なのでご勘弁いただき、今日はぼかし屋所有のお雛様をご紹介いたします。

岩槻の人形作家、有松陽寿氏の木目込み人形です。

静かな大人びた雰囲気で、上品な引き目に鼻筋が通り、お下げ髪です。衣装着のお雛様の髪はおすべらかしが普通ですが、木目込み人形はたいていお下げですね。このお雛様も鬢を膨らませることなく、まっすぐに下げた髪を後ろで束ねています。

衣装は十二単で、全体に平安朝風なところが気に入っております。

お内裏様は正統派の直衣姿。濃い藍色の渋い色目がお雛様の柔らかさを際立たせています。

後ろの屏風は酒井抱一の屏風絵を模したミニチュアで、抱一の展覧会のミュージアムショップでみつけ、このお雛様・お内裏様にとてもお似合いだと思い購入しました。なかなか一度に揃えることは出来ませんが、少しずつお道具も買い足して来ました。お道具は古美術店で発見しました。塗りのお道具類を新品で購入することは経済的に無理なのでUsedで楽しんでいます。

毎年このお雛様に会うと、名残り惜しいのでいつまでも飾っております。でももうそろそろ仕舞ってお休みいただかなくては。

着物あれこれ | 08:02 PM

| comments (x) | trackback (x)