2023,09,09, Saturday

菊の訪問着、重陽の節句

天気予報によれば…まだまだ暑い日が続くようですが、今日はもう

9月9日。

菊の節句です。3月の桃の節句と違い今の日本ではほぼ忘れられていますが、

重陽の節句という長寿の祈願するお祝いだそうです。

私もテレビでしか見た事がありませんが、綿を菊花の上に載せて菊の水分を吸わせ、それを口にすると長生きできるとのこと。

NHK「京都人の密かな愉しみ」から

そういえばこのお祝い、源氏物語の中に出てきた気がしますね(^_^;)

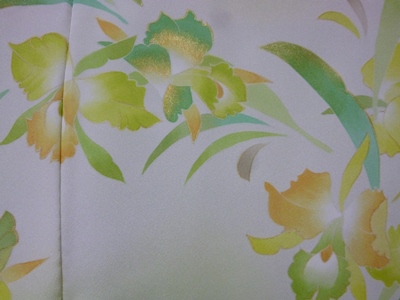

菊の節句にちなみ

ぼかし屋作品の中から

菊の模様の訪問着を紹介します。

着た時の様子が分かりやすい姉様畳みにしてあります。(姉様人形に似た形に畳むからこう呼んでおります)

大輪菊を図案化して

花弁が舞い踊るイメージにしました。

そして花弁と一緒に

鳳凰が舞う感じで

妖精のような小さな鳳凰を、あちこちに。

鳳凰は永遠の命の象徴なので菊と合わせることにしたのですが、着た時に大仰でなく、「よく見たら鳳凰なのね」というくらいの柄の重さにしました。

写実的な大輪菊や菊紋のような小菊ですと季節感が強くなりますが、秋以外でも着やすいようにちょっと変わった菊柄にしてみた訪問着です。

季節の便り | 11:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,08,30, Wednesday

着物姿で仕事する女性

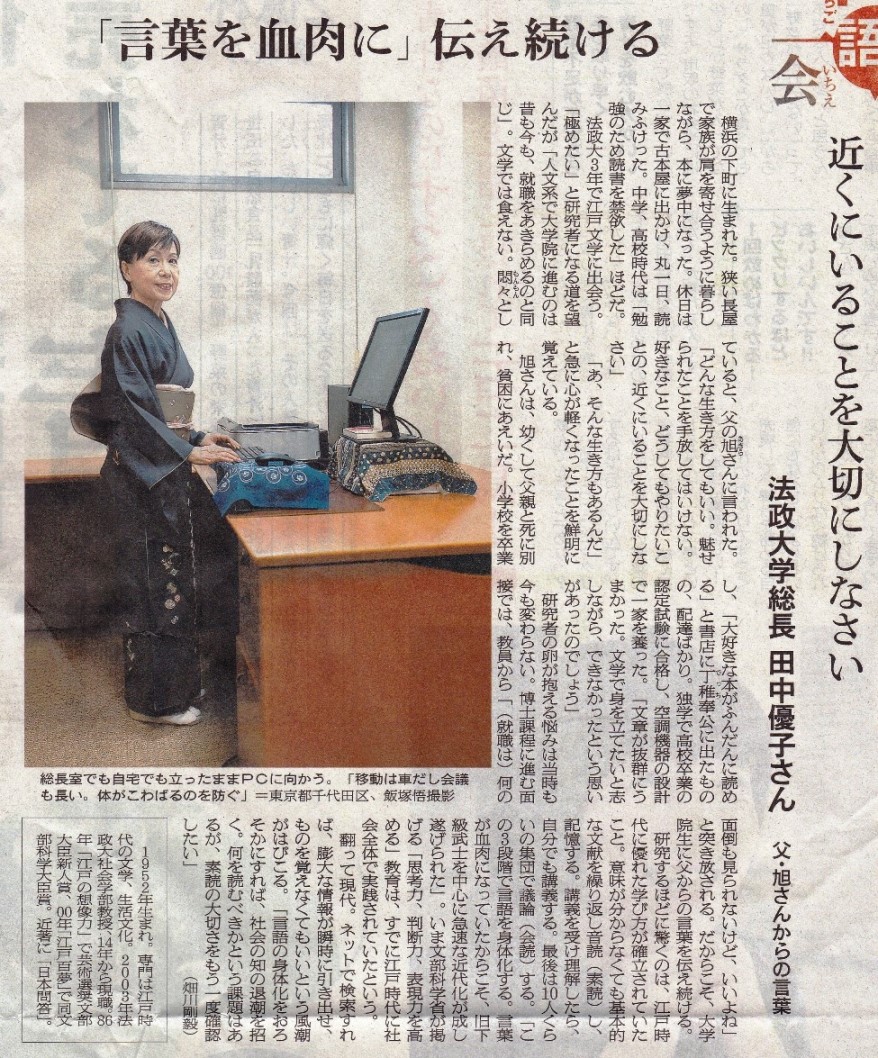

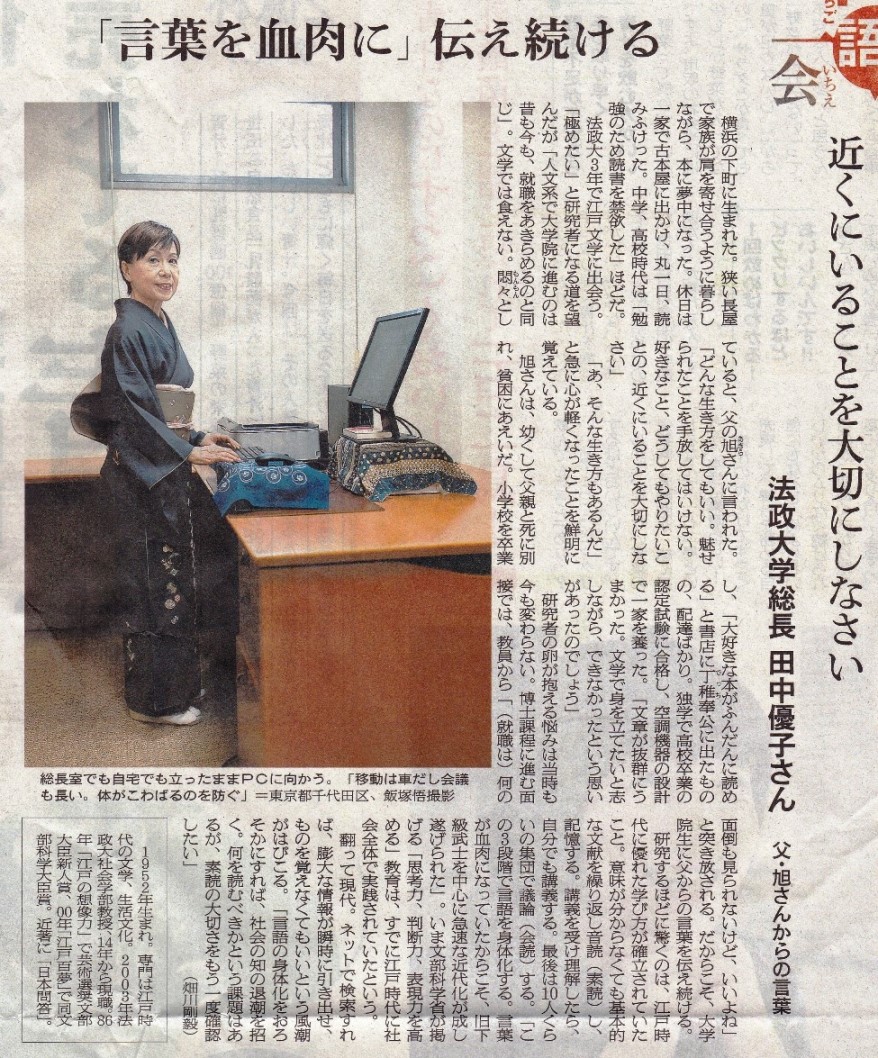

前回のブログで法政大学の前総長、田中優子さんの地球温暖化への危機意識についてのご意見を紹介しました。その際、いつも着物を着て仕事をしていらっしゃるとテレビ画像でご紹介しました。

本日はその流れで。

少々古いのですが、新聞切り抜きから。

新聞をスキャンした画像で保存していました。紙面の裏側も写ってしまい綺麗な写真でご覧いただけず残念…(>_<)

総長室で仕事をする時も立ったままで、いつも着物姿とのこと。204年に総長に就任されてから新聞やテレビでお見掛けするたびに、何てカッコイイ女性だろう。着物姿も完璧(*’▽’) と感じ入ってきました。写真だけでは着物の詳細は分かりませんが、常に

その場にふさわしい雰囲気のお洒落着をお召しです。

朝日新聞 2018年3/8 夕刊

「一語一会」という連載で著名人が大切にしている言葉を紹介する記事です。せっかくの機会なので内容も。

田中優子さんの大切にしている言葉はお父上の

「近くにいることを大切にしなさい」

何の近くかというと「自分の好きなこと、やりたいこと」

高校時代からのめり込んだ江戸時代の文化や文学をさらに研究しようと大学院へ進むことを希望していたものの、人文系で大学院へ進むと一般的な就職は難しくなるのは今も昔も同じなので、進学を迷っていたら、お父上から贈られた言葉だそうです。

着物姿もさることながら、大変すばらしい言葉だと思い切り抜いておいたのでした。

お父上の言葉、以下全文

「どんな生き方をしてもいい。魅せられたことを手放してはいけない。好きなこと、どうしてもやりたいことの近くにいることを大切にしなさい」

着物あれこれ | 10:43 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,08,20, Sunday

着物姿で働くカッコイイ女性からの提言

先月以来、八月のお盆を過ぎても

熱夏、熱暑が続きますね。ぼかし屋が子供の頃は30度を超すと「さすがに真夏だね」でしたが、東京は37度が珍しくなくなりました。

冬、霜が降りず雪も降らなくなった事、世界各国の山火事などのニュースと合わますと、温暖化しているのは間違いなく…どうすればいいのか…

先月

7月16日 TBSテレビの番組、サンデーモーニングにて

法政大学の前総長、

田中優子名誉教授がこの点で発言しておられました。

実は田中優子さんはとっても素敵な方で!いつも着物姿。

総長のお仕事もテレビの出演も、季節の着物を着こなしていらっしゃいます。

(テレビ画像から)

夏の薄物の着物とお見受けします。帯の色合いも着物と合いおしゃれ(*^-^*)

話題を戻しますと…

地球温暖化、異常気象へ対処する意識、

温暖化は私たち自身に責任があるという意識、

それが

日本は世界各国に比べ低いという番組データに対して。

田中優子さんのお話の

主旨は→

地球温暖化は

もうギリギリのところまで来てしまった。

特に日本で対策が進まないのは、国として、政治家の認識自体が経済優先、経済活性化優先になっているから。

長年経済優先してきたが、その結果、潤ったのは一部の人、一部の大企業だけという世の中になってしまっている。

ここはひとつ皆で認識を変えて、経済云々よりも

温暖化対策に本腰をいれる政府、政治家を私たちが選挙の時に選ぶという意識を持たなければいけない。温暖化は私たち全員の問題なのだから。

地味ですが、重要なご指摘だと思いました。

経済のためと言われると、それが第一のように

ツイ思うわけですが、「これ以上温暖化が進んだら?」と考えると優先順位は変わってきます。すでに東京のほとんどは

冷房の電源を失ったら人類は住めない土地になっていますので。

大地震がきたら停電…しますよね東京…(>_<)

温暖化対策、日本に豊富にある地熱の発電はじめとする再生可能エネルギーの利用に本腰をいれる

政治家を、私たちが選び育てていかなくては!

適切な人がいなくても、少なくともその方向に賛同する人を選ばなくては、変化の始まりようがないから。

一歩も外に出られない

熱波の午後に書いたブログでした。

季節の便り | 07:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,07,20, Thursday

そごう・西武デパートの広告

熱い暑い真夏の日々が続きます。皆さまはお変わりありませんか。

ぼかし屋は冷房バテもして頭がスッキリしない気分ですが、まずは元気にしております。

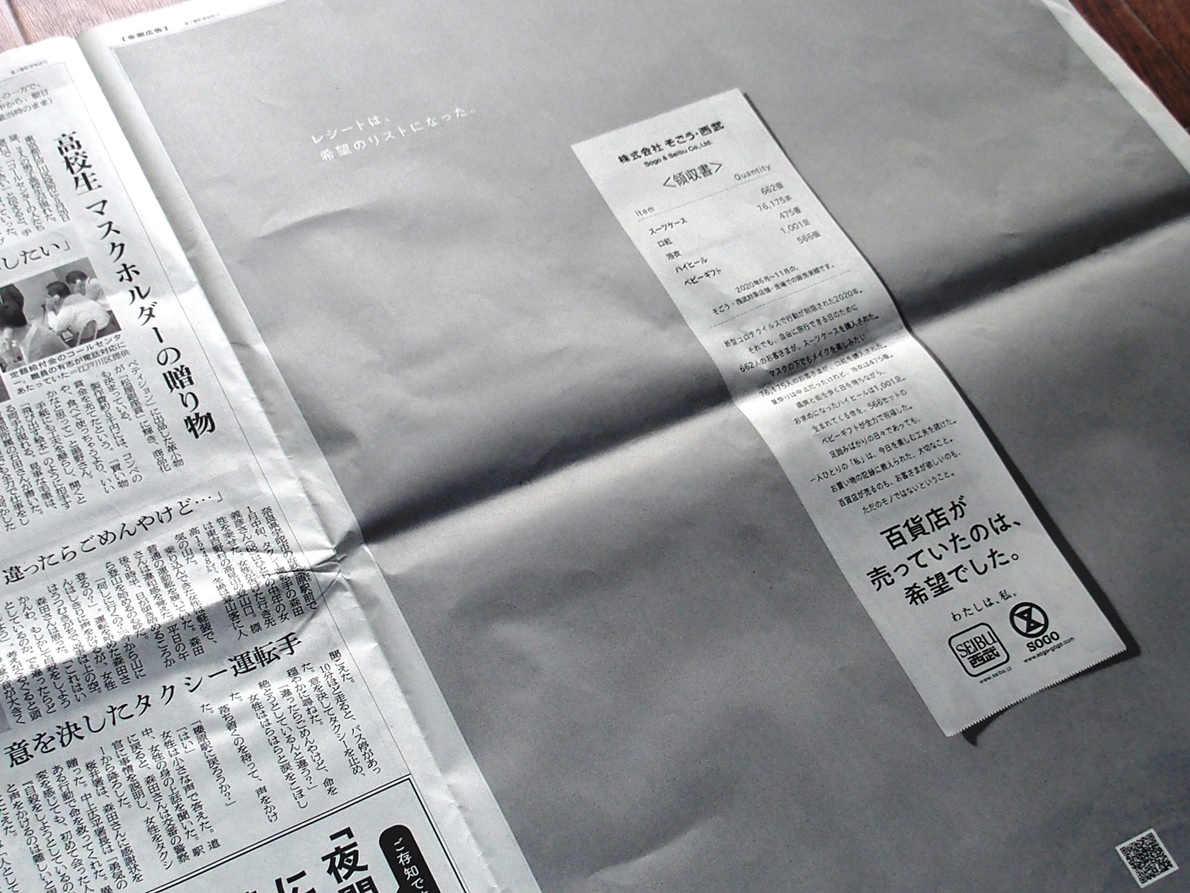

本日は2年前のそごう・

西武百貨店の2021年4月の新聞広告についてのお話です。

あまりにも印象的だったので広告を保管。コロナから気持ちの距離が出てきたところから、今回紹介したいと思いました。

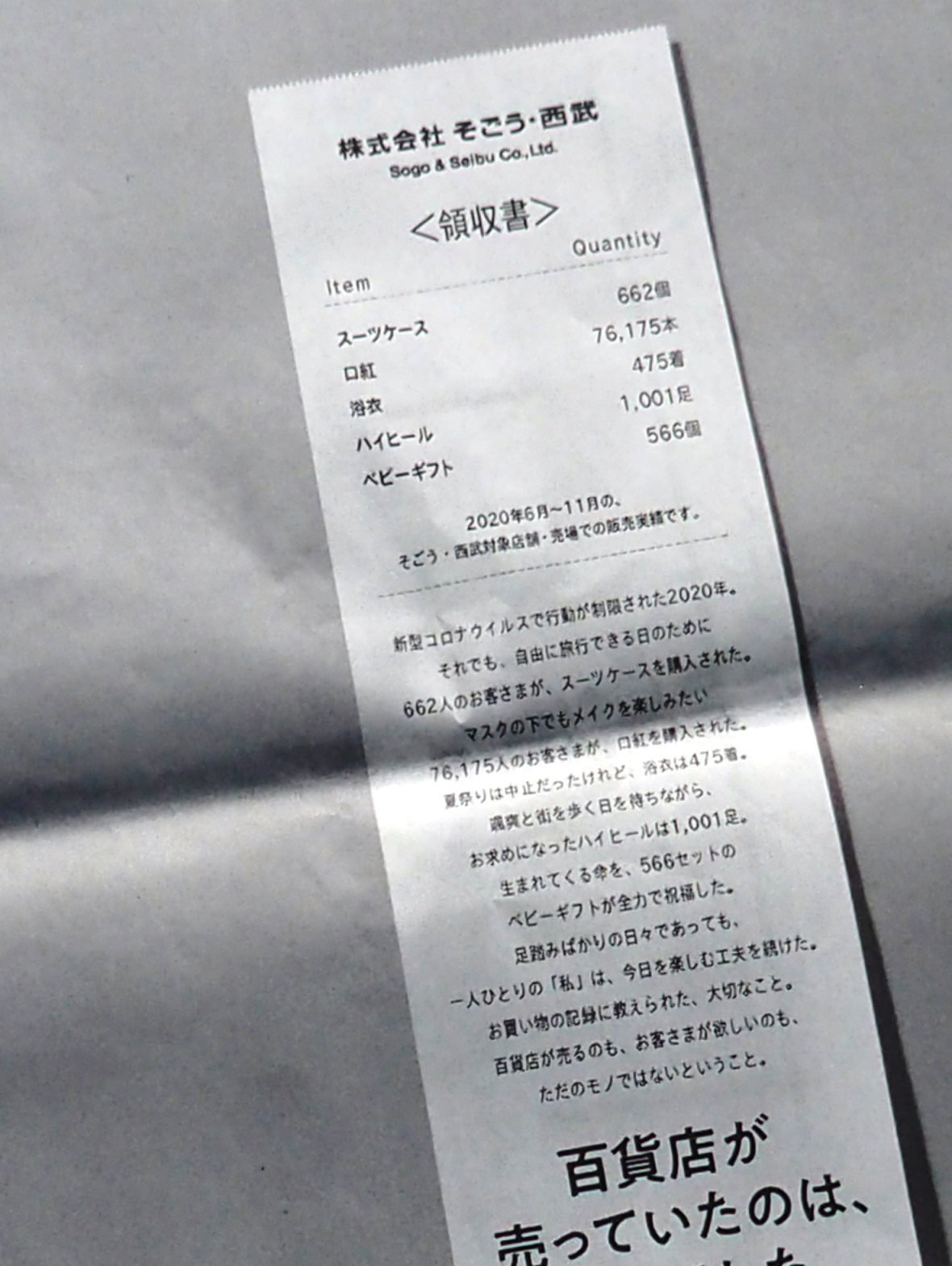

まるで新聞の上にレシートが置いてあるように見えますね。これは印刷。

2020年6月から11月の間に

お客様が買って下さったもののレシートの形をとっています。

広告の趣旨は…

当時はオリンピックが延期になり、ワクチン接種が各国より遅れ、医療現場の負担、マスクとソーシャルディスタンスの不安な息苦しい毎日でしたが、

レシートには「そういう時期でも、お客様がデパートで買ってくださったのは、」として商品名が挙げられています。

スーツケース

スーツケース

口紅

浴衣

ハイヒール

ベビーギフト

そして「たとえ旅行に行けずとも、マスクの下でも、夏祭りは中止でも、等々」

「

デパートが売っていたのは物ではなく、夢でした」という文章が続いています。

素敵ですね(*’▽’)

夢ある商品の中に「

浴衣」が入っているところが特にすばらしい!

花火大会など夏祭りはことごとく中止でしたから浴衣の制作、販売関係の方々はどんなに大変だったことでしょうか。

手描き友禅の職人組合である

東京都工芸染色協同組合でも定例の展示会が非公開や中止になったり、オリンピックに因んで各産地で作成された世界各国200着もの振袖が発表の場を失ったり、残念の事ばかりでした。

今、デパートは入場制限もなくなり、マスクせずに品定めを楽しむことができます。たとえ高くて買えなくてもデパートを歩くのは晴れやかな気分になるものですよね。

近年、呉服売り場の縮小、廃止が続くデパートさん!

お互い大変ですが、デパートも友禅の誂え染めも「夢を売る」側面があると思っております。

コロナの次は物価高、円安(;一_一)

でも皆さま、何とか夢は捨てずにがんばりましょ!(‘◇’)ゞ

着物あれこれ | 06:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,07,09, Sunday

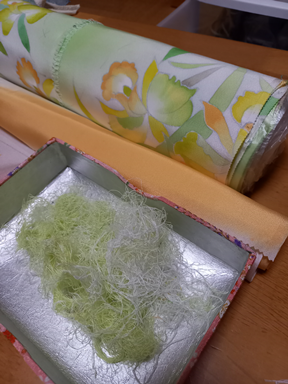

蘭の訪問着 湯のし

手描き友禅染めの制作工程の一つに

「湯のし」があります。

染色作業でシワシワと縮んだり、歪んだりした

着物生地に、蒸気を当てながら本来の幅と長さにもどし、生地が織上がった時と同じ状態(ただし色が付いている)に戻す作業をするのです。生地の表面、地紋が整うので絹生地本来の光沢も取り戻します。

手描き友禅を誂える時だけでなく、型染、煮染めなど、それに洗い張りの仕上げも湯のしです。

写真は

下落合の吉澤湯のしさん。蘭の訪問着が

蒸気を吹くローラーを通過する時に、手作業で生地を整えていくのです。

蒸気ローラーで整った生地がぐるっと回って畳の上に降りてきます。こういう機械、最初はいつ誰が考案したのでしょうか?

作業の終わった訪問着の生地。スッキリ!

展示したりお客様に見ていただくために着物の形に縫い合せます。

本当の仕立てと違い衿肩開きを切らない仮縫いで「上げ絵羽縫い」(アゲエバ縫い)と呼びます。

比較→ 染め工程の最初に生地に下絵を描くために縫い合わせるのは「仮絵羽縫い」でした。

前の裾模様。背の方まで豪華に蘭を咲かせました。

着用した時に一番気になる上前の左衿から胸、左袖。

衿の中央から背中心を内側(

生地の裏側)から見ています。

背中心の縫い目を境に模様が絵羽になっていること(模様がつながっている)と、模様の色が裏側からもハッキリ見えている事ご注目を。

色の濃さは表側と変わりありません。

これは手作業で染料を塗って染めた

手描友禅の証しです。

絹が蒸気で整うことに関連して。

帯締めの房が乱れていると着物姿が冴えません。手軽に直すには、ヤカンの口から吹く蒸気に当てながら房を串けずると真っすぐに戻ります。やけどしませんように(^^;)

東京手描友禅の道具・作業 | 12:01 AM

| comments (x) | trackback (x)

2023,06,06, Tuesday

手描き友禅染めの仕上げ、金彩

訪問着の染めの作業が終わると生地はこんな感じです。

糸目糊を洗い落とし

糸目糊を洗い落としてもらいますと糊の色が無くなり、生地の

糊の跡が糸の目のような

白い線に変わることで、模様自体をとても柔らかい印象になります。良く言えばふんわりと、悪く言えばちょっとボンヤリした感じになります。

ここに顔料や金色を加えることで模様にアクセントを与え、着用した時により綺麗に見えるようにする工夫です。東京手描き友禅の場合は、花弁を金線で縁取ったり、花芯部分を鮮やかな色合いの顔料で描いて立体感を出したりすることが多いようです。

金彩作業中の机。

豆絞り模様の手拭が写っています。もう染め上がっている着物生地ですからなるべくカバーしておくのです。机の上には金粉や顔料、刷毛などがあります。

染めの色挿しの時と同様、

絵羽模様の流れが不自然にならないよう縫い目になるところの左右がつながるように注意しながらです。

金彩が入った状態。

生地の両端、耳があたるところが

直線ではなく一部少し出っ張りがあるのでご注目を。これは染めの時の

伸子針(しんしばり)

の跡なのです。染め作業直後はもっと出ていますが、水もと、湯のしをしてほぼ真っすぐに戻っているものの、よく見ると少し残っているのです。

これは伸子針を使った証拠、つまり

手仕事で染めた証明なのです。亡き師匠は「伸子針の跡は手描き友禅染の勲章」と言ったことがあります。

出来上りです。

衣桁に掛けて全体を確認。金彩、顔料などに使った

水分のため生地が歪んでいます。これを湯のしで直してもらいます。

今後、この

湯のし作業の様子もご紹介したいと思います。

ぼかし屋の染め風景 | 11:40 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,05,18, Thursday

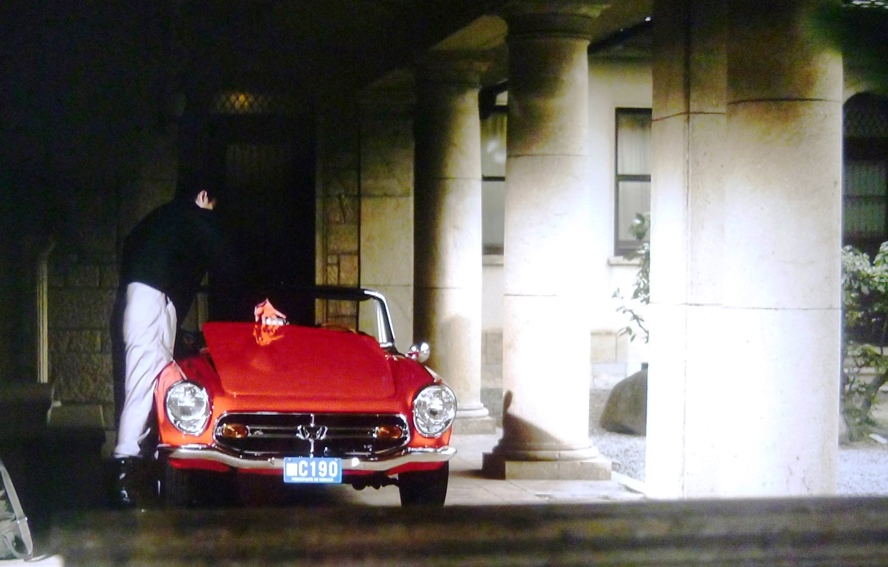

赤いスポーツ車

素敵な赤!

実は先日5月7日まで放送されていた

NHK BSのドラマ「グレースの履歴」の放送画面を写したものです。

おとぎ話的なストーリーが魅力的でした。それ以上に

映像がとてもとても美しく、紹介したいと思います。勝手に紹介、なのですが(^^;)

紹介したい一番のポイントは

赤の美しさと配置です。

画面の中の赤色。赤は強い色ですが、ストーリー自体はセピア色やワビサビのグレーな世界。その中に赤い車を馴染ませるように

要所に赤色が置いてあるのです。

NHKの放送ですが車名(社名)は明らか。

車は

HondaのF800というスポーツカーであることが重要な意味を持っています。

四輪車メーカーとして創成期の作品だそうです。

街から街へ巡るストーリー。途中の風景も撮影の苦労が偲ばれます。彼岸花はどこでも咲いているわけではないですから。

フロントガラス一杯の夕焼けは見事でした。

主人公が縁あって訪問した仁科オートサイクル。二輪車の修理工場。

大看板は赤です。焦げ茶色の背景によく合っていますね。

壁面の窓ガラスに車の赤が写っていますよ。

その親父さんと車を前に語らう場面。

渋カッコイイ親父役、宇崎竜童さんの

足元をご覧ください。

真っ赤な靴下。こういうことは演出家が手配するのか俳優さんのアイデアなのか…知りたいところです。親父さんは別の画面(靴下が写らない)では作業服から覗く襟巻が赤でしたよ。

修理工の親父さんの

若かりし頃の思い出場面。昔この車を修理したことがあったのでした。

石造りの背景に赤い車。覗き込む若者。

彼の

工具入れはもちろん赤。

テレビ画面を素人カメラで写しているので限界を感じます。放送では

もっと陰影が美しかったので残念です。

再放送があると期待しております。

このスポーツカーは栃木県茂木市にあるHondaのコレクションホールで見ることが出来ます。Hondaのテーマパークの中にあり、二輪、四輪の往年の名車やF1カー、最新型まで展示されています。

モビリティリゾートもてぎ で検索

東京手描き友禅 模様のお話 | 07:02 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,27, Thursday

糸目糊落とし

before,after

☆before☆

手描き友禅の誂え染めでは色挿しの作業が終わると色の調子を確認するために

模様伸子を外してから

生地を並べて全体の様子を見ます。

前 左胸側の、

衿、身頃、袖を並べたところ。

色の調子を見るとは、色の濃淡が全体で見た時に不自然でないか、流れが出ているかです。

裾模様を並べたところ。

白生地を仮絵羽仕立てしてから下絵を描き、解いて染め作業をする

手描き友禅染め。染めが終わったばかりの状態はこんな感じです。黒っぽく糸目糊が残っているだけでなく、

伸子針(しんしばり)

の跡でナミナミに歪んでいるのです。

生地に

ご苦労様と言いたくなります。

これから整理屋さん(丸京さん)へ生地を送る準備をしました。

当て布など不要な部分を解き、元の生地の状態に縫い戻します。

巻き戻すと、

生地の裏が見えています。

手で色挿ししたことがよく分かる色合いをしています。つまり

表と同じ染料がじっくりと裏まで浸みわたっています。

以前にも紹介した生地の

剥ぎ合せ専用のミシンが写っております。

生地が巻きの状態に戻ったので、いよいよ丸京染色さんへ行ってらっしゃい!です。

☆after☆

さて丸京さんから戻ったところ。

蒸して色を定着させ余分な糊を落とし水洗いして湯のし(生地の整地)をしてもらった絹地が戻りました。

裾模様を並べました。

左右両方の衽(おくみ)部分は縫い合わせたまま。生地の終わりに当て布が付いたまま。手描き友禅の作業風景の紹介ですから、いかにも途中という状況をそのまま写しました。

上前の衿、身頃、袖のつながり。着用すると一番目立つ部分です。

糸目糊が落ちて白い線が浮き上がり、生地の歪みも取れて

生地がまっすぐに。光沢も取り戻しましたよ。

右袖の後ろ側。

次回は仕上げ作業です。

ぼかし屋の染め風景 | 10:19 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,17, Monday

「本日は晴天なり」だったので染物屋でなくとも着物を着る、扱うなら必ず使う物のお手入れをしました。

ベランダに干しているのは

畳紙(たとうし)です。

着物を着る時や、畳む時に床に広げ、その上で着物を扱い汚れ防止に使う分厚い和紙のシートです。和紙なので湿気を吸ってくれる効果もあり、昔は着物を包むのにも使ったそうです。

辞書を引くと、

畳紙、たとうがみ、とも読む、懐紙と同義。ふところがみとも。または厚い和紙に渋、漆などを塗って強化し折り目をつけた紙。結髪や着物を包むのに使う。(要旨)

とありました。

ぼかし屋でも必須アイテムで、反物を広げる時にも使ったりします。虫干しではないですが、天気のよい時に時々お日様に当て、埃払いします。

すると干した布団と同じく厚い和紙がサラッと乾いてふっくらするのです。折りたたんでもふっくら感がでるところも布団と同じ。

気持ち良いですね。(*^^)v

東京手描友禅の道具・作業 | 12:16 AM

| comments (x) | trackback (x)

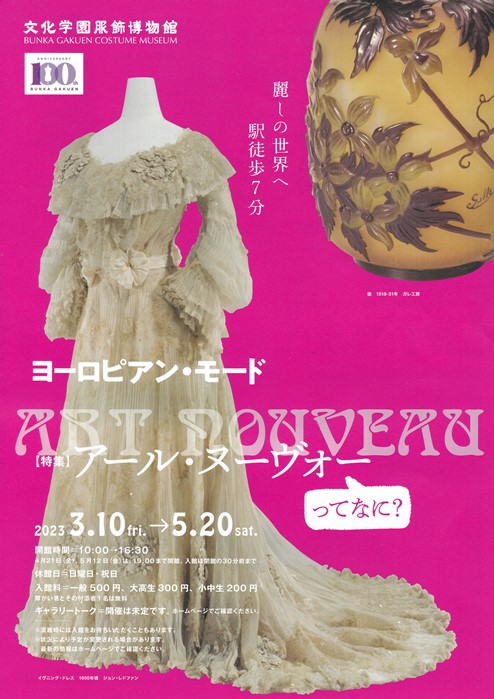

2023,04,12, Wednesday

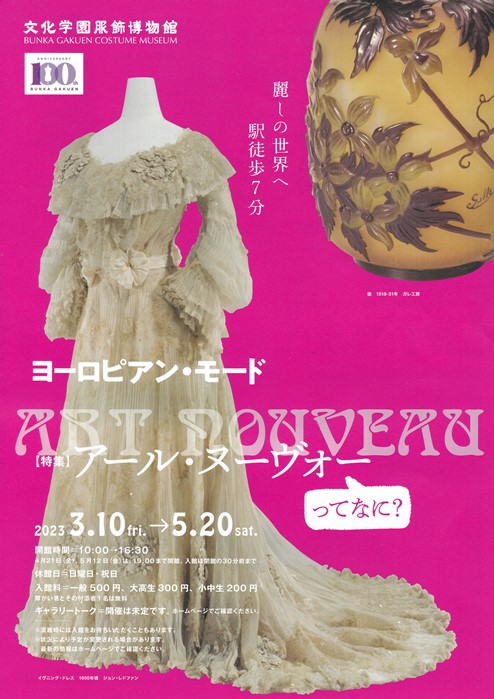

今回は見た展覧会のルポではなく、お勧め展覧会の情報です。

見ることが出来たら、後日ルポしたいと思います。

(画像は展覧会チラシとNHK Eテレのアートシーンより)

① ヨーロピアン・モード展

特集 アールヌーボーってなに?

文化学園服飾博物館(新宿駅南口)にて。5月20日まで。

https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/

当ブログ「きものブログ」は着る物ブログなので、ぼかし屋としては絶対に見に行きたい展示です。

日本でまだドレスに縁がなかったロココ時代の、つまり

まだ江戸時代のヨーロッパの服飾が見られて、新しくはクリスチャンディオールまで展示されているようです。

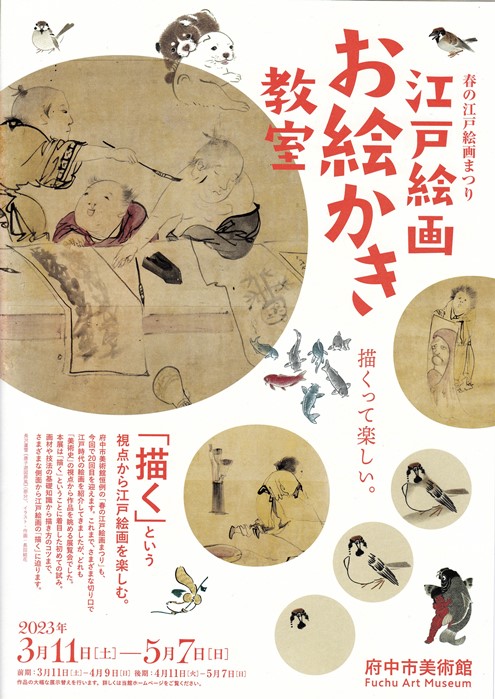

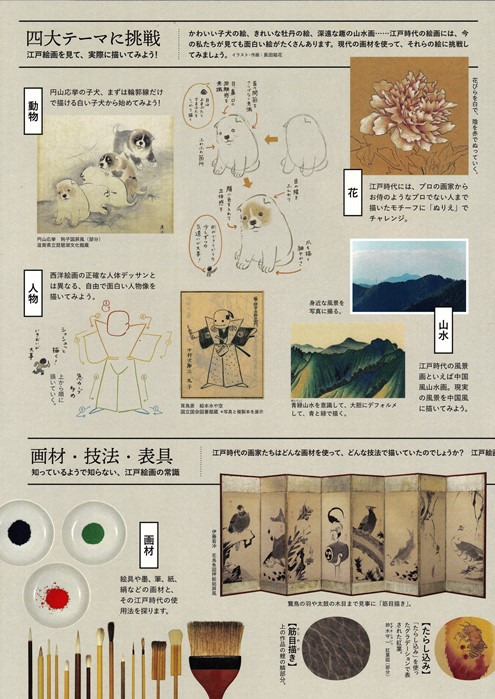

② 「江戸絵画お絵かき教室」展

描くという視点から江戸絵画を楽しむ。

府中市美術館 (東京都府中市)

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/index.html

江戸の画家たちが

どんな技法で、道具で、材料で絵を描いていたのかを紹介する珍しい切り口の展覧会。面白そうです!

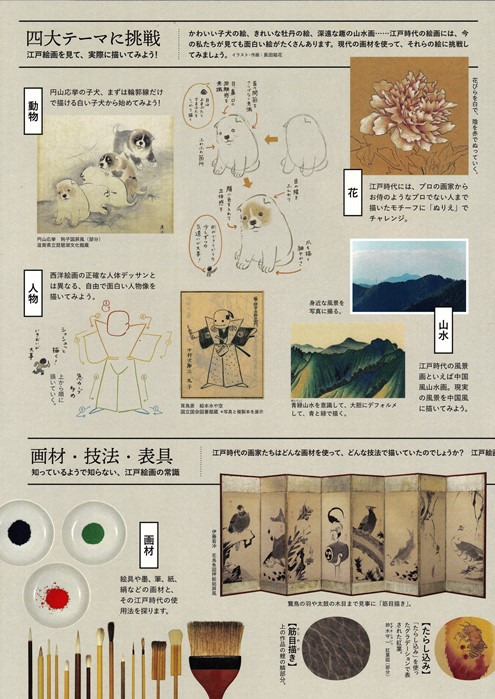

琳派の画家たちが多用していた「垂らし込み」や、伊藤若冲の技法として有名な「筋目描き」「裏彩色」などを、どのような手順なのか、分かりやすく教えてくれる展示のようです。

伊藤若冲 「雨竜図」

筋目描き→墨で描いた時に、墨の成分より先に

紙に水分が走る性質を利用した描き方。水分が輪浸みのようになる感じ。お習字で経験ありませんか。

NHKのEテレ、アートシーンでも紹介されていました。

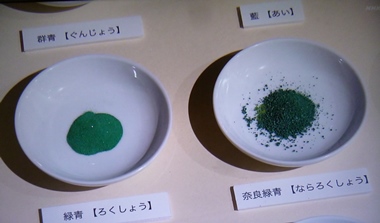

絵具で使う顔料や膠(ニカワ)

すべて自然界にある金属や石、貝などが原料

下から2段目、左から2個目の「べんがら」は鉄粉で防腐効果があり、木材の塗装によく使われたものです。京都祇園の「べんがら格子」が有名です。

緑青といっても種類があるのですね。

材料の違いはもちろん、砕く細かさが違っても違う色になるとか。

日本画の経験がない者としては勉強になります。

どのように筆を運んだら、このように描けるのか分かるような展示だそうですよ。

お知らせ | 10:48 PM

| comments (x) | trackback (x)