2024,12,25, Wednesday

総柄の帯地の染めの紹介、前回はまだ10月でした。

パソコンが不調となり急遽買い替えまして、機械音痴ながら家族の手助けを得て何とかデータを移転した新パソコンを使えるようになりました。

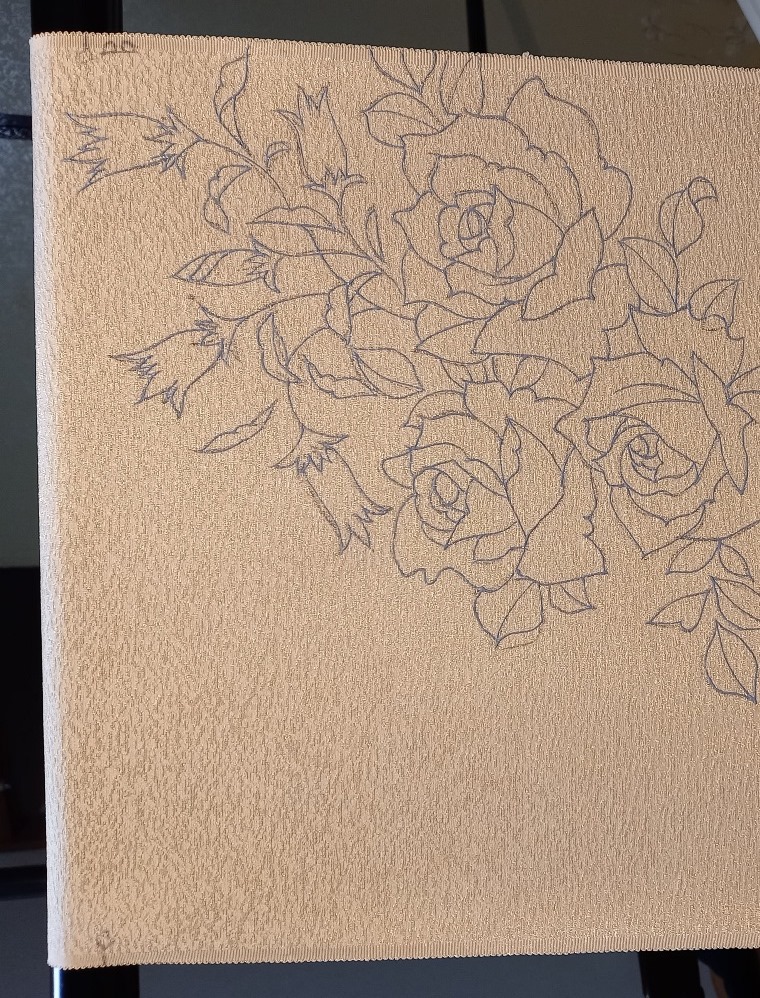

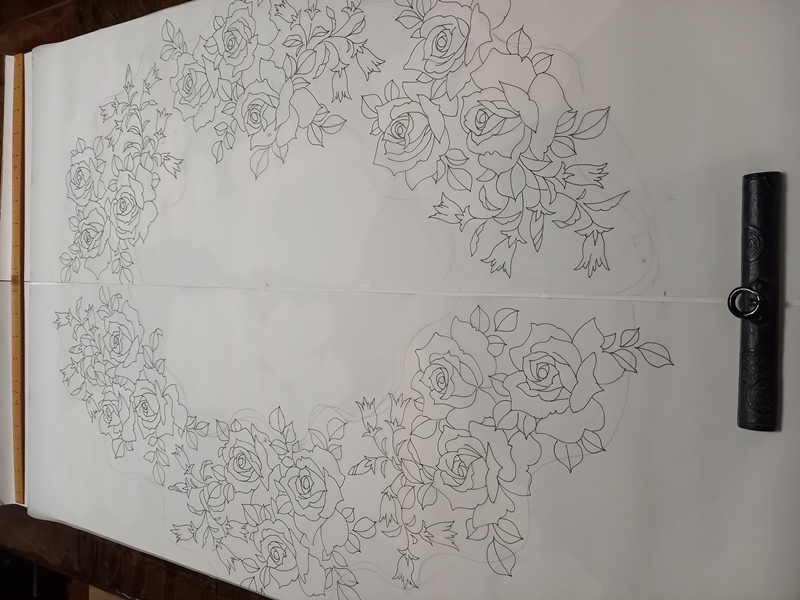

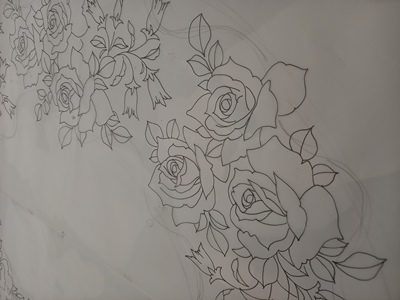

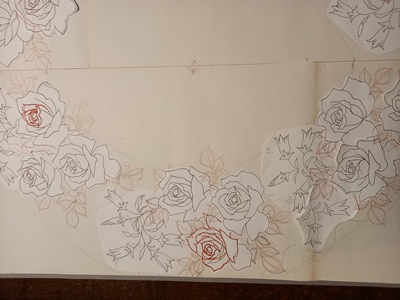

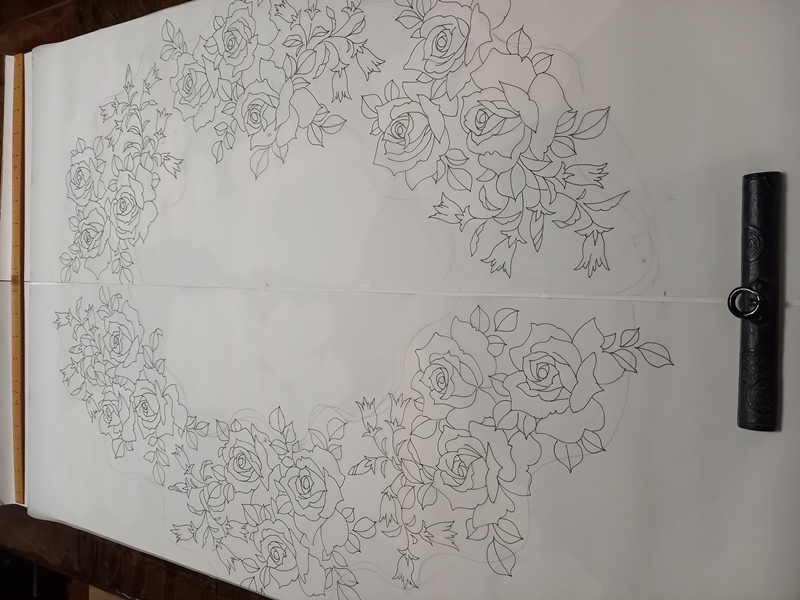

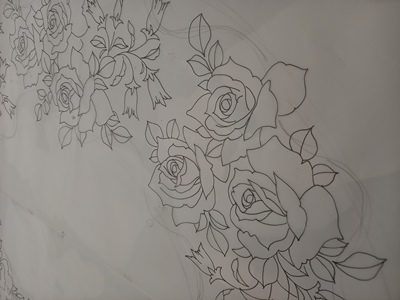

やっとたどり着いた次の工程は

下絵を生地に写し取り、糸目糊置きへ進むこと。

友禅染用のトレース台

友禅染用のトレース台を使っています。枠だけのテーブルの上を透明なアクリル板で覆ったものです。

実はこのトレース台は友禅の材料屋さんから買った後、

DIYでカスタマイズしたものです。2022年12/18、12/22のブログで紹介しております。

上を覆うのは昔は当然のようにガラス板でしたが、今は

上質のアクリル板が小売りされていて手に入りやすく(モノタロウでネット購入)、ガラスより軽くて持ち運びも楽、助かります。

下から照らす

電灯も今はLED。白熱灯のような過熱の心配がないので安心です。

下書きに使う青い染料は後から過熱や水洗いで落ちてしまうものです。今回は紙青花ではなく

新花を使いました。

下絵付けが済んだら次は糸目糊です。ゴム糸目糊を使って下絵をなぞっていきます。

筒の先端の口金の穴から

細く糸状に糊を絞り出して模様にしていくわけです。

出来上がりました。

次は地染めへ進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 11:17 PM

| comments (x) | trackback (x)

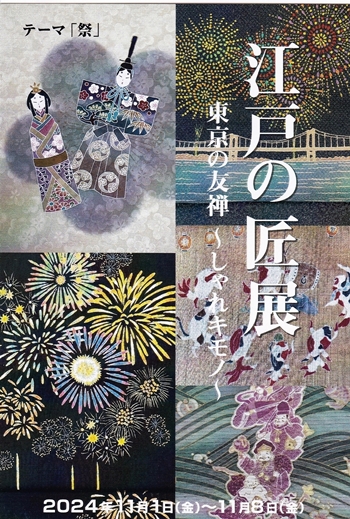

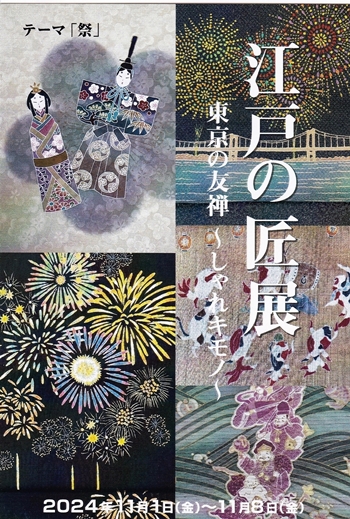

2024,10,15, Tuesday

友禅の着物、帯、小物展示のお知らせ

東京都工芸染色協同組合の有志にて展示を行います。

新宿副都心あたりにご用の節はお立ち寄りください。

主に組合の先輩方の染め帯の出品ですが、ぼかし屋も訪問着1点で参加いたします。

お問い合わせはぼかし屋友禅の℡、またはお問い合わせ票を送信して下さい。

お知らせ | 10:36 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,09,30, Monday

総柄の帯地の制作1

帯には大きく分けて

織り帯と染め帯があります。有名な西陣織や博多織の帯は「織り帯」

染め帯は友禅染や紅型などの型染で模様を※後染めした帯をいいます。

※

後染め→ 白糸で織った後、白生地に彩色して模様をつける染め。

先染め→ 糸を先に染めてから織って模様を織り出すので生地になった時には色も模様もついていること。

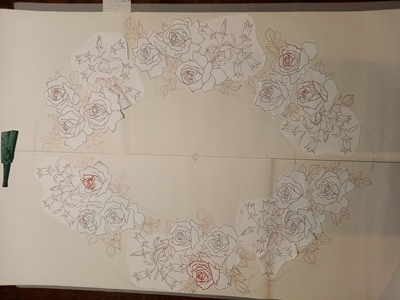

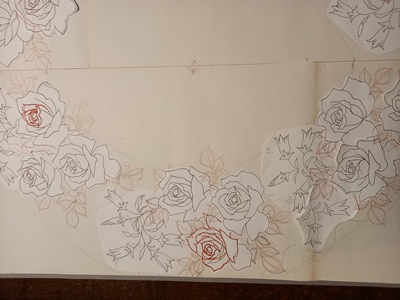

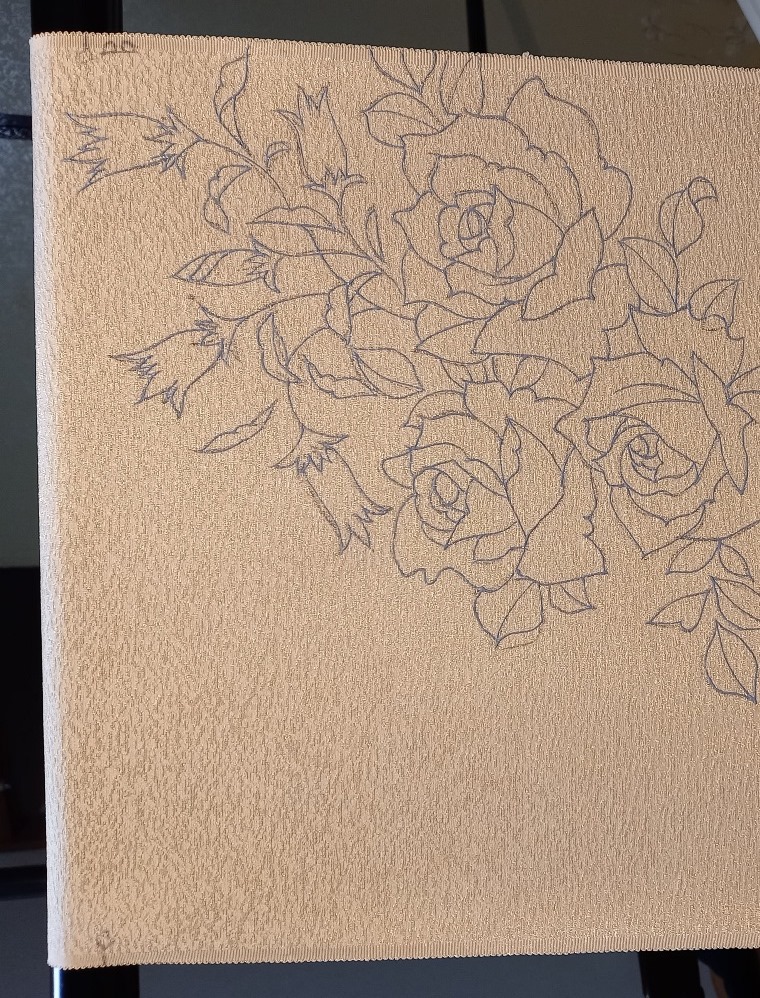

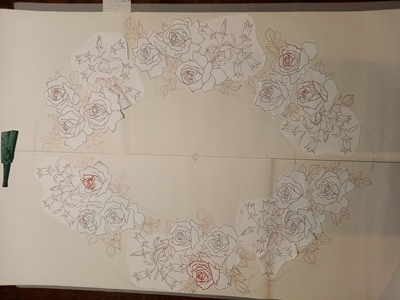

今回は

手描き友禅で後染めする帯地制作風景の紹介です。

模様は総柄とします。お太鼓部分や前にだけ模様付け(名古屋帯)するのではなく、生地全体に模様を広げて

変わり結びもできるようにした帯地になります。

まず模様の図案。バラとカンパニュラを組み合わせて流れを作って 模様の混み具合や花と葉の形を描き直しながら調整。

図案が完成。丸くリースのようになっていますが、実際には細長い帯地に

半円をずらせて描きます。

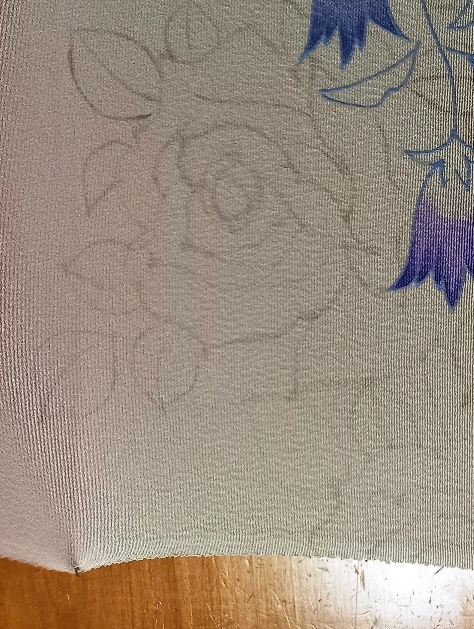

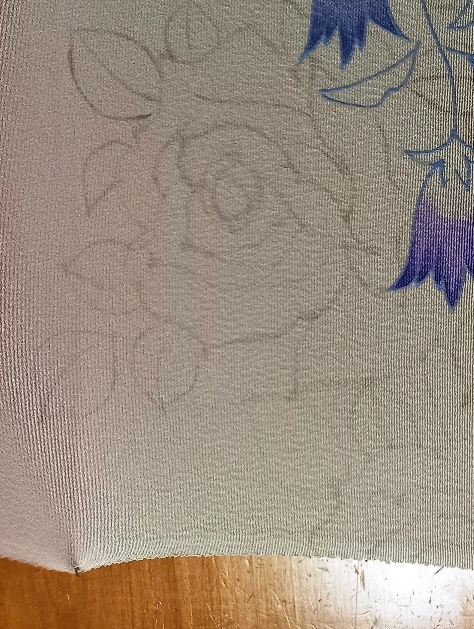

使う生地はこちら。

金通しの生地

金通しの生地です。絹糸に金糸を混ぜて織り、生地に金色の光沢を持たせた生地です。豪華な雰囲気になります。

この生地に図案を写しとって染め作業へ進むわけです。続きは次回に。

ぼかし屋の染め風景 | 11:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,09,08, Sunday

無線友禅のお試し

今回はあまり経験のない染め方を試し染めしてみました。

伝統工芸品としての友禅染には二種類あります。

手描き友禅と型友禅です。そのうち手描き友禅はこのブログでお馴染み、ぼかし屋が行っている技法。

糸目友禅ともいい、模様を糊で線描きして防染した生地に染料を筆や刷毛を使って染め、模様を描き出します。

こんな感じです↓

↑糸目糊で防染した跡が白い糸のように線で残るので「糸目友禅」

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、手描き友禅に含まれる技法の中に「

無線友禅」があります。糸目糊による糊防染をせずに、生地にまったくフリーハンドで絵を描くように筆で模様を描くのです。

ぼかし屋では無線友禅はごく例外的に模様の一部に、例えば葉っぱなど、添える事があるものの、ほとんど未経験でした。

次回作では糸目友禅の重要脇役として併用し、初めて花も描く事になったので実験しているところなのです。

(写真が歪み、渦も出ています。生地の縮緬はデジカメと相性が悪く渦がでやすいのでご容赦下さい。縮緬表面の細かい粒粒したシボがデジタルの読み取りを邪魔するらしいです)

まず試作生地に下絵を描きました。

ふんわり感を出すために生地は濡れた状態で描きますので、水分で消えないタイプの下描き染料(新花と呼びます)を使いました。

さてさて、どうかな~

ピンクのバラを無線友禅で描きましたが、糸目友禅と違う

ボンヤリ感は出たと思います。

下絵の新花は筆描きの間、水分では消えず、染めた後の加熱で消えることも確かめました。

無線友禅はボンヤリ、フンワリだけでなく境目をクッキリさせて多色を重ねることも出来ます。ついでに余白でやってみました。

クッキリした桜が重なりあってます。無線友禅ですと、この重なり部分を糸目が邪魔しないので色の重なりが自然に見えます。

まず次回の図案ではこのフンワリの方で行きたいと思います。

予定はバラではないのですが、試作でバラが出来れば他の花は何でもOKなはずなのです。

バラは一番難しいですから。

ぼかし屋の染め風景 | 12:40 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,07,31, Wednesday

寅ちゃんの振袖

放送中のNHK朝の

連続ドラマ「寅に翼」が人気ですね。ぼかし屋も録画までして見逃さないようにしております。

今は司法の判事として活躍中ですが、ドラマ開始間もない時期の放送から主人公の兄の結婚披露宴に登場した礼装の着物姿についてのお話です。

この時代の着物の話をするには欠かせない経済的背景をお先に案内しますと…

寅ちゃんは父が銀行員。子供を女学校に行かせ、振袖を誂えてレストランでお見合いをさせ、お屋敷ではないものの塀を巡らせた戸建ての家に住み、女中さんはいませんが、テーブルと椅子で一家揃って食事をするくらいの裕福な暮らしです。

朝ドラの先輩、

「おしん」と寅ちゃんは同世代であることを思えば、ずいぶん恵まれた育ちだったと言えますね。

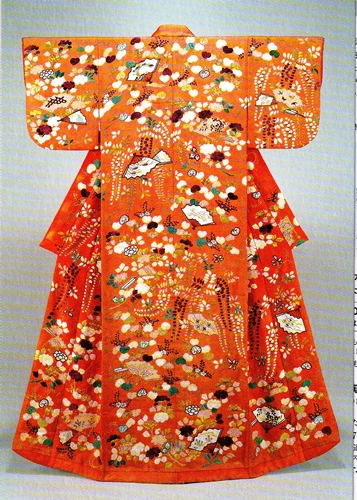

立派なホールでの披露宴。

朱色の振袖姿が寅ちゃん。新郎の妹、

未婚女性として振袖姿。

現在は花嫁花婿の母親だけ黒留袖ですが、かつては列席する既婚女性は

留袖か五つ紋付きの色無地でした。寅ちゃんの左側に二人、黒羽織の女性が見えますよ。写っていませんが、紋付きの黒羽織の下に紋付きの色無地を着ているはずです。色無地の五つ紋付きは現代でも格式としては第一礼装なのですが…おめでたい席で見かけることはなくなりました。今となっては地味過ぎるのですね。不祝儀の席ではまだお見掛けします。

同じ黒留袖でもかつては

年齢によって柄行きが違いました。

同じ場面に写っていた中高年女性向けの柄付けです。

裾の方に少しだけ模様があったり、

前の端、衽側にだけ模様があったりしました。

「裾立ち上がり1尺の柄付けで」と注文されると、模様は裾から1尺の高さに止めるという意味だったと聞いた事があります。今ではあり得ない注文ですね。今は年齢に関係なく裾から2尺位に模様の一番高い所がきます。華やかな方がいいですもんね(*’▽’)

さて勝手にお借りしたテレビ画像を使わせていただきまして、

寅ちゃんの振袖も五つ紋付き

寅ちゃんの振袖も五つ紋付きですよ!胸の紋をよけるように柄付けされています。

一つ紋は背中心に、

三つ紋ですと両腕後ろ側にも、

五つ紋ですと前側、両胸にも家紋が付いています。

振袖から紋が消えたのは戦後、着物需要が増え

型染の友禅が量産されるようになるにつれてのことでした。

披露宴でお酌して回る寅ちゃんの後ろ姿。

背中心に紋が見えますね。

ちなみに

帯の結びは「立て矢」振袖の時にとても人気のあった結び方で花嫁さんの帯結びでもありました。今あまり見かけないのは結ぶのが難しいからかもしれません。

横から見た寅ちゃん。

袖の長さにご注目を。短めですね。おそらく2尺5寸かと思います。

今の振袖は3尺(大振袖)が普通ですが、かつては2尺や2尺5寸といった中振袖が一般的で、好みや体型に合わせて袖丈は色々選べたのです。その方がよかったなと個人的には思います。やはり量産体制の中で消えてしまった選択肢なのでしょう。

ドラマの寅ちゃんの振袖姿は時代の着物ファッションをよく写していると思いますが、一点だけヘアスタイルはちょっと不満です。成人女性が前髪を額で切りそろえることは当時まずなかったはず。前も後ろもロングヘアで

束ねるか結うかしていたはずです。

藤島武二の明治時代の作品「櫻の美人」

寅ちゃんの昭和初期もお嬢さんの正装はほぼこんな感じだったはずです。前髪も結い上げでいます。それから帯もご覧下さい。立て矢結びです。

最後に寅ちゃんの画像ではないのですがこちらを。

朝日新聞4月26日掲載から。寅ちゃんの年齢がだいぶ上がってからの1967年、ハワイへ旅立つ集団新婚旅行の一団。

袖の長さが色々

袖の長さが色々なのが見えるでしょうか。

訪問着の長めの袖は1尺5寸くらいでしょうか。こうして見ると華やかな着物の袖を好きな長さに仕立てていたと分かります。振袖と訪問着の境目はない感じです。

それにしても豪華な写真ですね。解説によればJTBと女性週刊誌が企画したハワイ新婚旅行で参加費は5日間で1組25万円。キャリア官僚の初任給の約10倍だったそうです。

よく考えますと、すっかり円安になってしまった今、ハワイへ飛び良いホテル、よい食事を楽しめば新婚さん二人で200万円以上みておく必要がありそうですから、半世紀の間に¥通貨の価値は上がって下がって元に戻ってしまったのですね、悲しい(;一_一)

もう二度と行けないハワイ…なのでした。

着物あれこれ | 11:05 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,06,29, Saturday

紫陽花の季節六月が過ぎゆきます。

ぼかし屋の手描き友禅の作品

ぼかし屋の手描き友禅の作品に描いた

紫陽花です。

雨と紫陽花の表現ですが、もっともっとモヤッと湿った感じ、霧雨、小雨の感じを出したいのですが、なかなか難しいです…(^_^;)

こちらは手持ちのお皿。

鳴海製陶の古いお皿で普段使いして食洗器に入れてしまっている(ゴメンナサイ)にも関わらず今も光沢があって綺麗です。丈夫!

久しぶりに訪れた立教大学の構内から紫陽花ショット。

レンガ色を背にすると何色でも映えますね。

最後はぼかし屋宅からの一枚。

例年になく濃い青紫の大玉が咲きました!

江戸川区の西葛西。古い団地なので緑がたくさん沢山!恵まれております。ディズニーランドと同じく元々は東京湾でした。埋め立てて半世紀近くなりますと木々も大木になるわけです。

季節の便り | 07:31 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,05,22, Wednesday

サントリー美術館「名品ときたま迷品」展より

サントリー美術館で開催中の

「名品ときたま迷品」展で是非ご紹介したい染織品に出会いました。

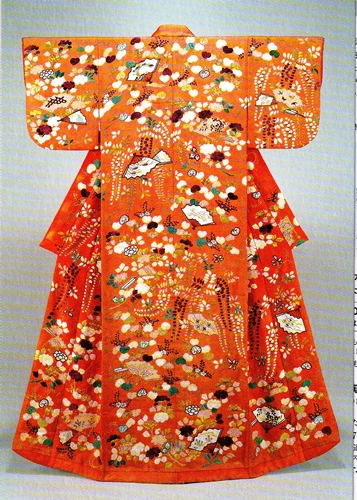

まずは着物の王様である打掛

緋綸子地 葵藤牡丹 扇面模様 打掛 18世紀

長いタイトルですが、要点は→緋色の綸子生地に葵と藤と牡丹を扇模様と共に刺繍で描いた打掛

パッと見ますと良くある江戸時代の打掛ですが、ふと気づきました!模様にまったく繰り返し部分がないのです。

葵の葉のあしらいも藤も牡丹も全体の調和の中で一箇所も

同じ模様を繰り返していません。

でも全体で見ますと落ち着いた総模様の打掛となっていました。

呉服の豪商出身、尾形光琳の

燕子花図屏風が同じ模様のパターンを繰り返して配置してリズム感のある構図を作っているのは有名です。着物の模様は特に繰り返して配置した方が綺麗に見えます、普通は。

でもこの打掛は、端から端まで長めましたが、

みんな違ってそれでいい調和なのでした。

このような打掛は初めて見ました。

18世紀の作という解説でしたから、江戸時代も前期の古い打掛かと思いますが、色も綺麗でした。葵の紋付きと言えるほどたくさんの葵の葉がありますから徳川家ゆかりのお姫様の打掛ですね。

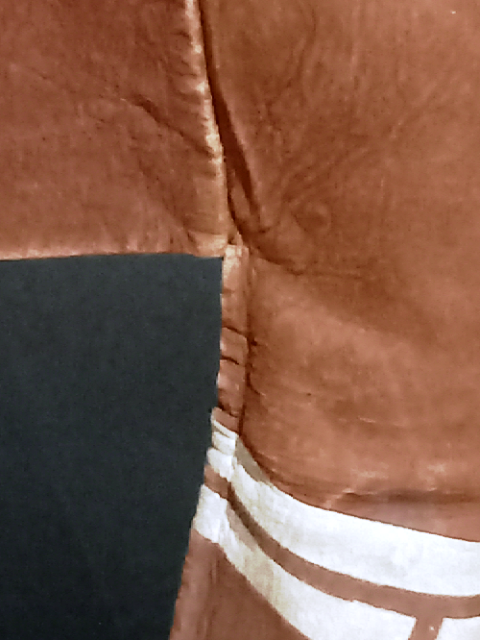

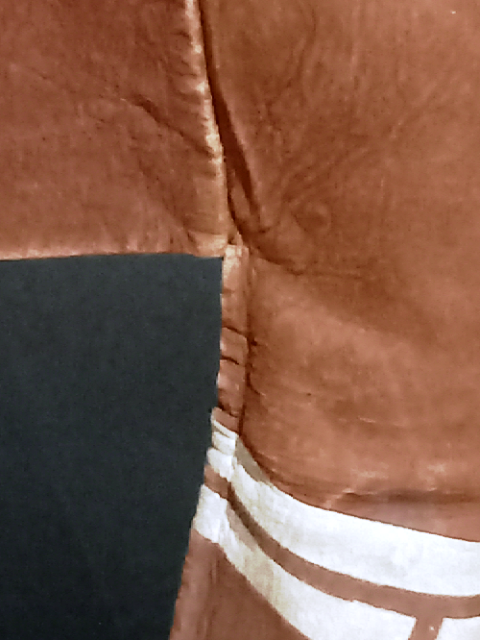

打って変わってこちらは

皮製の羽織、19世紀(江戸末期)の火事装束だそうです。

木綿の染めに見えましたが、よく見ると確かに皮革です。

これなら火の粉の中もくぐり抜けられそうです。

打掛のように当時から高級な貴重品だった物は最初から大切に扱われたので今日までの保存も出来たことと思う一方で、この火事装束のような庶民の物で、当時は珍しくなかった衣装が保存されてきたのを見ると、よくぞ今まで!と褒めてあげたい気がしますね。

代々の持ち主さんが、染や縫製の確かさから「これは保存しておかなくちゃ」と思い継いできたのでしょう。

この展覧会は6月16日まで。

有難いことに

サントリー美術館は所蔵品であれば基本的に撮影可です。

世界水準!(^^)!

展覧会ルポ | 12:26 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,04,21, Sunday

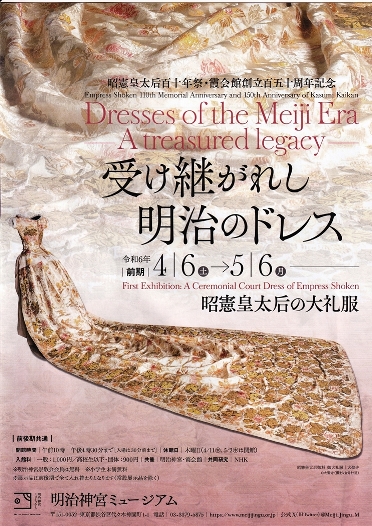

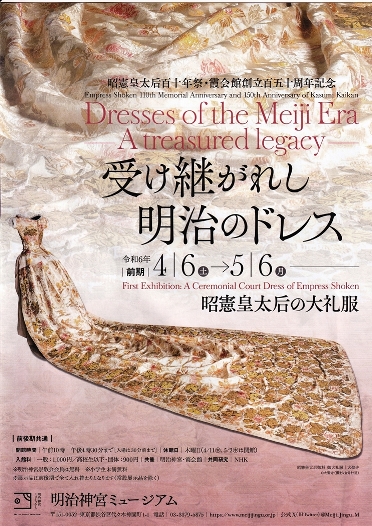

明治天皇の妻、

美子皇后の大礼服(一番正式な儀式用のドレス)が展示されています。

2023年

11/9の当ブログで紹介した大礼服の本物!

明治神宮ギャラリーにて5/6まで

明治神宮ギャラリーにて5/6まで。

テレビ映像で見たイメージより繊細な生地で修復の困難さが偲ばれました。

修復記録によれば、明治維新から数年で、西陣の若い技術者を

技術留学生としてリヨンに送り出し、明治20年代にはこの大礼服を国産するほどの力をつけていたというのですから驚きます。

美子皇后は絹織物産業振興に、従来知られてきた以上に力をつくした方だと最近の研究で分かってきたそうです。

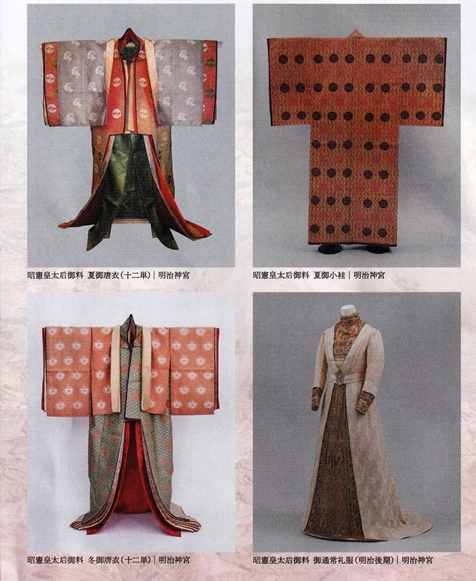

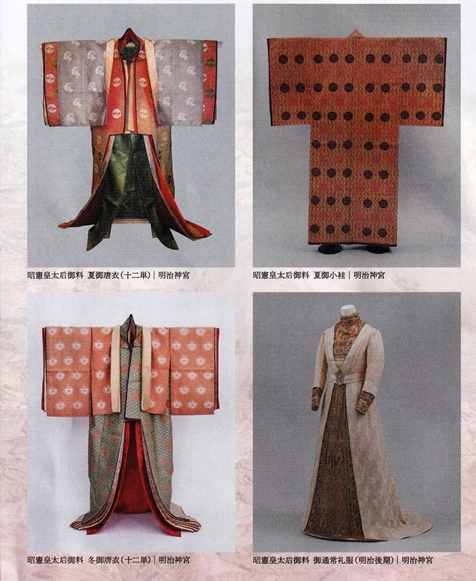

他に十二単や日常のドレスも展示されていました。

十二単の生地はこれまでに見た事もない豪華で緻密な有職文様でした。生地から

浮き上がるくらい立体的に紋様が織り出されているのです。

すべて撮影禁止だったので

展覧会チラシしかお見せできず残念ですが、細かいながら、手織らしく優しい感じがしました。機械編みのセーターより手編みのセーターが優しい感じがするのと同じ意味です。

着物だけでなく服飾に関心のある方は必見です。

これからの季節、明治神宮は菖蒲の見頃を迎えますので、大礼服見学を合わせていかがでしょうか。

展覧会ルポ | 12:44 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,03,28, Thursday

冬枯れの箱根に行ってきました。

木々に葉がなく素通し状態なので、回りを取り巻

く「箱根の山は天下の険」を見渡すことができました。見渡すというより険峻な山々に見下ろされている感じ。

箱根の山々は

遥か昔のカルデラ噴火の跡だそうです、そう思うと…恐ろしい…ですが、

木々の緑のない時期の箱根は迫力あってお勧めです。

千石原で撮影

千石原で撮影

駆け抜ける赤いスポーツカーが枯れススキの間から見えました。慌てて写したわりにはお気に入りとなりました。

観光客の少ない静かな仙石原にエンジン音を響かせて走り去りました。

訪ねたのは

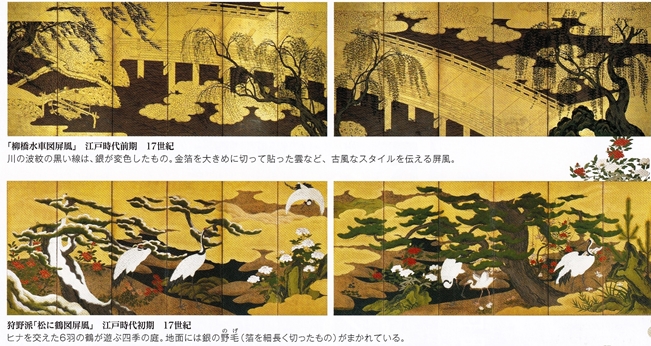

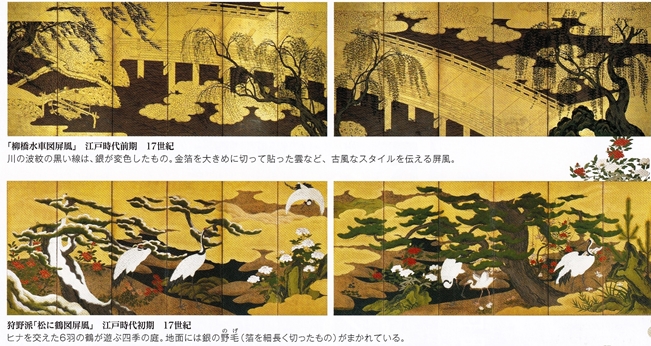

岡田美術館の「金屏風の祭典」

安土桃山期から江戸期の金屏風の所蔵品をまとめて展示するイベントでした。

上→ 長谷川派が得意とした柳橋図

下→ 狩野派得意の松に鶴図

どちらも何度見ても見飽きません。「お師匠さんの手本に沿って一生懸命描いた」と伝わるところもまた好きです。

驚いたのはこちら、

尾形光琳「菊図」

光琳の屏風はどれも有名なので、何かの展覧会、何かの本でほとんど見ていると思っていましたが、こちらは初めてお目にかかりました。

門外不出なのでしょうか。(画像は展覧会チラシから)

リズミカルに菊だけを配置している光琳らしい屏風でした。

金屏風展以外にも岡田美術館の豊富な所蔵品が常設展示されていて、見ごたえありました。特に

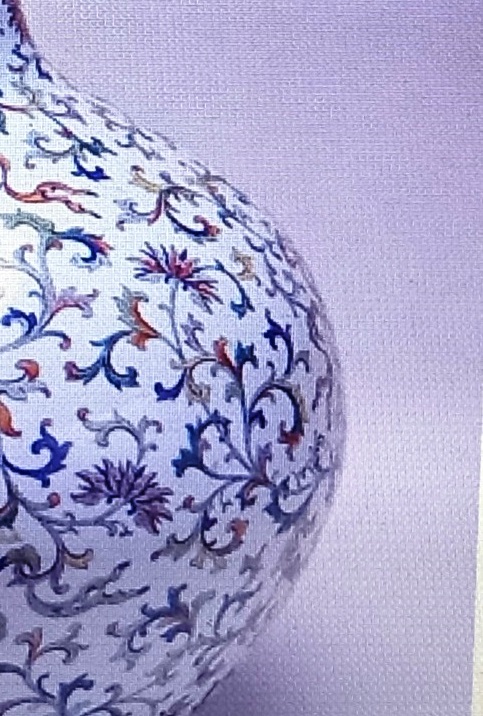

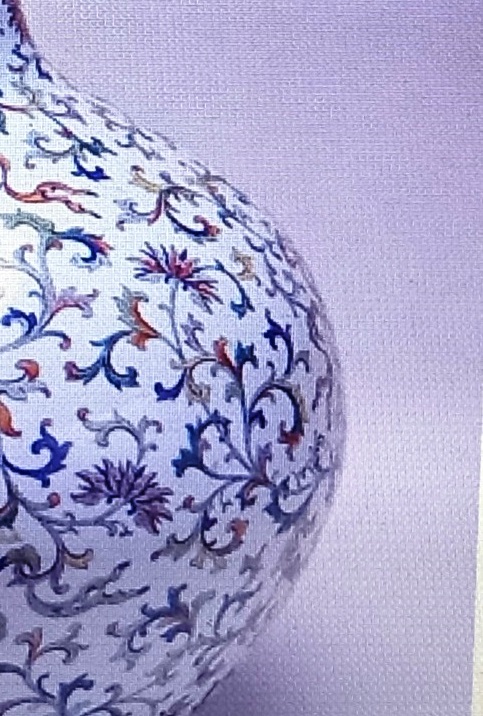

中国の陶磁器。全館撮影禁止だったので紹介できないのですが、

乾隆帝の時期に焼かれた「豆彩」という彩色技法の磁器が美しかった!

白地に細かく紋様を描き込んであり、それを

クッキリ見せるため模様を青で縁取っているのです。

(美術館HP写真から一部お借りしました)

花瓶の白い表面に模様がくっきりと浮きあがって見飽きません。

清朝最盛期ですから逆輸入で日本やヨーロッパの焼物技術の影響を受けているそうです。

金屏風展は6月2日まで。五月下旬に訪ねれば箱根の紫陽花も楽しめます。

(ぜったい混んでます(^^;))

展覧会ルポ | 11:49 PM

| comments (x) | trackback (x)

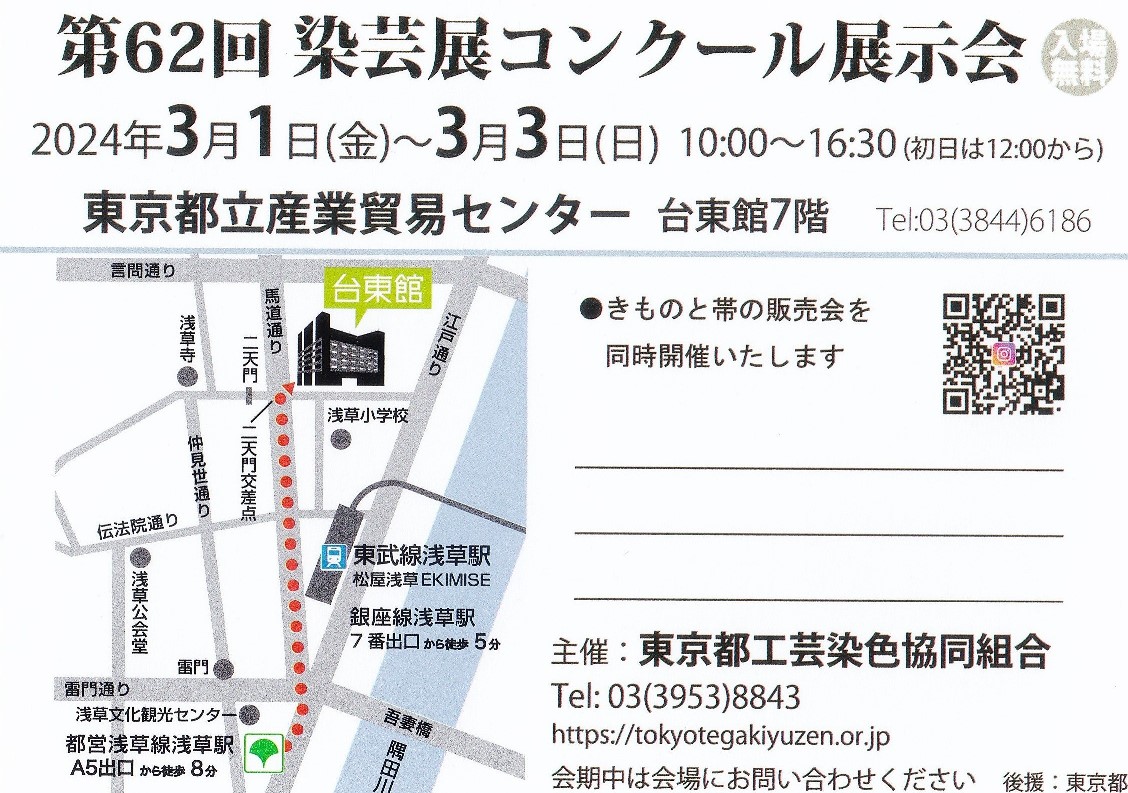

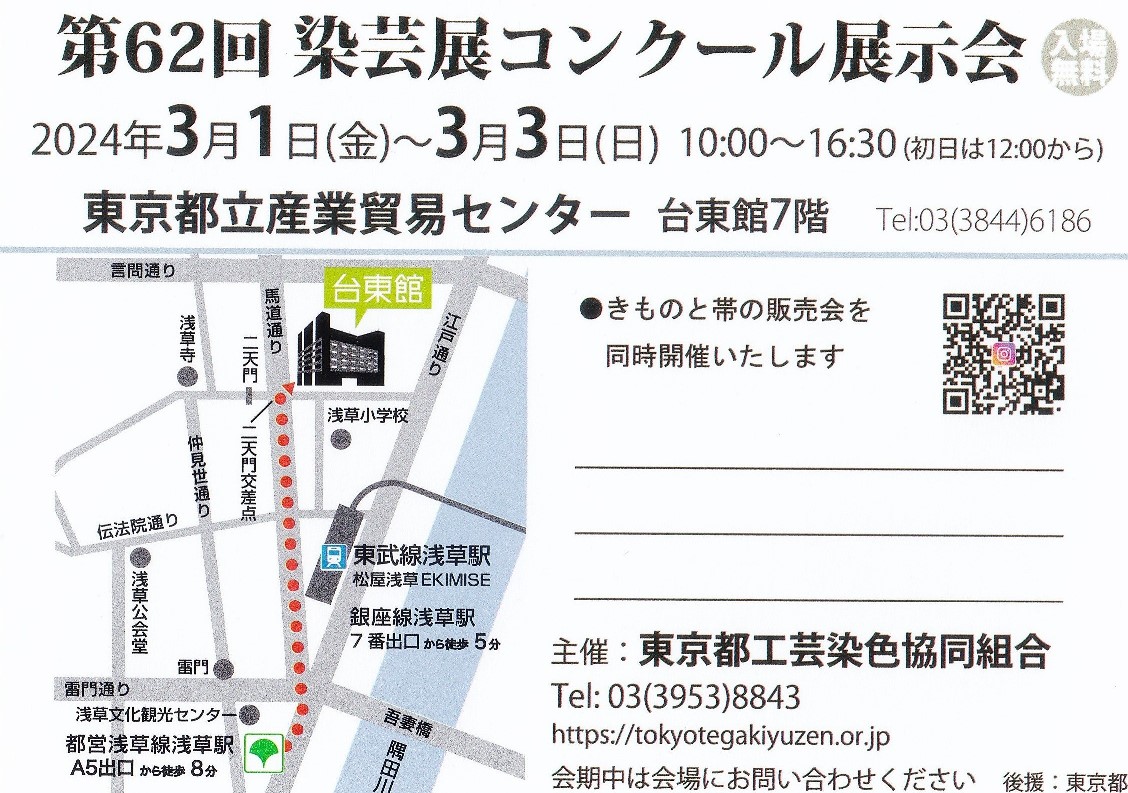

2024,02,23, Friday

東京手描友禅、染芸展のご案内

今年も

東京手描友禅の職人組合主催の

染芸展が3/1~3/3まで開かれます。

毎年「浅草の雷様のお参りのついでにいかがですか」と案内してきましたが、浅草での開催は今年で最後となりました。

来年から上野の

東京都美術館ギャラリーに引っ越します。

手描友禅や型友禅、絞り染め、手刺繍、絹の生地を織るなど伝統産業としての着物業界は、残念ながらここ20年ほどインクジェットプリントによるレンタル事業に押される一方となっております。

コンピューター技術の発達による恩恵はスマホ、ネット情報、映像技術など様々な場面に及び、便利なわけですが…

街角で写真屋さん、印刷屋さんを見かけなくなったように、伝統工芸としての着物産業も縮小の一途とたどっております。

職人組合の所属員も減少し、同じ東京都の施設ながら産業会館で開催する規模を保つことが難しくなり、美術品として生き残りを図る方向となのです。本来はたくさん制作、販売する「産業」なのですが、将来どのようになっていくかは見通せません。

でも!その時、その時でやれる事をやっていこうということです。

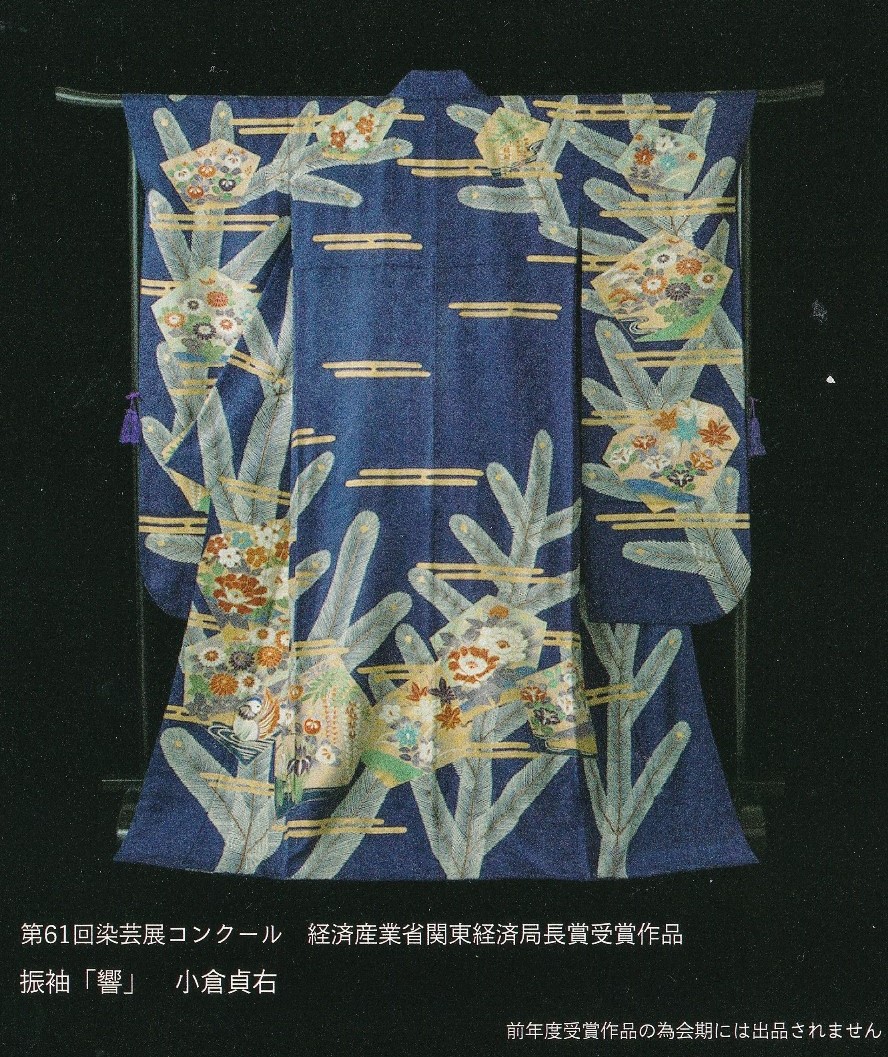

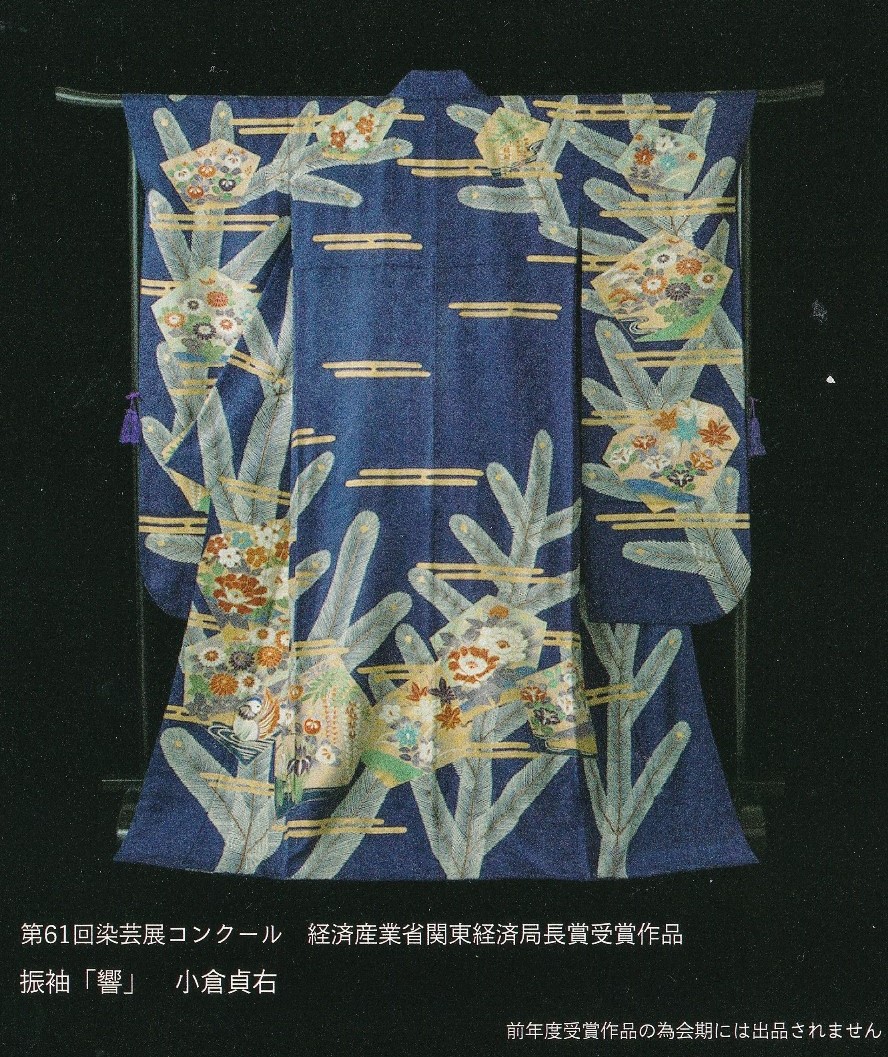

では最後の「

雷様お参りついでにいかがですか」

(案内状掲載の振袖は大先輩である小倉貞右先生の昨年の作品です)

(案内状掲載の振袖は大先輩である小倉貞右先生の昨年の作品です)

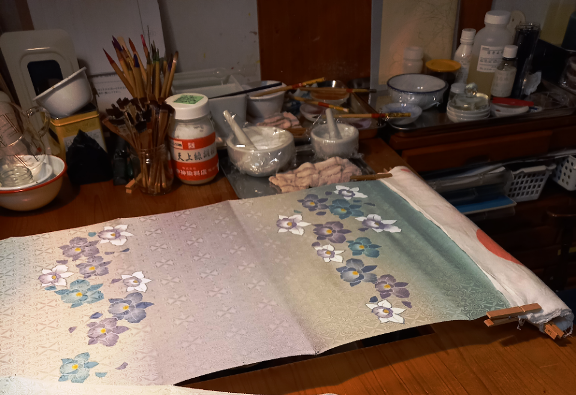

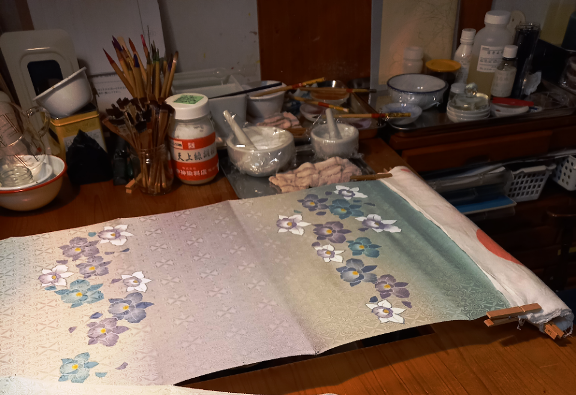

出品作の制作風景から。

色挿し

途中で立て掛けて色調を確認します。

ちょうど衿と衽を剥ぎ合せた部分で、長細く裁ち切った生地を縫い合わせて反物状に戻して染め作業をしているところです。

お知らせ | 06:13 PM

| comments (x) | trackback (x)