2023,12,15, Friday

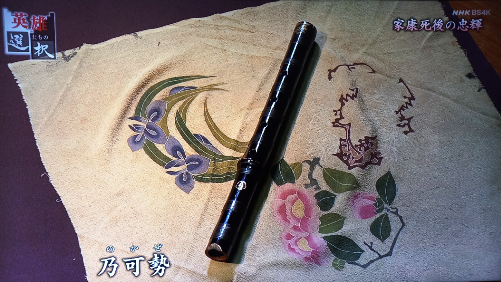

笛を包む手描き友禅の布

前回の徳川家康の絞り染めの羽織の紹介に続き、今回も家康に関連して、友禅染の布の紹介です。

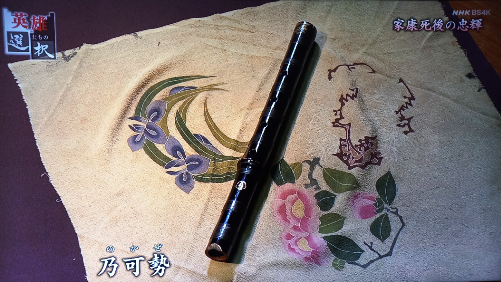

NHKの番組「英雄たちの選択」で

家康が息子に形見として遺した著名な笛が取り上げられていました

。「乃可勢」(のかぜ)と呼ばれる笛で、信長、秀吉から家康の所有となった名笛だそうです。

(画像は放送からお借りしています)

家康には多くも息子がいましたが、二代将軍を継いだ秀忠からみて、歳の近い弟であった六男、忠輝は、将軍職の長子相続制を確立させるために犠牲となり20代のうちに蟄居の身となり、

諏訪市の貞松院で人生を過ごした人です。

笛は家康の死後に形見として生母を通じて忠輝に遺され、今も貞松院で保管されているそうです。

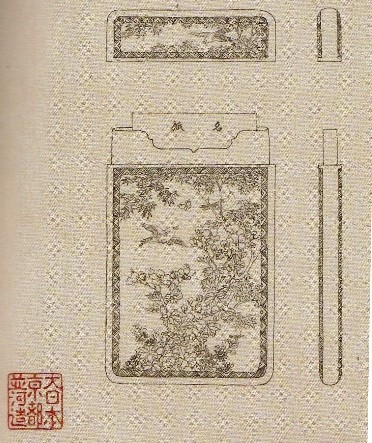

画像は番組で紹介されたその笛ですが、

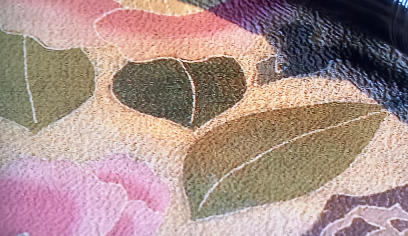

ご覧いただきたいのは笛よりも!それを包む布!

本格的な

手描き友禅で花丸の模様が染められています。

古く黄ばみ、かなり退色もしているようですが、美しい完璧なる手描き友禅染めです。まるでお手本。

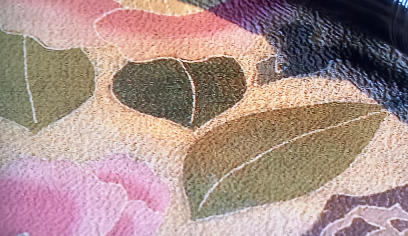

米粉、糠粉で作った

真糊を筒描きして防染し、その

跡が白い糸目のように見えています。(

糸目友禅とも呼ばれます)

化学染料の色だと思いますので、江戸時代後期以降から昭和期の友禅だと思います。縮緬の生地に花丸模様、花にぼかしで彩色。

糸目の外側に少々

染料が浸み出ている所が

手描きの味わいでとても良いです!(^^)!

本来はこのようにはみ出しや浸み出しがある事が手描きの特長なのですが、今は完全を求められることが多く、少々窮屈です。

機械プリントではないので

「じわっと滲み出た感じ」が良さなのですが。

それをそのままにしているこの友禅染めは、現代のものではなく、手作業の誤差にまだ寛容だった時代の物ですね。新しくとも昭和前期かな、と想像します。

ずっしりと重そうな縮緬の生地。

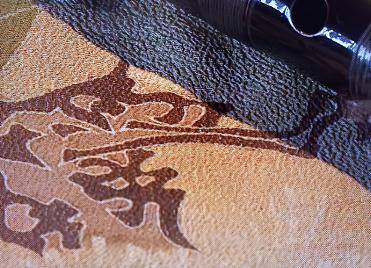

縮緬生地は表面に

シボと呼ばれる凹凸があります。凹凸の大きいと「シボが粗い」とか「鬼シボ」などと呼びます。この生地はかなり

鬼シボ。

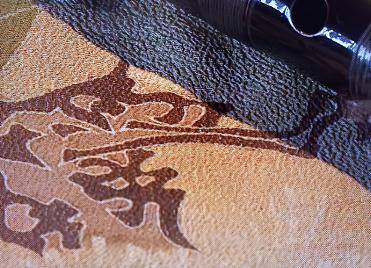

笛の陰になっている部分をご覧ください。粗いシボがよく分かります。

こういう生地は実は、

糸目糊置きがやりにくい!筒から線描きした糊が粗いシボのためにめくれて途切れやすいのです。し~っかり生地に食い込むように生地に糊を落とし込む必要がありまして…。ですからこの生地をアップで拝見すると「

上手な糸目糊だな~」と尊敬せずにはいられません。

最近は華やかな地紋を織り出した生地が主流で、鬼シボ縮緬で着物を染めることは、まず無くなりました。助かりますが、「それでは訓練にならないよ」とこの生地に言われそう!!!

いつ、だれが、この布で笛を包んだのでしょうね。

諏訪市貞松院で検索しますと、ホームページの寺宝の項目でこの生地、笛をご覧になれます。残念ながら包み布については特に説明がありませんでした。

名笛や刀など宝物の保存には高価な織物が使われることが多いはずですが、

この笛は友禅染の縮緬で柔らかく包まれていたのですね。

政治面でも家康に貢献した側室だった生母、阿茶の局の庇護もあったことでしょう。忠輝公は蟄居先の貞松院で安定して暮らし92歳まで長生きしたそうです。江戸時代としては大変な高齢。世俗と距離をおいたのがよかったのかもしれないですね。

笛の名手だったそうです。

東京手描き友禅 模様のお話 | 01:46 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,05,18, Thursday

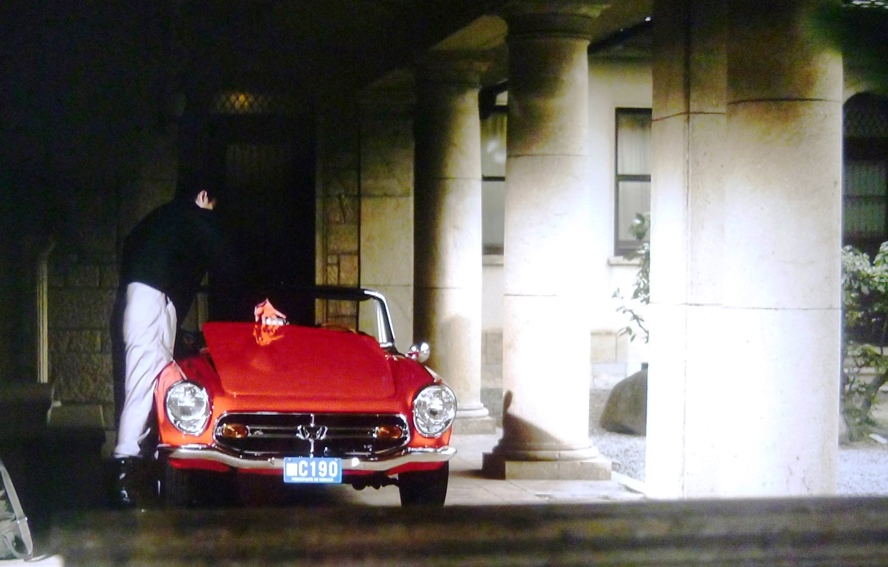

赤いスポーツ車

素敵な赤!

実は先日5月7日まで放送されていた

NHK BSのドラマ「グレースの履歴」の放送画面を写したものです。

おとぎ話的なストーリーが魅力的でした。それ以上に

映像がとてもとても美しく、紹介したいと思います。勝手に紹介、なのですが(^^;)

紹介したい一番のポイントは

赤の美しさと配置です。

画面の中の赤色。赤は強い色ですが、ストーリー自体はセピア色やワビサビのグレーな世界。その中に赤い車を馴染ませるように

要所に赤色が置いてあるのです。

NHKの放送ですが車名(社名)は明らか。

車は

HondaのF800というスポーツカーであることが重要な意味を持っています。

四輪車メーカーとして創成期の作品だそうです。

街から街へ巡るストーリー。途中の風景も撮影の苦労が偲ばれます。彼岸花はどこでも咲いているわけではないですから。

フロントガラス一杯の夕焼けは見事でした。

主人公が縁あって訪問した仁科オートサイクル。二輪車の修理工場。

大看板は赤です。焦げ茶色の背景によく合っていますね。

壁面の窓ガラスに車の赤が写っていますよ。

その親父さんと車を前に語らう場面。

渋カッコイイ親父役、宇崎竜童さんの

足元をご覧ください。

真っ赤な靴下。こういうことは演出家が手配するのか俳優さんのアイデアなのか…知りたいところです。親父さんは別の画面(靴下が写らない)では作業服から覗く襟巻が赤でしたよ。

修理工の親父さんの

若かりし頃の思い出場面。昔この車を修理したことがあったのでした。

石造りの背景に赤い車。覗き込む若者。

彼の

工具入れはもちろん赤。

テレビ画面を素人カメラで写しているので限界を感じます。放送では

もっと陰影が美しかったので残念です。

再放送があると期待しております。

このスポーツカーは栃木県茂木市にあるHondaのコレクションホールで見ることが出来ます。Hondaのテーマパークの中にあり、二輪、四輪の往年の名車やF1カー、最新型まで展示されています。

モビリティリゾートもてぎ で検索

東京手描き友禅 模様のお話 | 07:02 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,05,05, Thursday

東京手描友禅、模様の参考に、友禅染の柄行きに

重い軽いという言い方をする意味は?

振袖の柄行きのお話が前回のブログでした。

全身に均等に模様があるより、模様の多い所と少ない所を作った方が、友禅染の振袖や訪問着は綺麗に見えるというお話でした。

上前の左胸や膝の辺りで模様を多くすると友禅染が綺麗に見えることは

「様式美」となっていて、

礼装の着物をデザインする時の原則のようになっているのでした。

本日はその続きです。

こちらはぼかし屋の訪問着。

全体に紅葉が流れていますが、紅葉の配置は原則通りです。

姉様畳みで

着装した場合の様子を想像しやすくした写真。

下前(右胸)には紅葉はありません。地色も衿を境に左右の胸で違う色(ピンクとベージュ)が向かい合うような配色です。

手描き友禅の誂え染めで柄行きを決める時、模様が多い部分を指して

「柄が重い」といいます。他にも

「この辺の模様を重くしよう」などと言います。

「少し重すぎるから、野暮にならないように軽くした方がいい」とか。

どの辺りに紅葉を多くして、柄を重くするかは本来は自由で決まりがある訳ではないのですが、やはり様式美を意識して友禅模様の

軽重を考えると綺麗に落ち着くのです。

裾模様。

裾模様。褄下の線を境に、写真右側が上前(着た時に前膝辺りにくる部分)左側は下前(上前の下に入り込む部分。歩くと見える)。

やはり模様の重いポイントや地色が左右で重ならないよう

互い違いになっています。

振袖や訪問着といった手描き友禅の着物は、

衣桁に飾れば日本画のように、着ると模様に軽重のある粋さが求められていると考えております。

理想ですね!

柄行きを考えている時に原則に戻って手直ししてスパッとはまると、伝統には勝てないなと思います。

(^^;)

東京手描き友禅 模様のお話 | 05:35 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,09,19, Sunday

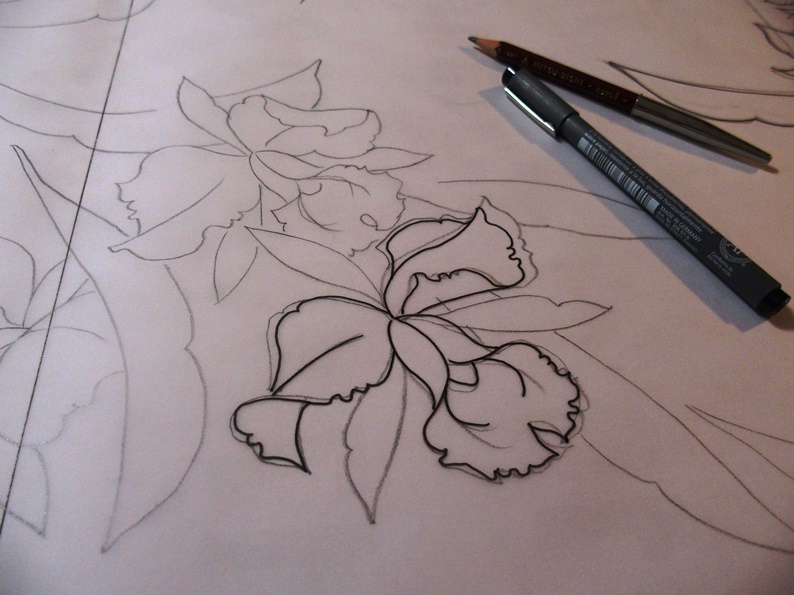

このところ訪問着のための

蘭の模様の図案を描いています。

全体に蘭の濃淡と、地色も淡いグリーンからクリーム色の濃淡にする予定。

なかなかに

苦戦しています(^^;)

何をと言って、蘭の形が決まらない…

昨日、ヨシ!と思っても、

今日、ダメだ…を繰り返しておりまして。

一度決めた姿を調整しています。

調整につぐ調整で、頭の中の完成図がグラつきます。(T_T)

少しずつ良くなっていると思いたい日々です。

関東はまだ暑さが残るものの、空気がカラッとして、しのぎやすくなりました。

引き染めに向いた季節がやってきます。

急がないと。

東京手描き友禅 模様のお話 | 10:33 PM

| comments (x) | trackback (x)