2023,07,09, Sunday

蘭の訪問着 湯のし

手描き友禅染めの制作工程の一つに

「湯のし」があります。

染色作業でシワシワと縮んだり、歪んだりした

着物生地に、蒸気を当てながら本来の幅と長さにもどし、生地が織上がった時と同じ状態(ただし色が付いている)に戻す作業をするのです。生地の表面、地紋が整うので絹生地本来の光沢も取り戻します。

手描き友禅を誂える時だけでなく、型染、煮染めなど、それに洗い張りの仕上げも湯のしです。

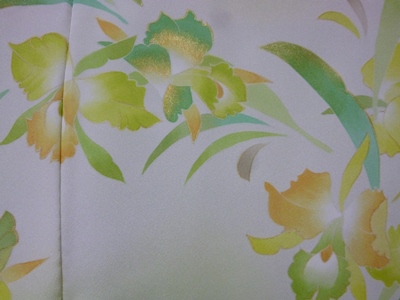

写真は

下落合の吉澤湯のしさん。蘭の訪問着が

蒸気を吹くローラーを通過する時に、手作業で生地を整えていくのです。

蒸気ローラーで整った生地がぐるっと回って畳の上に降りてきます。こういう機械、最初はいつ誰が考案したのでしょうか?

作業の終わった訪問着の生地。スッキリ!

展示したりお客様に見ていただくために着物の形に縫い合せます。

本当の仕立てと違い衿肩開きを切らない仮縫いで「上げ絵羽縫い」(アゲエバ縫い)と呼びます。

比較→ 染め工程の最初に生地に下絵を描くために縫い合わせるのは「仮絵羽縫い」でした。

前の裾模様。背の方まで豪華に蘭を咲かせました。

着用した時に一番気になる上前の左衿から胸、左袖。

衿の中央から背中心を内側(

生地の裏側)から見ています。

背中心の縫い目を境に模様が絵羽になっていること(模様がつながっている)と、模様の色が裏側からもハッキリ見えている事ご注目を。

色の濃さは表側と変わりありません。

これは手作業で染料を塗って染めた

手描友禅の証しです。

絹が蒸気で整うことに関連して。

帯締めの房が乱れていると着物姿が冴えません。手軽に直すには、ヤカンの口から吹く蒸気に当てながら房を串けずると真っすぐに戻ります。やけどしませんように(^^;)

東京手描友禅の道具・作業 | 12:01 AM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,17, Monday

「本日は晴天なり」だったので染物屋でなくとも着物を着る、扱うなら必ず使う物のお手入れをしました。

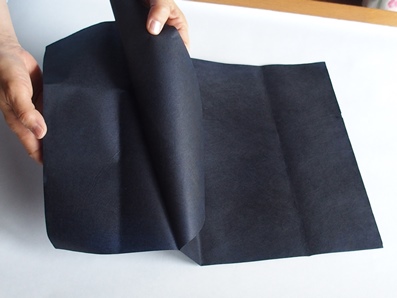

ベランダに干しているのは

畳紙(たとうし)です。

着物を着る時や、畳む時に床に広げ、その上で着物を扱い汚れ防止に使う分厚い和紙のシートです。和紙なので湿気を吸ってくれる効果もあり、昔は着物を包むのにも使ったそうです。

辞書を引くと、

畳紙、たとうがみ、とも読む、懐紙と同義。ふところがみとも。または厚い和紙に渋、漆などを塗って強化し折り目をつけた紙。結髪や着物を包むのに使う。(要旨)

とありました。

ぼかし屋でも必須アイテムで、反物を広げる時にも使ったりします。虫干しではないですが、天気のよい時に時々お日様に当て、埃払いします。

すると干した布団と同じく厚い和紙がサラッと乾いてふっくらするのです。折りたたんでもふっくら感がでるところも布団と同じ。

気持ち良いですね。(*^^)v

東京手描友禅の道具・作業 | 12:16 AM

| comments (x) | trackback (x)

2022,12,22, Thursday

東京手描き友禅は

誂え染めなので、お客様ごとに図案を描き、それを

生地に写し取ってから糸目糊置き、色挿しへと進みます。

図案を生地に写し取る時に使うのは

図案台とか図案机、図案トレース机などと呼ばれる作業台です。

ぼかし屋ではこれまで主に友禅の染め作業机で兼用してきました。

こんなふうに。

友禅作業机はとても大きい

友禅作業机はとても大きいので生地も図案も動かしやすく、照明の上へ移動させやすい利点があるのです。

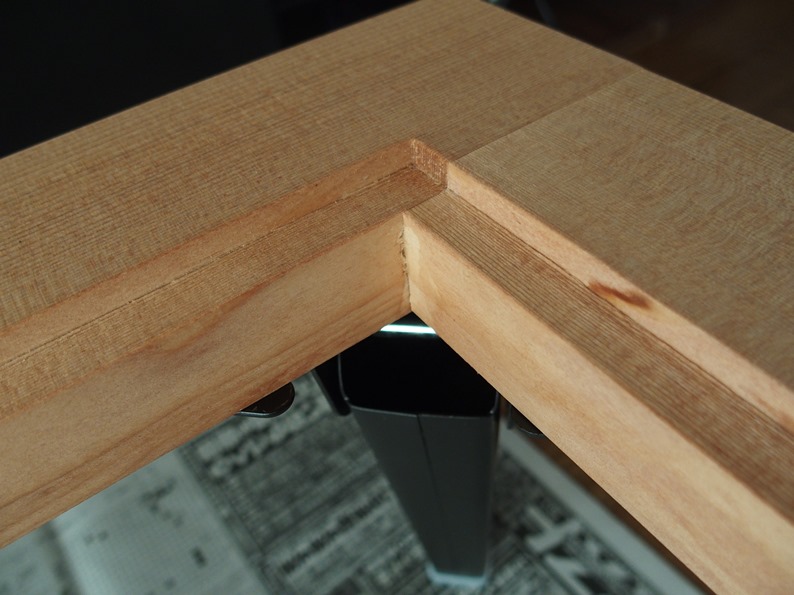

でもガラス面の大きさに惹かれ、今年は思い切って専用台を購入しました。

専用台は注文が入ってから材料屋さんが家具屋さんに依頼して作ってもらうので、待つこと1か月ほど。注文した

京都の材料屋の田中直さんから大きな箱入りで届いたところ。

届いた梱包を開けて驚いたことに、フワ~ンと立ち上る

強い木の香り。想像していたより

立派な木です!節も見あたらず。

造り自体は単純なものなので、家具屋さんではなく、建具屋さん、もしかしたら製材所でも作れると思います。

端材には違いないでしょうが、

きっちり製材された良質な木材なのに驚きました。杉か檜か?

台はこのまま使い始めてもよいのですが、これはもったいない、大切にしなくては!と思い立ち、白木の木材を

柿渋で保護することにしました。

届いた白木の状態。

ガラスをはめる内側の溝も本当にきっちり彫られています。正確で美しい。

柿渋塗りの前に目の細かいサンドペーパーで磨きます。

柿渋液

柿渋液 日曜大工用品のオンラインショップで購入。刷毛も忘れずに。

一回めを塗ります。裏面、側面のまんべんなく。

数日放置してから

塗り重ねるのを

3度繰り返し。

時間の経過と共に

柿渋は濃く発色し、塗り上がり後も数か月かけて渋いミルクチョコレート色になっていきました。

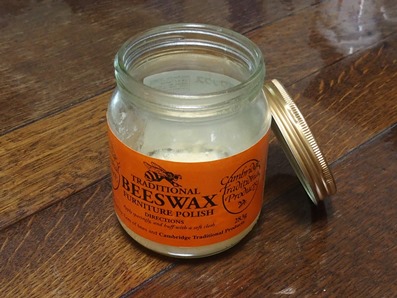

最後の仕上げに

Bee’s Wax(蜂蜜を原料とする木製家具用のワックス)を塗り込みました。

木材に

油分が加わることで耐久性が上がるそうです。ぼかし屋の大事な大事な和箪笥もこのワックスで磨いています。

時間をおいて

布で乾拭きして磨き完了です。

天板に置くのはサイズを測って購入しておいた透明な

アクリル板。

保護紙をずずいっと剥がしていくのがちょっとした快感でしたよ。

一度剥がせば二度と戻らぬ~♪ 最初の一階限りの作業ですから。

最後に台の天板に透明アクリル板を載せて完成。

下に電灯を置いて使用開始

下に電灯を置いて使用開始です。

もともと天板に載せるのはガラス板です。台の内側の溝にはめ込むように載せて使います。でも

ガラス板は大変重く取り外しも気軽に出来ないのがネック。広くはない作業部屋なので台を置いたままには出来ないからです。

アクリル板は厚さも長ささも希望通りにしやすく、

ガラスより軽いので持ち運びしやすいのです。

描く位置によっては天板に私の体重がかかるので、台のサイズめいっぱいの大きさのアクリル板で覆うように使うことにしました。

アクリルの注意点は→

可燃性!!下に置く照明は白熱灯禁止です。発熱しないタイプに限ります。

ご参考までに→ 木材には油分の補給が必要というお話。木工食器の職人さんに聞いたところではお椀やお盆といった

食器類の場合はオリーブ油を塗り込むと良いそうです。いったんベタベタしますが、時間をおくと落ち着き、最後に布で仕上げ磨きすると木が生き返ります。

東京手描友禅の道具・作業 | 05:00 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,03,26, Saturday

手描き友禅は一点物のオリジナル作品なので、その模様の色挿しは、

模様に合わせた染料作りから始まります。

例えば同じ緑でも、

青に近い緑から黄色に近い色合いまであるのです。

それぞれの図案に合う緑を調合して作ります。例えばバラや椿の葉は青味の強い濃い色。紫陽花は黄色味のある明るい緑。菊の葉はその中間でしょうか。

染料は粉末状。材料屋さんで大びんや袋入りで売っています。作業しやすいように小瓶に移しておきます。

原色だけでなく基本的な中間色も調合されていますが、自分の染めたい色を出すためには さらに自分で調整するのです。中央に写っているのはお抹茶色。頻繁に使うので多めに準備。この色に黄や青味を足したり、茶を加えてさらに地味にしたり。

友禅染の作業

机は真ん中が四角く切ってありまして、染め作業の時は

電熱を置き、図案を描くときは

電灯を置き上にガラス板の乗せられるのです。

昔ながらの

ニクロム線電熱の上に染料皿をのせ、

グツグツ煮て染料を溶かして色調整します。

色試し布

色試し布を使います。水彩絵の具などとは違い、

友禅染の染料は液体状では色が正確に判別できないので、必ず布を染めて確認します。

これでよし!となったら煮えている皿を電熱から下ろして粗熱を取ってから作業机に上げます。なにしろグツグツのままでは染料が飛び散る危険もありますから。

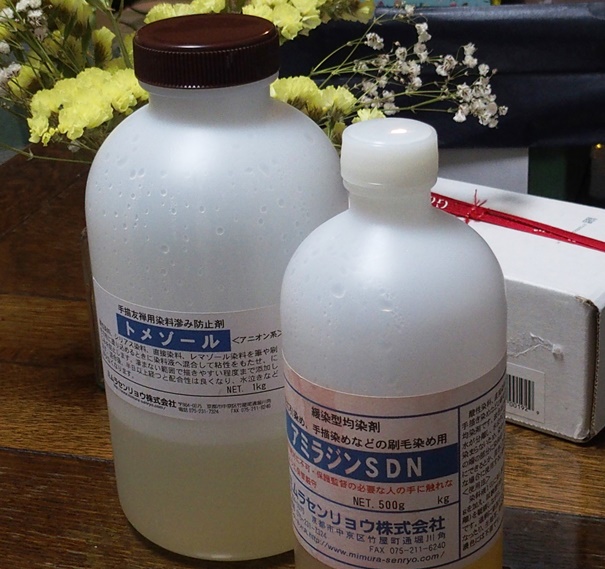

熱がとれたら、必要に応じて

均染剤(ムラ防止)と

トメゾール(粘剤、はみ出し防止)を加えで色挿し準備完了となります。

東京手描友禅の道具・作業 | 12:09 AM

| comments (x) | trackback (x)

2022,01,22, Saturday

今日は手描き友禅に欠かせない道具の手入れをしました。

伸子針の色抜きです。

伸子針(しんしばり)というのは、

このように地色を

引き染めするにも、

模様の色挿しをするにも

模様の色挿しをするにも、は生地をピンと張る必要があります。

欠かせないのが伸子針で、

竹の先端に金属針を打ってある棒針です。

生地を横糸にそって横断するように端と橋に金属針をかけて、生地を突っ張らせる感じです。

染めが終わると染料がついてこんな状態。このまま白い生地に使えばどうなるか。赤や青の染料で汚れてしまいます。

次回の使用に備えて染料を煮洗いして落とすのです。

方法は一つではありませんが、ぼかし屋では大きなホーロー鍋で

ハイドロコンクという粉末の抜染剤を入れて煮落とします。

グラグラ煮ています。

針の上下を入れ替えながら。竹も熱くなっているので軍手が欠かせません。

色が抜けたら、今度は

水洗い。ハイドロコンクの成分が竹に残らないように。

水切りして日当たり良いところで二三日かけて

完全に乾燥させます。

湿気が残っていると保管中に竹にカビがつく心配があります。

綺麗になりました。次の染めへ

スタンバイです。

ちなみにこの伸子針。

自然の竹で職人さんが作ってくださるものなので、一本一本の太さが微妙に違っています。

染めの作業をしていると、その時々によって、

生地が含んだ水分の具合が変わり、すると

生地の横幅に違いがでることがよくあります。針をうっても

今一つピンとしない事や、逆に張り過ぎて

生地が痛がっているような場合があるのです。

そこで

竹ごとの太さの違いを利用して、適切な針に差し替えて、ピン!の張り具合が生地と染め作業にとって丁度よいように調節できるのです。

竹の伸子と違って染料が浸みこまないグラスファイバー製の伸子針もあるのですが、ぼかし屋では竹一辺倒です。

竹ですから何度も使えば折れることもあり消耗品なのですが、これからも作って下さる職人さん、よろしくお願いいたします。

東京手描友禅の道具・作業 | 02:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,07,12, Monday

これは

友禅染の材料です。何でしょう?

答え→

紙青花。単に青花とも。

植物から搾り取った青い液体を紙に含ませ、乾燥させたもので、友禅染の下絵を描く時に必要量を切り取り、水を加えて、滲み出た青い液体が下絵専用の染料になります。不要になったら水で洗い流して消せるのです。

貴重なものなので、一回の使用分に切り分けて

一枚ずつラップでピッチリ包み冷凍庫で長期保存いたします。

以前はもっと無造作に使っておりましたが、近年この紙

青花は絶滅が危惧されております。

2021年の生産はもう見通せないと聞きました。

青花の最後の生産農家、中村さんがご高齢のため作付けが難しいそうなのです。

以前NHKの番組「日本の里山」で紹介された時、2016年8月3日の当着物ブログでも紹介しましたが、

http://www.bokashiya.com/blog/c8-.html

その時の写を一部ご覧ください。

青花と呼ばれている「

オオボウシバナ」

すべて人手、人手で育てて収穫

水で揉み、布で漉して青い汁をとります。簡単そうに見えてこの布で漉すという作業は重労働。

汁を紙に塗り込んで、乾燥させ友禅の材料の紙青花となります。

乾燥させると、ほら、最初の写真の紙青花に。

青花には「

新花」という化学合成品もあるのですが、消えやすいことが長所でも短所でもあります。仮絵羽仕立ての白生地に下絵を描いてお客様に見ていただくには、紙青花は欠かせません。

かつては材料屋さんに行けばいつでも買えたもので、今は手に入りにくくなった物は色々ありますが、紙青花はその代表です。

もう来年も分からないのです。冷凍でどのくらい保存可能かは分かりませんが、極力傷まないようにして冷凍庫に仕舞い込みました。

青花にしろ、和紙の材料にしろ日本古来の美術品や工芸品を支える材料を生産してくれる農家へは、国による支援がなく、どこも生産の継続はとても難しくなっていると聞きます。

美術工芸品そのものは文化庁の、食料生産をする農家は農水省の管轄ですが、食料でない植物を生産する農業には監督官庁がなく、つまり保護を申請する先もないそうなのです。

「検討します」と言っている間に生産のノウハウは失われていくわけです(T_T)

東京手描友禅の道具・作業 | 09:24 PM

| comments (x) | trackback (x)