2025,01,16, Thursday

大発会の振袖

2025年が明けて半月、早いですね。

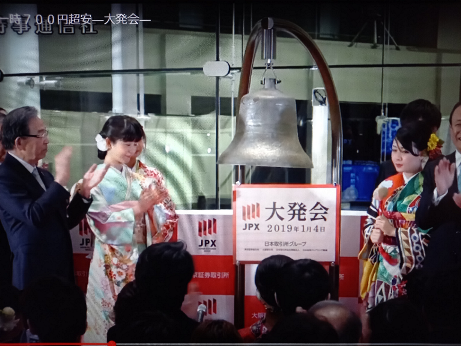

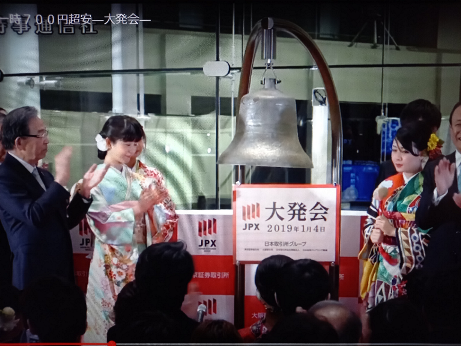

今年の金融機関の事始めの1月6日、東京株式市場で大発会がありました。

そのニュース映像を見て、じっくり驚いたお話から今年の着物ブログ始めたいと思います。

(画像はテレビ局、新聞社のネット配信ニュースから)

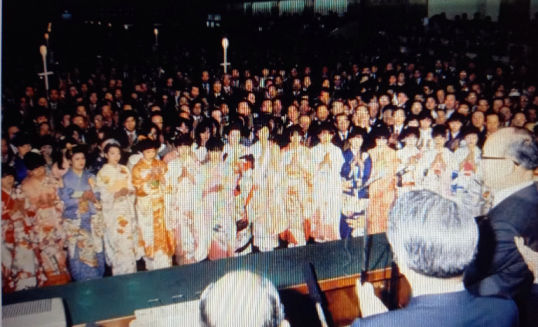

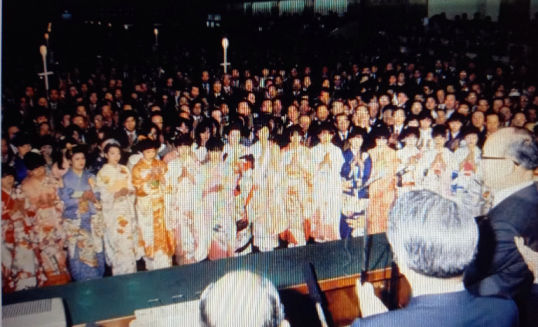

「振袖姿の女性が見当たらない!」と驚いたのでした。若い方々は「それ驚くようなことこと?」という反応だと思うので、比較のために35年ほど前の大発会の写真をご覧ください。

手締めをする参加者の最前列にビッシリ立ち並んだ振袖の皆さん。

高度経済成長の1960年代以降、豪華な振袖を着た証券会社の女性社員が大発会に参加するのが恒例で、新年の象徴でもありました。

背景にはいくつか要因があります。

和服が日本人の日常生活の中にあったこと、浮き沈みありながら経済が拡大を続けたこと。

今と違い証券会社の社員がみな待遇の安定した正社員だったこと(特に女性労働者について)と同時に女性社員に求められた役割が

職場の花であったこと。それが常識であり別に強制せずとも仕事始めの朝、

自前で振袖を着て出勤する女性社員がたくさんいる時代が長く続いたのでした。(寿退社強制の時代でもありましたよ、念のため)

.jpg)

かくいうぼかし屋も子供のころ、そういうお姉さん方に憧れ「大人になったらお正月は振袖で会社というものに行く」と思っていました。実際に大人になったらそんな習慣はどこへやら、でしたが。

減少していた振袖姿でしたが、今年の大発会でついに姿を消した事に驚くのは何故かネット検索してみましたら、

昨年2024年は元日の能登地震を受けて大発会は黙とうで始まっておりました。

2020年~2023年はコロナ感染防止で参加少人数が距離をとってマスクで並んでおりました。当然振袖姿なしです。

コロナ前の2019年まで遡ると振袖女性が10人弱参加しているようでした。

おそらくバブル経済の終わった1990年代急速に振袖が減ったと思われます。その後の喪われた30年の間は、証券会社から職場の花的な社員女性が消え、何と言っても着物離れが進んだ結果として今年の大発会の風景になったのですね。男女雇用機会均等法が生まれ遅々として進まないながらも労働者としての男女平等が意識されてきたことも影響していることでしょう。

証券会社でスーツを着て働く女性が増えるのは素晴らしいことです(^^)

ですが、大発会を一種のお祭り、新年の景気づけと見る場合、振袖姿があってもいいと着物屋としては思うのです。男性も羽織袴で威儀を正すのもよし、法被にハチマキ〆でもよく、要となる時にはもっと和装を楽しみましょうよ、と言いたいです、自戒を込めて。

※今年の大発会、他の角度からの写真には式段上ではないものの参加者の中に数人の振袖姿がありました。

.jpg)

着物あれこれ | 10:38 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,07,31, Wednesday

寅ちゃんの振袖

放送中のNHK朝の

連続ドラマ「寅に翼」が人気ですね。ぼかし屋も録画までして見逃さないようにしております。

今は司法の判事として活躍中ですが、ドラマ開始間もない時期の放送から主人公の兄の結婚披露宴に登場した礼装の着物姿についてのお話です。

この時代の着物の話をするには欠かせない経済的背景をお先に案内しますと…

寅ちゃんは父が銀行員。子供を女学校に行かせ、振袖を誂えてレストランでお見合いをさせ、お屋敷ではないものの塀を巡らせた戸建ての家に住み、女中さんはいませんが、テーブルと椅子で一家揃って食事をするくらいの裕福な暮らしです。

朝ドラの先輩、

「おしん」と寅ちゃんは同世代であることを思えば、ずいぶん恵まれた育ちだったと言えますね。

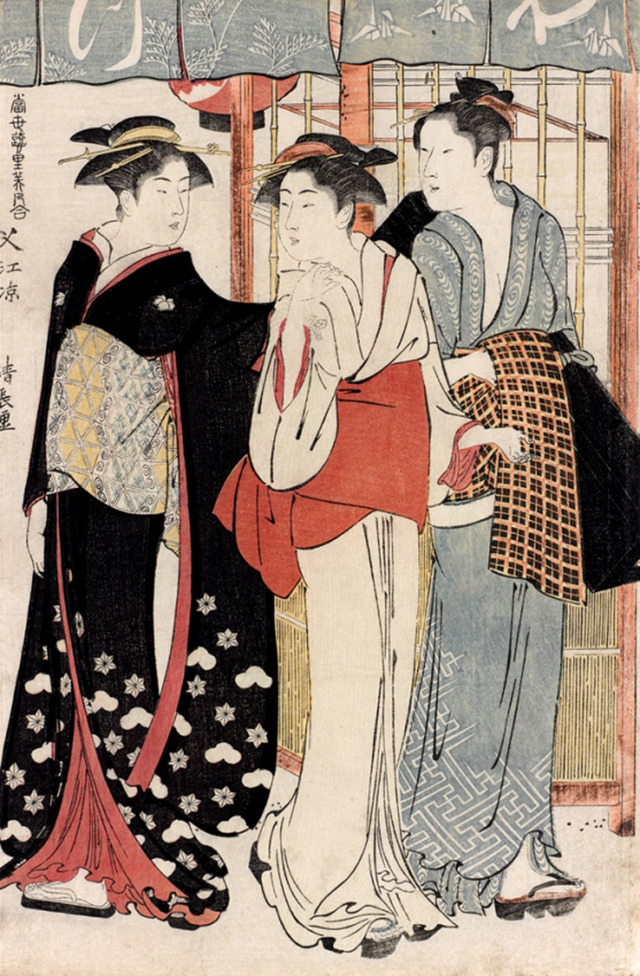

立派なホールでの披露宴。

朱色の振袖姿が寅ちゃん。新郎の妹、

未婚女性として振袖姿。

現在は花嫁花婿の母親だけ黒留袖ですが、かつては列席する既婚女性は

留袖か五つ紋付きの色無地でした。寅ちゃんの左側に二人、黒羽織の女性が見えますよ。写っていませんが、紋付きの黒羽織の下に紋付きの色無地を着ているはずです。色無地の五つ紋付きは現代でも格式としては第一礼装なのですが…おめでたい席で見かけることはなくなりました。今となっては地味過ぎるのですね。不祝儀の席ではまだお見掛けします。

同じ黒留袖でもかつては

年齢によって柄行きが違いました。

同じ場面に写っていた中高年女性向けの柄付けです。

裾の方に少しだけ模様があったり、

前の端、衽側にだけ模様があったりしました。

「裾立ち上がり1尺の柄付けで」と注文されると、模様は裾から1尺の高さに止めるという意味だったと聞いた事があります。今ではあり得ない注文ですね。今は年齢に関係なく裾から2尺位に模様の一番高い所がきます。華やかな方がいいですもんね(*’▽’)

さて勝手にお借りしたテレビ画像を使わせていただきまして、

寅ちゃんの振袖も五つ紋付き

寅ちゃんの振袖も五つ紋付きですよ!胸の紋をよけるように柄付けされています。

一つ紋は背中心に、

三つ紋ですと両腕後ろ側にも、

五つ紋ですと前側、両胸にも家紋が付いています。

振袖から紋が消えたのは戦後、着物需要が増え

型染の友禅が量産されるようになるにつれてのことでした。

披露宴でお酌して回る寅ちゃんの後ろ姿。

背中心に紋が見えますね。

ちなみに

帯の結びは「立て矢」振袖の時にとても人気のあった結び方で花嫁さんの帯結びでもありました。今あまり見かけないのは結ぶのが難しいからかもしれません。

横から見た寅ちゃん。

袖の長さにご注目を。短めですね。おそらく2尺5寸かと思います。

今の振袖は3尺(大振袖)が普通ですが、かつては2尺や2尺5寸といった中振袖が一般的で、好みや体型に合わせて袖丈は色々選べたのです。その方がよかったなと個人的には思います。やはり量産体制の中で消えてしまった選択肢なのでしょう。

ドラマの寅ちゃんの振袖姿は時代の着物ファッションをよく写していると思いますが、一点だけヘアスタイルはちょっと不満です。成人女性が前髪を額で切りそろえることは当時まずなかったはず。前も後ろもロングヘアで

束ねるか結うかしていたはずです。

藤島武二の明治時代の作品「櫻の美人」

寅ちゃんの昭和初期もお嬢さんの正装はほぼこんな感じだったはずです。前髪も結い上げでいます。それから帯もご覧下さい。立て矢結びです。

最後に寅ちゃんの画像ではないのですがこちらを。

朝日新聞4月26日掲載から。寅ちゃんの年齢がだいぶ上がってからの1967年、ハワイへ旅立つ集団新婚旅行の一団。

袖の長さが色々

袖の長さが色々なのが見えるでしょうか。

訪問着の長めの袖は1尺5寸くらいでしょうか。こうして見ると華やかな着物の袖を好きな長さに仕立てていたと分かります。振袖と訪問着の境目はない感じです。

それにしても豪華な写真ですね。解説によればJTBと女性週刊誌が企画したハワイ新婚旅行で参加費は5日間で1組25万円。キャリア官僚の初任給の約10倍だったそうです。

よく考えますと、すっかり円安になってしまった今、ハワイへ飛び良いホテル、よい食事を楽しめば新婚さん二人で200万円以上みておく必要がありそうですから、半世紀の間に¥通貨の価値は上がって下がって元に戻ってしまったのですね、悲しい(;一_一)

もう二度と行けないハワイ…なのでした。

着物あれこれ | 11:05 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,11,30, Thursday

今放送中のNHK大河ドラマ

「どうする家康」が佳境を迎えています。

頼りない若様だった家康が様々な辛酸を経て家臣に恵まれ天下を制していくストーリー。

年齢と共にずいぶん家康らしくなってきたな~と思いながら楽しんで観ております。

大河ドラマの衣装については素晴らしい、

時代にも合っていると感心する場合と、時代的にあり得ない色や形で疑問符がつく場合とがありますが、今年の家康は前者。

特に後半になってからの家康の衣装が凝っています。

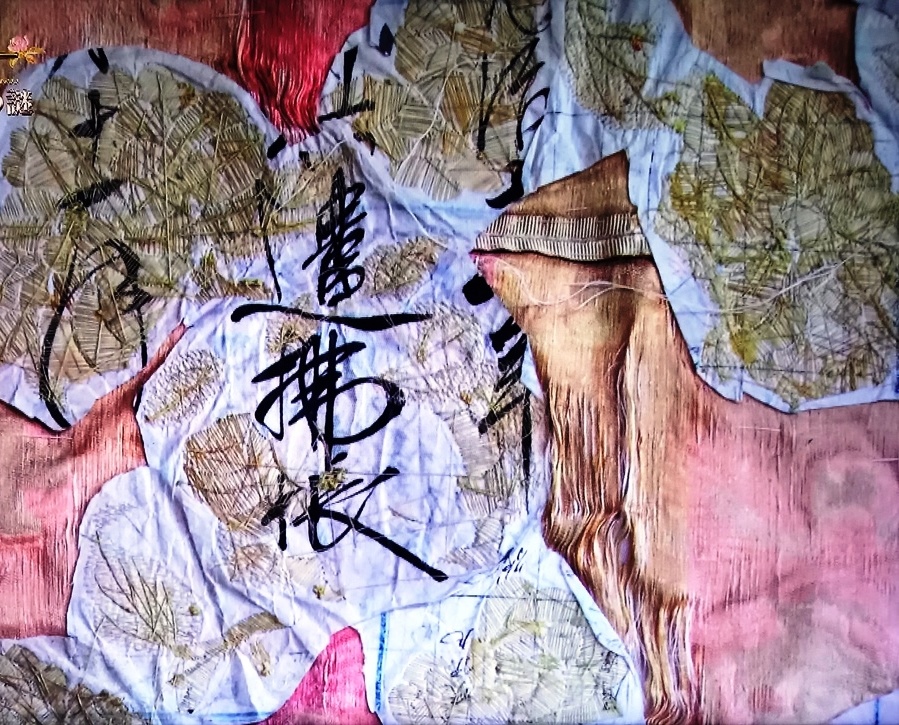

後ろ姿が家康。

絞り染めの羽織です。

白地に模様を出すために糸で模様と地の間を縫い絞り、模様部分(内側)だけを彩色したり、墨の細い線で形をとった技法です。私は詳しくないのですが、安土桃山期から江戸初期の染めで「辻が花」と呼ばれる絞り染めの一つです。

徳川家の家紋である三つ葉葵紋が染め抜かれています。デザインもお洒落で、作成にあたり具体的な参考例があったのでしょうか。

上野の東京国立博物館の常設展示で見たことのある家康の羽織をご紹介します。

展示の解説によれば、千葉県行徳の鷹師、荒井源左衛門が家康から拝領したものと伝わる羽織。背紋は丸枠の中に三つの「三つ葉葵紋」で凝っています。

あまり退色せず綺麗な状態です。鷹狩が好きだった家康。よい仕事をした鷹匠に衣服を与え、鷹匠の子孫が大切に保存してきた様子ですね。

雰囲気がよく似ているので、テレビに登場する羽織は現存する羽織を参考にして制作されたのかもしれませんね。

テレビ画像に戻って、

写真では分かり難いのですが、家臣たちの衣装は家康の羽織より単純な柄ながら絞りが多く「本当にこんな感じの姿だったのかもしれないな」と思わせられました。

着物あれこれ | 11:08 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,11,09, Thursday

前回お勧めした

TV番組「ロイヤルミステリー皇后のドレスの謎」で取り上げられた明治時代の大礼服ドレスを、放送内容もとても興味深かったのでテレビ画像をお借りして紹介いたします。

長い裾を引くデザイン

長い裾を引くデザインで当時流行のバッスルスタイルという高い後ろ腰が特長です。

模様はすべてバラ。

織り方の種類を変えてバラの濃淡と立体感を表現し、さらに精巧な刺繍を加えるという高度な技術の織物だ説明がありました。

このドレスは

明治時代の最高礼装で、明治天皇の妻、

美子皇后が着用したもの。京都の大聖寺に保管されていましたが、経年劣化がひどく修複することとなり、

初めてドレスを解いたところ、ヨーロッパ製と思われていたドレス生地が

実は国産だと分かり、その検証過程を紹介する番組でした。

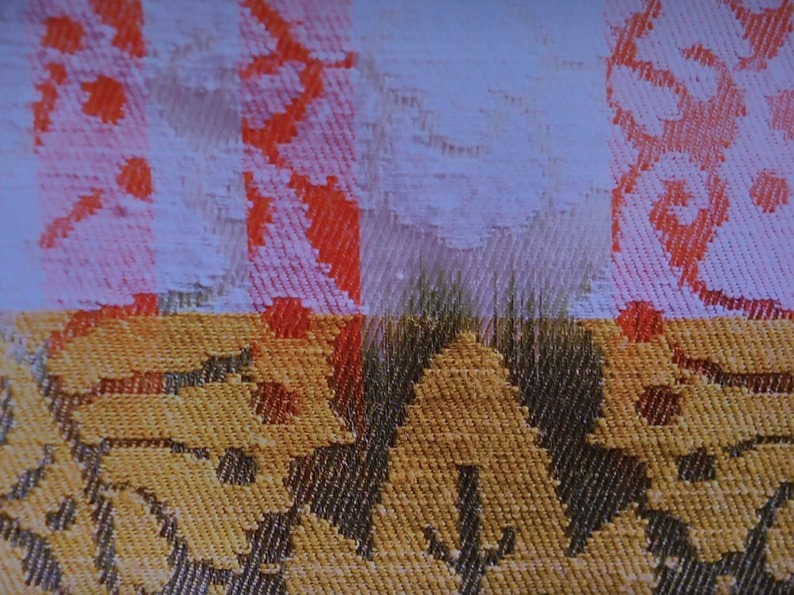

修復前。きれいに見えても生地が擦れ、刺繍も解けたり崩れたりしています。

なぜ国産と分かったかというと、ほどいた生地の裏に

刺繍を支えるための当て紙として和紙が使われていたから。

ドレスを解くと生地の裏側に、厚い刺繍で生地が歪まないように裏打ちとして使われていたそうなのです。

拡大しますと、

和紙は再利用紙

和紙は再利用紙で、「遣拂帳」(つかい払い帳」と書かれている紙も。今でいう経理台帳だそうです。

他に天竜、造船所などの言葉も。軍艦天竜は大阪の造船所で明治16年(1883)に完成していることから、このドレスの制作年代は天竜完成からバッスルスタイルの流行が終わる明治23年(1890)の間と判明したそうです。

日本では古来、紙の再利用は広く行われていたと言われていますね。古い襖を貼り替えようと剥がしたら、裏打ちに商家の大福帳が出てきたなどなど。

和紙は裏打ち以外にも使われていました。

傷んだ

金モールとラメの刺繍

厚みを出すために刺繍糸と生地の間に挿んで使われた素材は

泥紙(どろがみ)と呼ばれる反故紙(ほごし) 古い紙を漉き返し、砕いた泥や木の皮を漉き込んだ分厚い紙でした。

泥紙は防湿防水に優れ丈夫で、刺繍の形に合わせてカットできるので、江戸時代から厚みのある刺繍で使われてきたと

刺繍の専門家の説明がありました。何といっても

針の通りが良いので刺繍に使いやすいとのこと。先人の知恵ですね!

厚みのある刺繍といえばお相撲さんの化粧まわしが思い浮かびます。他にも歌舞伎の衣装やお祭りの幔幕にもありそうですね。

動かしがたい証拠が出てこの生地は日本製だということは分かった、では誰がこれほどの織物を作り上げたのか。

放送では

明治11年からフランス、リヨンに留学、明治15年にリヨン織物学校を卒業した

近藤徳太郎氏が技術指導者として関わったとしています。

彼は京都出身。首都が東京になり織物産業は危機に面した

京都、西陣から大勢の若者がリヨンに留学したそうです。

明治維新からわずか10年後に日本が技術留学生を送り出していたとは知りませんでした。23歳でのリヨン行き。若いですが、当時職人の世界は遅くても15歳位で働きしますから彼もきっと日本の技術は一通り身に付けてからの留学だったと思われます。

日本の近代化を進める資金の多くを稼ぎ出したのは、絹糸の輸出だと教科書にも載っている事ですが、糸ばかりでなく自国で高級な絹

製品を作ることを、ごく初期の頃から目指していたとは知りませんでした。

色だけでなく織り方の変化で遠近をつけた技術

近藤氏は留学から戻ると渋沢栄一が設立した

京都織物株式会社で技術者として働き、この会社は美子皇后の住んだ明治宮殿の内装織物を請け負っていた関係から、皇后の衣服のための生地を織って納めたことは十分あり得るというのが番組の筋立てでした。

明治20年ごろ(1880年代の終わり頃)すでにリヨンに引けを取らない織物技術が日本にはあったということです。

このドレス生地の写真を見せられたリヨンの技術者が、織りの技術の高さに「これはリヨン製に間違いない」と言い切る場面もありました。

近藤氏はその後長く技術者として足利で活躍していて、明治28年に織物技術の学校として創立された現在の

栃木県立足利工業高校に保管されている彼の履歴書が紹介されていました。

桐生など群馬、栃木の一帯は養蚕、繊維工業で栄えておりましたから、足利もその一部だったのですね。

番組では

美子皇后が洋装の普及や繊維産業の発展に寄与したことも取り上げられていました。前述の京都織物株式会社には多額の寄付を行った記録もあるそうです。

そういえば、前の皇后、美智子様がお召しになる服はすべて国産だという報道を聞いたことがあります。

火縄銃もそうでしたが、かつての日本人は何でも自分たちで作れるようになろうという精神に溢れていたのですね!(今は?…)

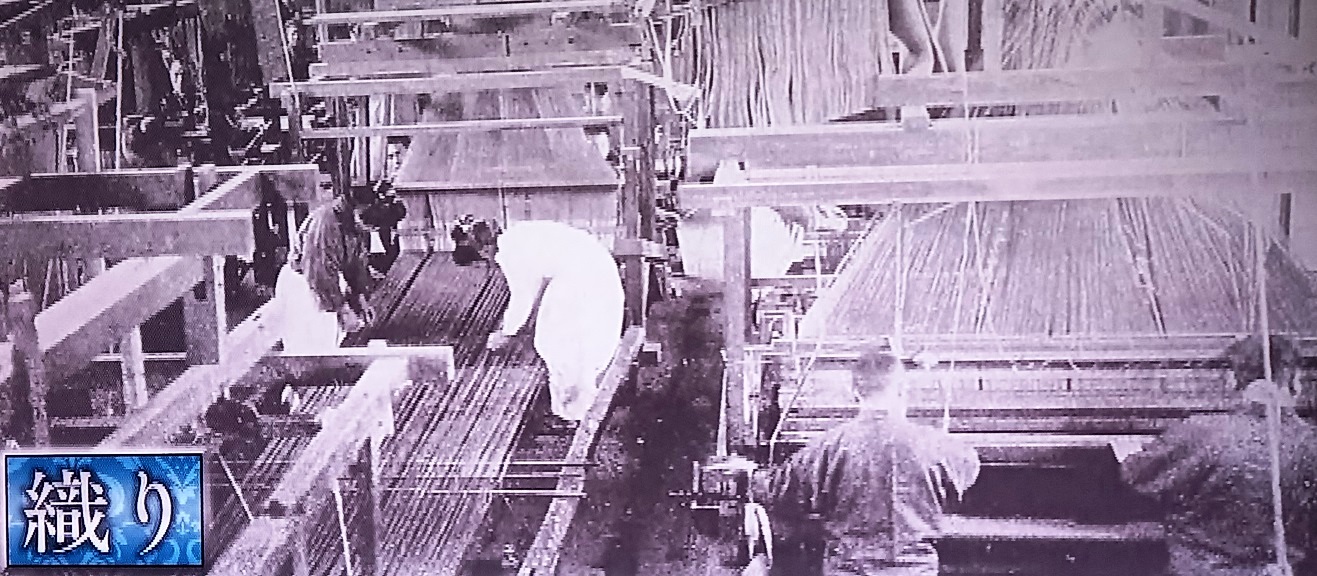

番組で1880年代と思われる貴重な写真も紹介されていました。

染織の工場。教科書風に言えば「マニュファクチャーの現場写真」です。

刺繍

織物

染色

この染色の写真は驚きです!

刺繍と織物には女性も写っているのに、この

引き染め工場は男性ばかり!それに

着流し姿で刷毛を使っています。さすがに着物の袖は襷掛けしているようですが、裾長の着流しで働くというのは現代から見ると異様ですね。男性なら裾をからげる(はしょる)か、または野良着のように短い着物と股引で働くものだと思っていました。

知らない事を色々教えてくれた番組でした。感謝。

着物あれこれ | 11:39 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,08,30, Wednesday

着物姿で仕事する女性

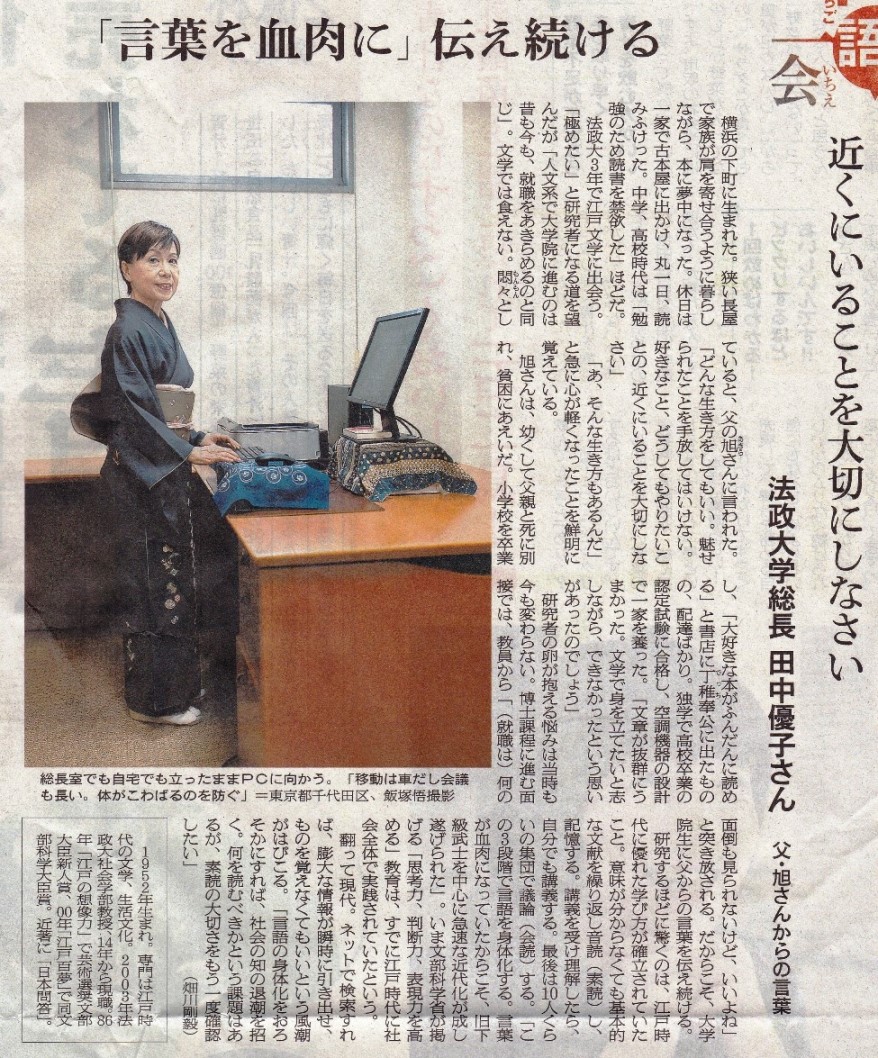

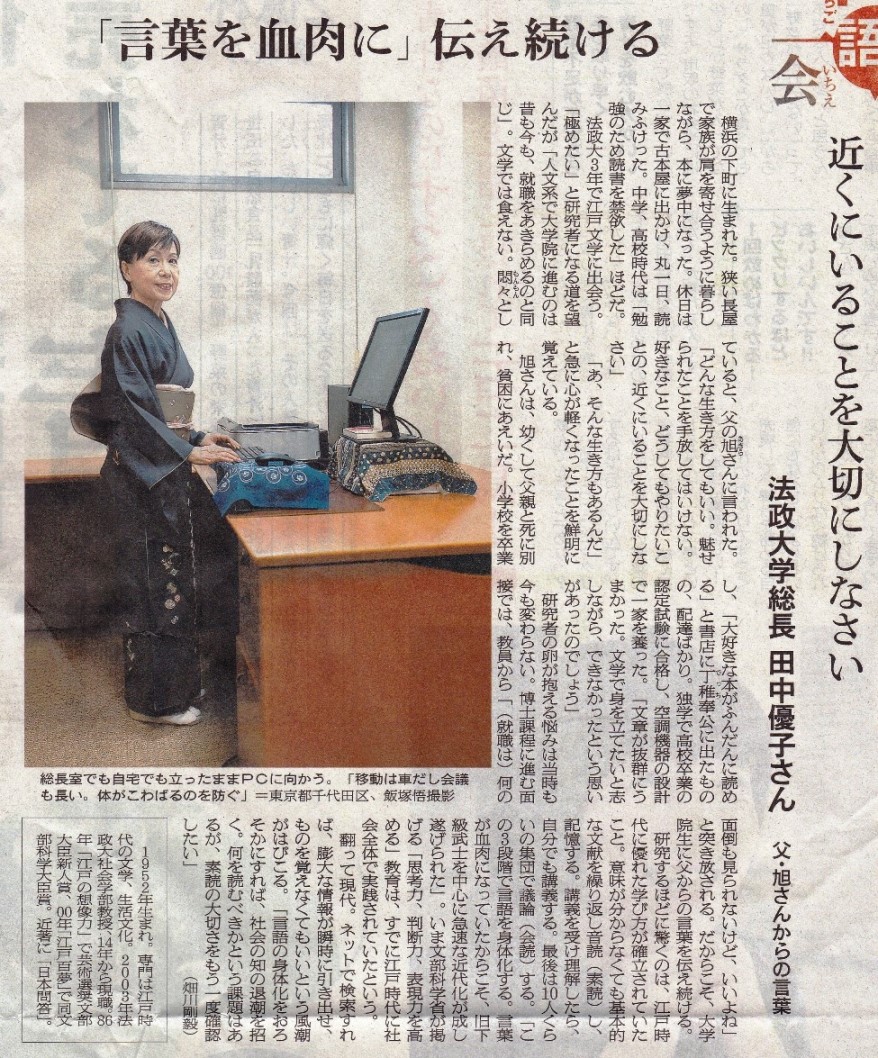

前回のブログで法政大学の前総長、田中優子さんの地球温暖化への危機意識についてのご意見を紹介しました。その際、いつも着物を着て仕事をしていらっしゃるとテレビ画像でご紹介しました。

本日はその流れで。

少々古いのですが、新聞切り抜きから。

新聞をスキャンした画像で保存していました。紙面の裏側も写ってしまい綺麗な写真でご覧いただけず残念…(>_<)

総長室で仕事をする時も立ったままで、いつも着物姿とのこと。204年に総長に就任されてから新聞やテレビでお見掛けするたびに、何てカッコイイ女性だろう。着物姿も完璧(*’▽’) と感じ入ってきました。写真だけでは着物の詳細は分かりませんが、常に

その場にふさわしい雰囲気のお洒落着をお召しです。

朝日新聞 2018年3/8 夕刊

「一語一会」という連載で著名人が大切にしている言葉を紹介する記事です。せっかくの機会なので内容も。

田中優子さんの大切にしている言葉はお父上の

「近くにいることを大切にしなさい」

何の近くかというと「自分の好きなこと、やりたいこと」

高校時代からのめり込んだ江戸時代の文化や文学をさらに研究しようと大学院へ進むことを希望していたものの、人文系で大学院へ進むと一般的な就職は難しくなるのは今も昔も同じなので、進学を迷っていたら、お父上から贈られた言葉だそうです。

着物姿もさることながら、大変すばらしい言葉だと思い切り抜いておいたのでした。

お父上の言葉、以下全文

「どんな生き方をしてもいい。魅せられたことを手放してはいけない。好きなこと、どうしてもやりたいことの近くにいることを大切にしなさい」

着物あれこれ | 10:43 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,07,20, Thursday

そごう・西武デパートの広告

熱い暑い真夏の日々が続きます。皆さまはお変わりありませんか。

ぼかし屋は冷房バテもして頭がスッキリしない気分ですが、まずは元気にしております。

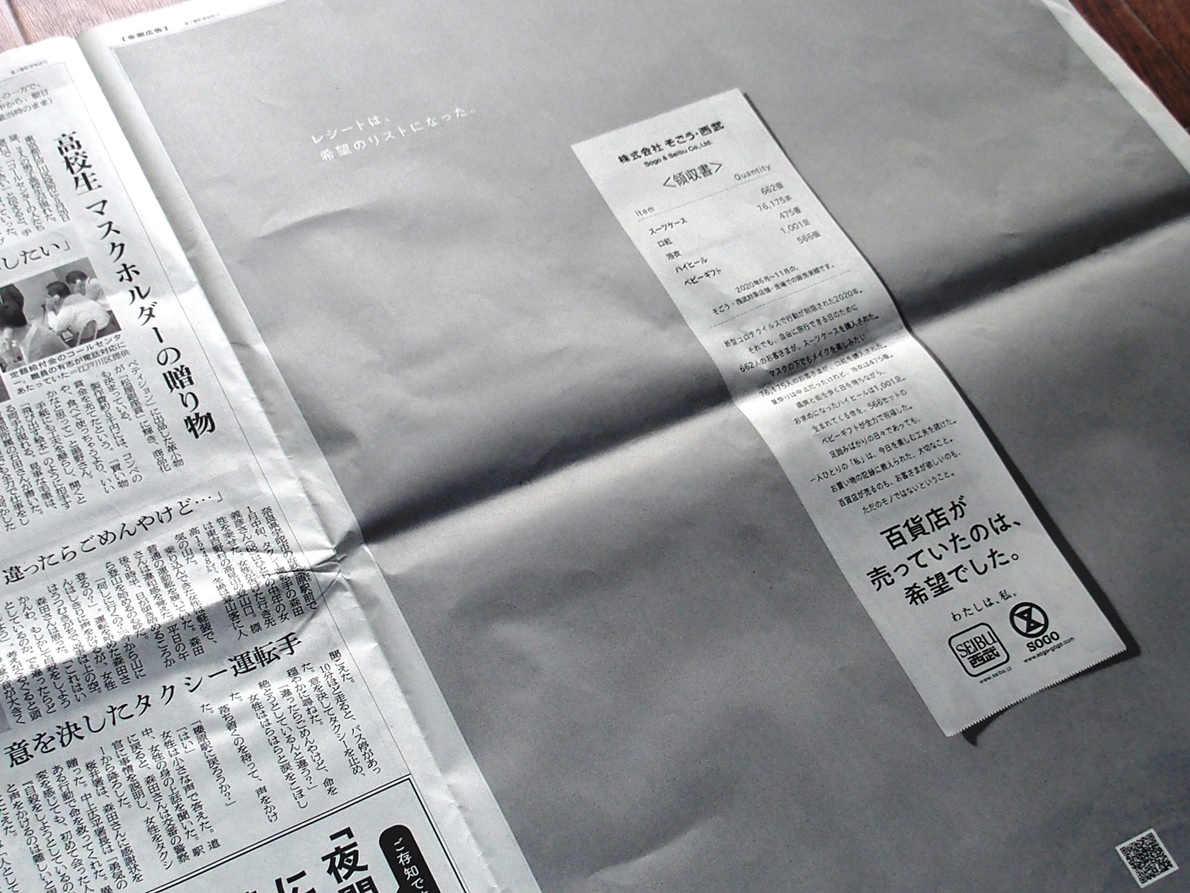

本日は2年前のそごう・

西武百貨店の2021年4月の新聞広告についてのお話です。

あまりにも印象的だったので広告を保管。コロナから気持ちの距離が出てきたところから、今回紹介したいと思いました。

まるで新聞の上にレシートが置いてあるように見えますね。これは印刷。

2020年6月から11月の間に

お客様が買って下さったもののレシートの形をとっています。

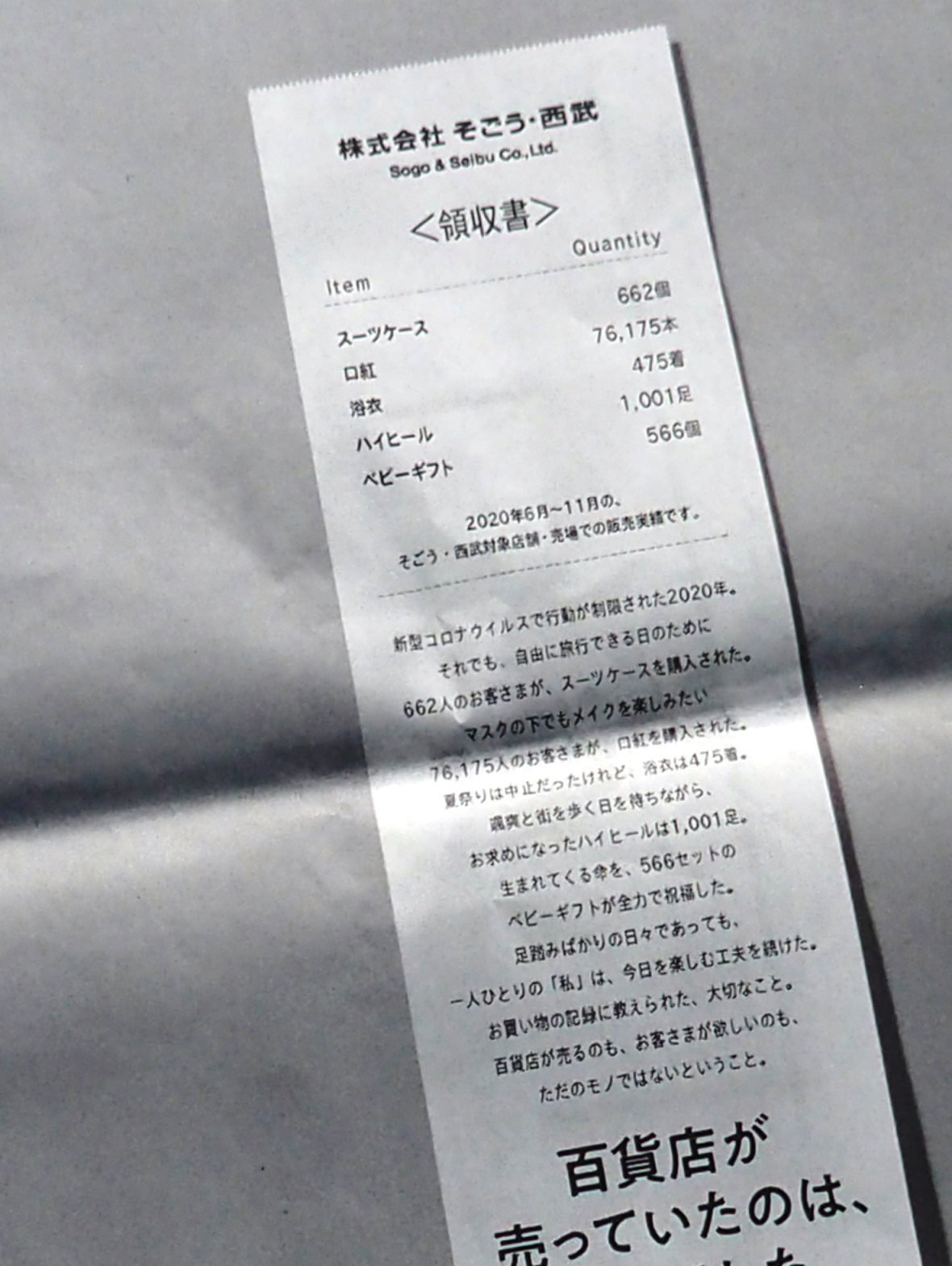

広告の趣旨は…

当時はオリンピックが延期になり、ワクチン接種が各国より遅れ、医療現場の負担、マスクとソーシャルディスタンスの不安な息苦しい毎日でしたが、

レシートには「そういう時期でも、お客様がデパートで買ってくださったのは、」として商品名が挙げられています。

スーツケース

スーツケース

口紅

浴衣

ハイヒール

ベビーギフト

そして「たとえ旅行に行けずとも、マスクの下でも、夏祭りは中止でも、等々」

「

デパートが売っていたのは物ではなく、夢でした」という文章が続いています。

素敵ですね(*’▽’)

夢ある商品の中に「

浴衣」が入っているところが特にすばらしい!

花火大会など夏祭りはことごとく中止でしたから浴衣の制作、販売関係の方々はどんなに大変だったことでしょうか。

手描き友禅の職人組合である

東京都工芸染色協同組合でも定例の展示会が非公開や中止になったり、オリンピックに因んで各産地で作成された世界各国200着もの振袖が発表の場を失ったり、残念の事ばかりでした。

今、デパートは入場制限もなくなり、マスクせずに品定めを楽しむことができます。たとえ高くて買えなくてもデパートを歩くのは晴れやかな気分になるものですよね。

近年、呉服売り場の縮小、廃止が続くデパートさん!

お互い大変ですが、デパートも友禅の誂え染めも「夢を売る」側面があると思っております。

コロナの次は物価高、円安(;一_一)

でも皆さま、何とか夢は捨てずにがんばりましょ!(‘◇’)ゞ

着物あれこれ | 06:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,12,01, Thursday

肩脱ぎ姿(かたぬぎすがた)という言葉をご存じでしょうか。

主に男性の着物姿で、着物を着て帯も締めてから

片方の肩だけ着物を外して袖も抜くのです。するとその肩から胸にかけて肌が見える、または下着(小袖)だけの状態になった姿です。正面から見ると一方の肩だけが着物をきちんと着ていて、脱いだ方の着物の袖が後ろ背中側に回っているわけです。

たとえば遠山の金さんが

桜吹雪の見栄をはる姿。

ばくち打ちが

サイコロをエイっと振り下ろした姿。

ちゃんと衿合わせしていたのでは恰好がつきませんよね。歌舞伎でもここ一番の場面で、役者の片袖が外れることで姿が豪華に見える効果があります。

もっとも遠山の金さんは

両肩外して「もろ肌脱ぎ姿」のこともありましたっけ。

さて本日紹介するのは外国映画に登場した肩脱ぎ姿。

映画

「戦争と平和」言うまでもなくトルストイ原作のナポレオンに侵略された

ロシアを舞台にした大作です。オードリー・ヘプバーンが主役ナターシャを演じた

ハリウッド映画で先日NHK BS3で放送されていました。

(写真は放送画面から)

中央の男性はナターシャの兄。正装の軍服の上に上着を羽織り、わざと肩脱ぎしています。

字幕に

「約束よ」とあるのは、左のナターシャのセリフ。

初めての舞踏会を前に、どんなに壁の花でいようとも「お情けで兄に誘われたくない」と宣言しているところです。

肩脱ぎすると前よりも

後ろ姿が派手になりますね。この姿は

日本と同様、何か威勢を張りたい時のもの、そういうタイプの男性が好む姿なのでしょう。

これで踊ると

袖も派手に振れて目立ちます。お相手は妹ではなく恋人。

こちらは男性たちのファッション。

右端の二人は

右端の二人はナターシャの兄と同じく

ロシア風の軍装で一人は肩脱ぎ姿。

この一群の中に見慣れた軍装の二人がいます。そう、後列中央と右から二人目が

ベルバラ風、つまりフランス式の軍服なのです。

19世紀前半のロシアはフランスの影響を強く受けていたそうです。舞踏会シーンでもロシア風とフランス風、両方の軍服が登場します。フランス風軍服の人には肩脱ぎ姿は見当たりません。

意中の人とダンスできたナターシャ。お相手はフランス風。両肩の大きな肩章が特長で、まさしく

ベルバラ、オスカル様ご着用の軍服です!

ベルバラの舞台は18世紀中頃から後半の時代。「戦争と平和」は19世紀前半のナポレオン時代。時代の違いで本来ならベルバラ、オスカル様はナポレオン風の軍服ではなかったハズ。

これについては以前、作者、池田理代子さんご自身がインタビューに答えて「

美的効果を優先してナポレオン時代の軍服で主人公のイメージを作った」主旨のお話をされていました。

右の男性。フランス軍服は踊る姿もすらりと見えますね。

肩脱ぎ姿は舞踏会以外にも。

手前の後ろ姿の男性から決闘を申し込まれた場面。女性を巡る諍い。この男性は女性にもててプライドの高い見栄っ張り。威勢を張って生きていくタイプなのです。

軍議の場面。ロシア風軍服の中央男性が右肩を外しています。映画の他の場面でも

正式な場の肩外しが何度も描かれています。

この映画がどの程度忠実に時代考証しているかは分かりませんが、文芸大作ものの映画は原作の再現に力をいれて作られていた事と思います。

「戦争と平和」はフランスがロシアを侵略し失敗するお話。残念ながら今はロシアが侵略戦争を仕掛けている最中。

トルストイが見たら何と言うでしょう、本当に!

12月6日 追記

肩脱ぎ姿はあまり日本以外では見かけません。欧米の時代劇でも記憶にないので、

当時のロシアで本当に行われていたのか気になって

ロシア人が作った映画「戦争と平和」をチェックしてみました。やはり、あります、あります!

颯爽とした軍服姿。

後ろ姿を発見。

外した肩に紐が通っています。服のずり落ち防止ですね。

肩を外したカッコイイ姿形を維持するための工夫ですね。

軍人では他に突撃する

騎馬隊全員が肩脱ぎしている場面もありました。

動きが速くてボケましたが、肩脱ぎの騎馬姿で剣を振りかざして突撃しています。

世界史の教科書に載っている

アウステルリッツの戦いのシーンから。

カッコイイ、威勢を張る、相手を威圧するといった場面にふさわしいファッションだったと思われます。

ロシア風の軍服には大袈裟な肩章がないので、このような重ね着ファッションが可能だと分かりますね。刺繍や毛皮の縁取りで豪華です。

こちらは

平服ですが、

コートを肩脱ぎしています。恋人を誘って駆け落ちしようとする友人を

煽り立てている男性です。威勢よく景気付けしているわけです。

この映画は

1967年に当時のソ連が国家事業として制作したものです。時代考証は完璧だったことでしょう。戦闘シーンや雪原を退却していくナポレオン軍が凍えるシーンなど大変見応えがあります。コンピューター技術がまったくない時代の映画ですから、

画面の隅ずみまで本物だけで構成されているそうです。

日本以外の肩脱ぎ姿は貴重なので調べてみた甲斐がありました。

着物あれこれ | 06:39 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,08,13, Saturday

先月の京都祇園祭はコロナ中断を経て久しぶりということでNHKで

宵山と巡行をたっぷり放送してくれました。

数ある山や鉾の飾りの中で染織好きとしては見逃せない2点を、画像をお借りして紹介します。

その①

宵山では

ご神体や飾りを会所(山や鉾ごとの町内会所)飾りで公開されるそうです。

宵山の会所、提灯飾り

山鉾の一つ

「芦刈山」の会所では3年前まで、このように

ご神体が着る小袖が飾られていました。

安土桃山時代以来の綾織りの小袖。

400年もの経年劣化

400年もの経年劣化が激しく、吊るして飾ると破損するくらいまで弱くなってしまったため、このたび

復元、新調されたそうです。

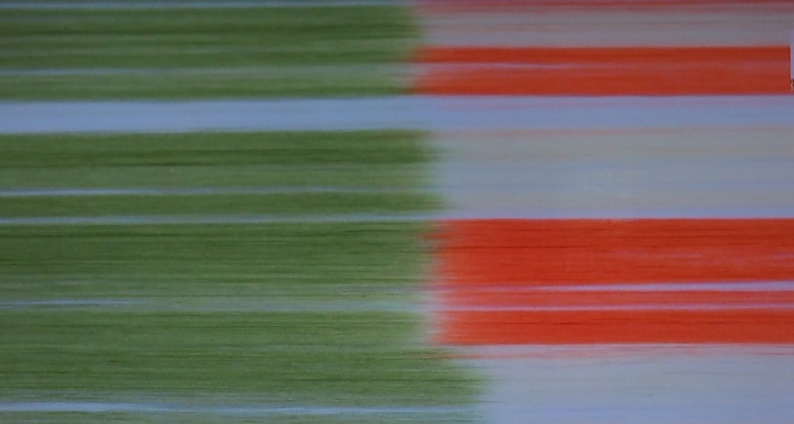

復元にあたり困難だった事の一つが、こちら。

綾織り右部分、

縦糸が赤から緑へ色が移っている部分。

色の境界はぼんやりと柔らか

色の境界はぼんやりと柔らかです。

番組中、染織史の専門家の方が「

当時の織りの技術が稚拙だったため、赤と緑の二色に染め分けた縦糸の「染め分け位置」が

ずれてしまって

色の境界がぼやけた」という主旨の説明をしていらっしゃいました。

縦糸の色がずれることを

絣足(かすりあし)といって現代では失敗と見なされるそうです。

今は縦糸の色の変わり目はキッチリ横に揃える高い技術があるので、ずれた織りを再現するのは返って難しいと。

再現の技術には敬服しますが、でも!どうでしょうか。当時の技術が拙かったからという点は、ちょっと納得いかないのですが…

友禅でいうなら、白場残しのぼかし染めのような感じ。それが綾織りになっているのですから、実に美しい生地だと思います。

当時の織りの職人さんは

わざとこのように柔らかい境界線にしたように見えませんか?

たとえ当時の作例に同種の技術が見当たらないとしても、この綾織りの生地は誰かが、

このように表現したいという意思で織り上げたに違いない!とテレビを見ながら異議申し立てしたことでした。

復元された小袖がこちら。今年の会所飾りは復元小袖の初お披露目とのこと。

秀吉のいた絢爛豪華な桃山文化を復元した織りの小袖。見事な復元に敬服です。

絣足も極力再現なさったと解説されていました。

実際の巡行の映像。強い日差しでちょっと分かり難いですね。でも

ご神体は狩衣の下に復元の小袖をお召なはず。

その②

カマキリのことを蟷螂(とうろう)というそうです。

こちらは蟷螂山(とうろうやま)の会所飾り。

祇園祭ではたくさんの山や鉾が登場しますが、

山の回りを飾るのがすべて京友禅なのは蟷螂山だけだそうです。

人間国宝、

羽田登喜男さんが数年がかりで作り上げたと解説されていました。

鳥が得意の作風でいらっしゃるので、おしどり、ツル、カイツブリなどが実にカラフル。

巡行の映像でも鮮やかでした。

後ろ姿を「見送り」と呼ぶそうです。

オシドリの色合いが華やかですね!

根っからの関東モノのぼかし屋は祇園祭にご縁がないのですが、いつか本物拝見を!

でも桃山時代の小袖はもう保存第一で会所飾りにも出てこないそうです。それでも復元小袖を見に、芦刈山の会所へ、オール手描き友禅の飾りを見に蟷螂山の会所へ、行ってみたいものです。

飾り物を見たいなら巡行前の宵山に歩き回るべし、とテレビで学んだのでした。

着物あれこれ | 05:13 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,05,24, Tuesday

着物姿に欠かせない帯。代表的な結び方といえば「

お太鼓結び」

着物に携わっていながら恥ずかしいことに

名前の由来を知りませんでした。

丸い太鼓を背負っているみたいだから?と何となく思っていましたが。

先日5/3の朝日新聞記事に答えが載っていましたので紹介します。

記事の最後に

「

1817年に亀戸天神の赤い太鼓橋が再建された時、渡り初めに招かれた深川芸者たちが、これまでにない帯の締め方で勢ぞろいして江戸っ子の喝采を浴びた。それがお太鼓結び」と紹介されています。

いや、知りませんでした(^^;)

1817年といえば明治維新まであと約50年。江戸時代も後期。

きっちり線引きはできないものの、戦国時代終わりから江戸初期にかけて小袖が着物の主役となるにつれ帯は

実用的な細帯から

装飾的な幅の広い帯へと発達していきました。

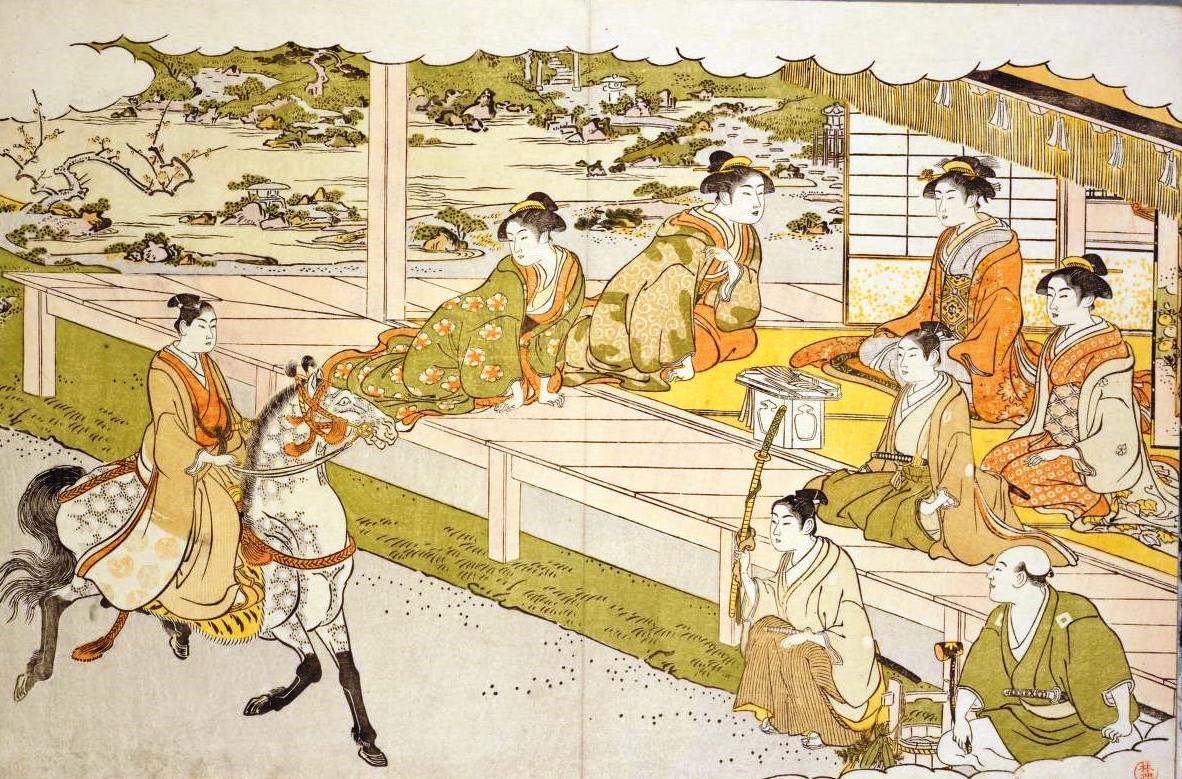

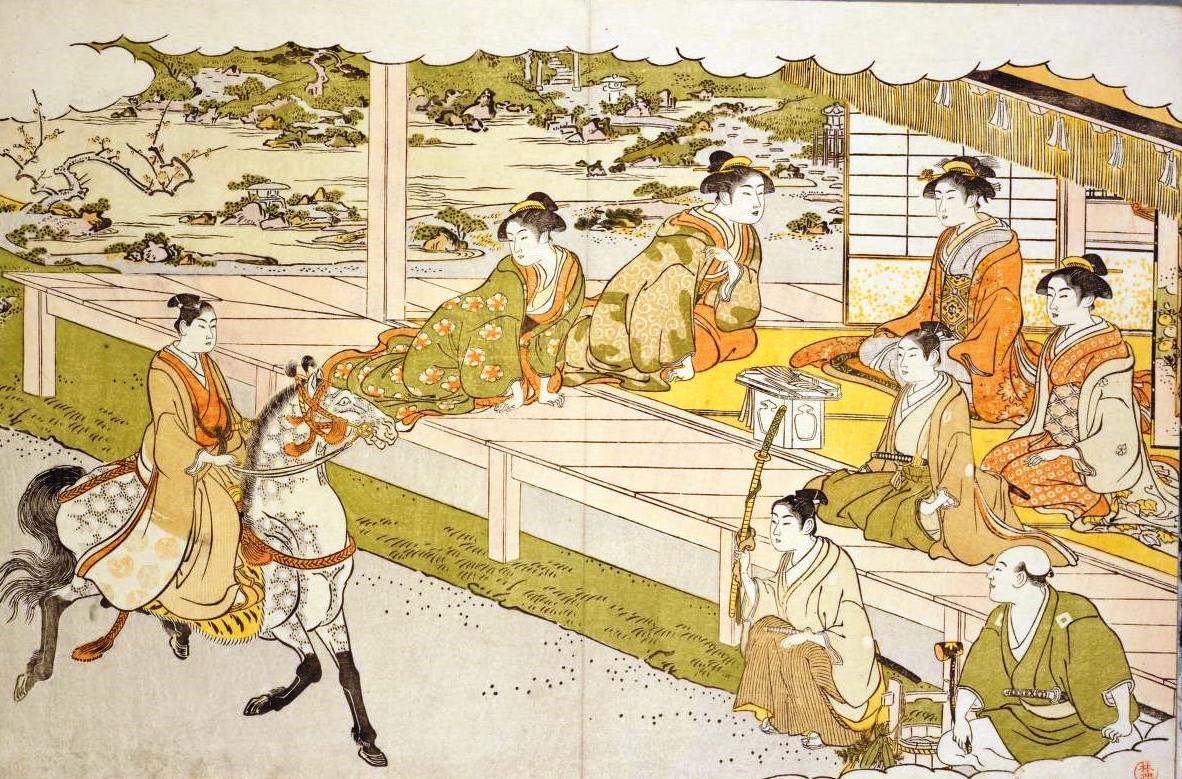

参考までに江戸の帯結びがどんな感じだったか、

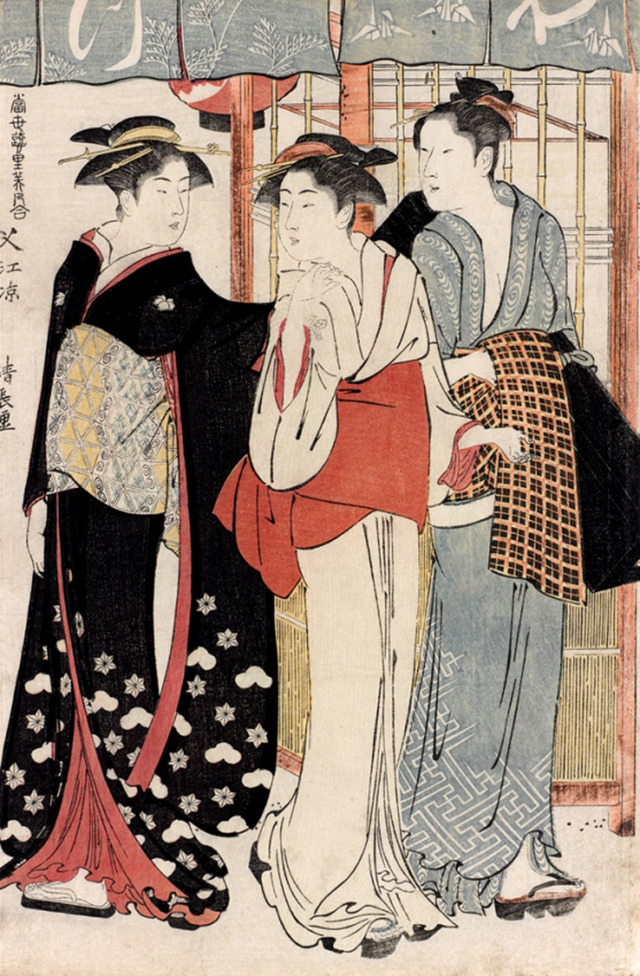

鳥居清長(1752~1815)の浮世絵美人画をご覧ください。

清長はお太鼓結びが登場するより前の時代の浮世絵師です。

遊女と禿。元旦の晴れ着で勢ぞろいしているところ。

江戸時代を通じて

帯は前結びと後ろ結びが混在し、花柳界では前結びが多く

武家社会や労働する女性の間では後ろ結びが多かったと一般的に考えられています。

こちらは大奥の元旦行事。後ろで文庫結びにした上から打掛を羽織っています。

後ろで結ぶ場合でも蝶結び系の「お文庫結び」などでした。

一般女性。振袖の若い女性は後ろで、貫禄のある成人女性は前で帯結び。

前結びにしろ後ろ結びにしろ帯はダラリ結びや蝶結びが多かった江戸時代。そこへ

芸者衆がお太鼓結びで橋の渡り初めに勢ぞろいしたら確かに目を引いたことでしょう。結び目を帯自体で隠して、左右の手先も垂らさずに四角い太鼓の中に隠してしまう「お太鼓結び」は

しゃっきり小さく粋に見えたと思われます。

さてこの記事、主眼は帯結びではなく太鼓橋の方。

歌川広重の「名所江戸百景」はゴッホや印象派の画家たちに影響を与えたのは有名ですが、モネが描いた睡蓮の作品群に登場する太鼓橋は、彼が自宅の庭に日本風に作らせたもので、

名所江戸百景の中の亀戸天神の太鼓橋がモデルだというお話なのです。

新聞は白黒印刷なので、記事中の「亀戸天神」と「睡蓮」のカラーでどうぞ。

亀戸天神の太鼓橋

モネの睡蓮

「睡蓮」はたくさんありますが、この作品は明るい色調で水と光が描かれていて程よく写実的。とても美しい絵だと思います。箱根の

ポーラ美術館の所蔵。今展示中だそうですよ。

着物あれこれ | 10:12 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,04,30, Saturday

昭和の豪華な振袖

この着物ブログは幅広く着物、着る物について話題にしておりますが、今日はテレビで見かけた「昭和の手描き友禅の振袖」を紹介します。(画像はテレビからお借りしています)

NHK BSプレミアムで毎朝7時30分から昔の朝の

連ドラを再放送しています。現在の「芋たこなんきん」は、

小説家、田辺聖子さんの生涯をモデルにしたドラマで、大変評判のよい放送だったと思いますが、当時見られなかったので今回は録画しながら、楽しく観ております。

中年になってから恋愛結婚した主人公。

披露宴で着た振袖が素晴らしい手仕事の友禅染でした。

ドラマの舞台は1960年ごろ。高度経済成長期で、着物の生産、消費はたいへん活発でした。

主人公は芥川賞作家、売れっ子小説家だったので、お色直し衣装は豪華な柄行きの友禅の振袖となったのでしょう。

披露宴が済んで家族だけになりくつろいている場面。

手描き友禅独特の柄置きです。

上前(左胸)にタップリ模様を置き、下前(右胸)は無地です。

このように左右で差をつけると、どんなに豪華な柄行きでも

落ち着きが出て上品な着物姿になります。一種の

「様式美」ですね。

当時、白地の着物が流行したと、年配の呉服屋さんから聞いております。美智子様がご結婚の時期に白地に模様を描いた着物をお召しになったことがきっかけだそうです。

一家がお茶している居間も昭和博物館のようですね。

卓袱台の上に急須、タンスの上に仏壇。

それから!右端の座っている女性は主人公の母親で、来ている黒留袖が現代のものより裾模様が地味です。模様の量も色目も年齢に合わせてかなり控え目でした。

疲れ果てて着替えもせずに布団にひっくり返った主人公。光の加減で絹生地に

沙綾形の地紋が浮き出て、さらに豪華に見えますね。

少々無理にズームしてみた模様部分。

真糊(餅粉と糠で作った糊)で糸目糊をおき、手仕事で色挿しした振袖だと分かります。糸目糊のあとには、真糊独特の透明感があります。

糸目の上の金線も手仕事です。

白地にくっきりと濃いめの色合いで一面の花。あまり色をぼかさない色挿しであること、ドラマは大阪を舞台にしていることから、この

振袖は京友禅ですね。

着物あれこれ | 11:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

.jpg)

.jpg)