2025,11,24, Monday

11月も後半となりニュースで嵐山が紅葉の最盛期だと放送されていました。

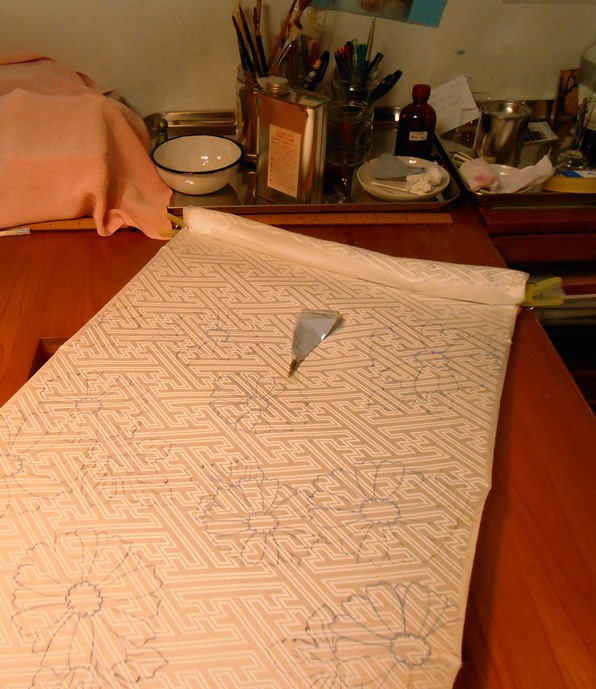

遅くなりましたが今年の染芸展の展示作を紹介します。

柄行は紅葉と桜。

もみじは一番好きなテーマで何度も模様に取り上げてきました。でも一番の問題は

季節感がありすぎること。青もみじであれば春も現しますが、赤や黄に色付いた楓などの

もみじは「紅葉」と書いて「もみじ」と読むように秋そのもの。せっかくの訪問着の出番が減ってしまう!残念です。

春秋に着られるように

春秋に着られるようにというのが柄行の意図ですが、これは別にぼかし屋オリジナルではありません。ずいぶん前から真似たいと思っていた

過去の名作があるのです。

北大路魯山人

北大路魯山人「雲錦大鉢」1940年頃

「雲錦」の読みは「ウンキン」意味は

「桜の雲と紅葉の錦」です。

あり得ないけれど素晴らしい眺めを同時に見たらこうなるよ!という絵柄のことです。

「雲錦手」「ウンキンデ」とも呼ばれます。

魯山人のこの大鉢はご覧の通り少し潰して楕円にしています。

そして魯山人にはさらに先輩がいます。

仁阿弥道八

仁阿弥道八「楓桜文鉢」主に江戸後期1800年代前半に活躍した京焼の名人

鉢の内外に紅葉と桜はぎっしり描かれています。

こちらは上野の国立博物館の所蔵で、運が良いと常設展示室に何気なく飾られていたりします。誰にも邪魔されずに眺めた経験があります。

雲錦手の模様は他にも見かけますが主にこの2作品は存在感が大きいと思います。

真似てみたいとずっと考えていました。今回はお試し作です。

桜も紅葉も

実際にはない色と形ですが好きなように染めてみました。

もっと立体的にすればよかったと考えたり、これくらい平板でよかったと考えたり、桜にもっと存在感を持たせてもよかったか、これでよかったか等々、自身での感想は定まっていません。また染めてみようと思っております。

ぼかし屋の作品紹介 | 07:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,11,19, Saturday

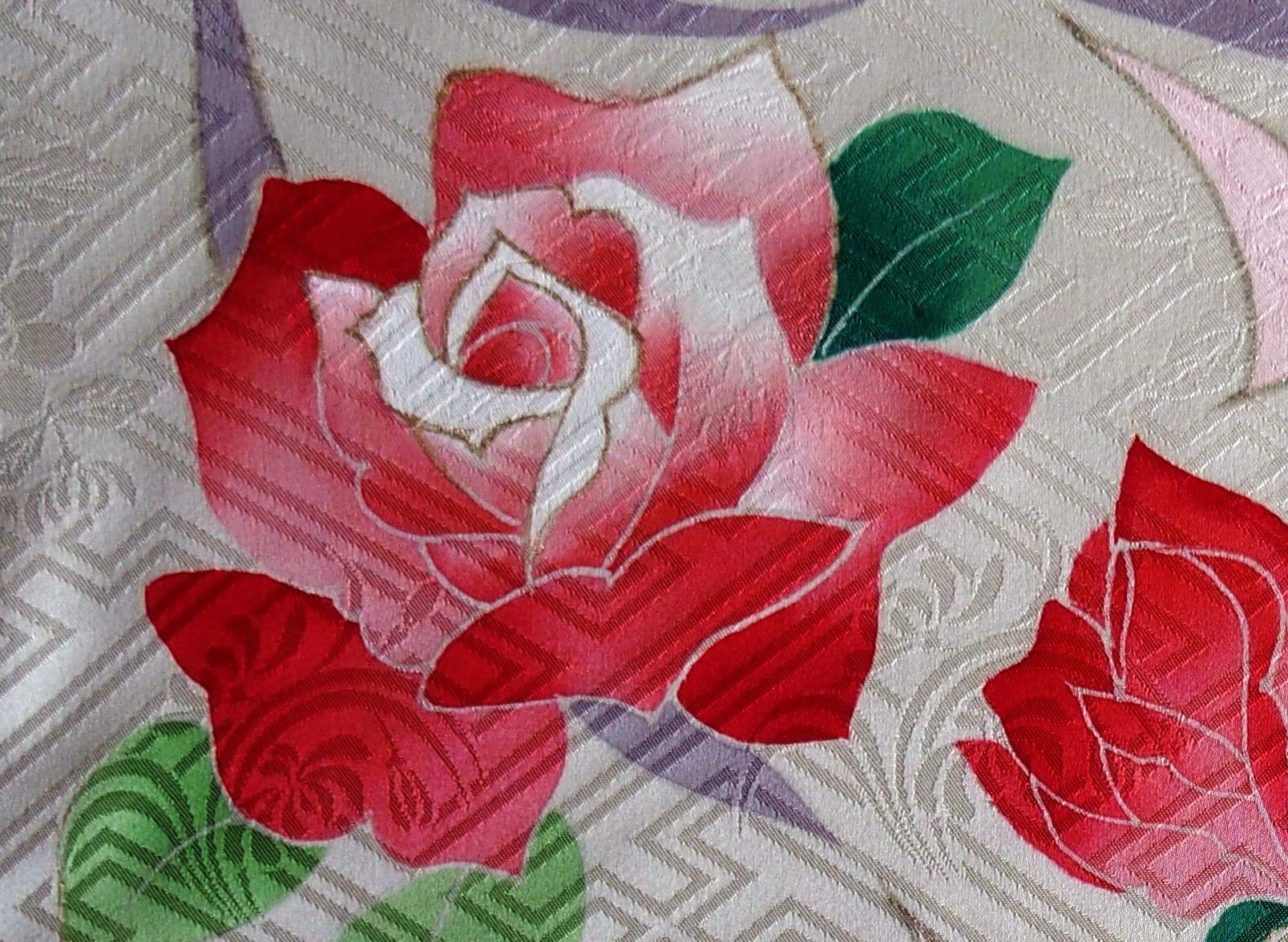

東京手描き友禅のぼかし屋は、比較的抑え目の色調が多いのですが、思いきり華やか色で染めた帯です。

ご覧の通りモチーフは

バラの花束。

通常はピンクにも茶色や黒を加えて

色をくすませるのですが、ほぼピンクはピンク、オレンジはオレンジ、ほとんど暗色を加えずに色挿ししました。

色挿しが済んでまだ糸目糊がある状態

糸目糊を落として出来上がり

まだ試行段階ですが、今後も花束や花園をイメージした模様を発掘したいと考えております。

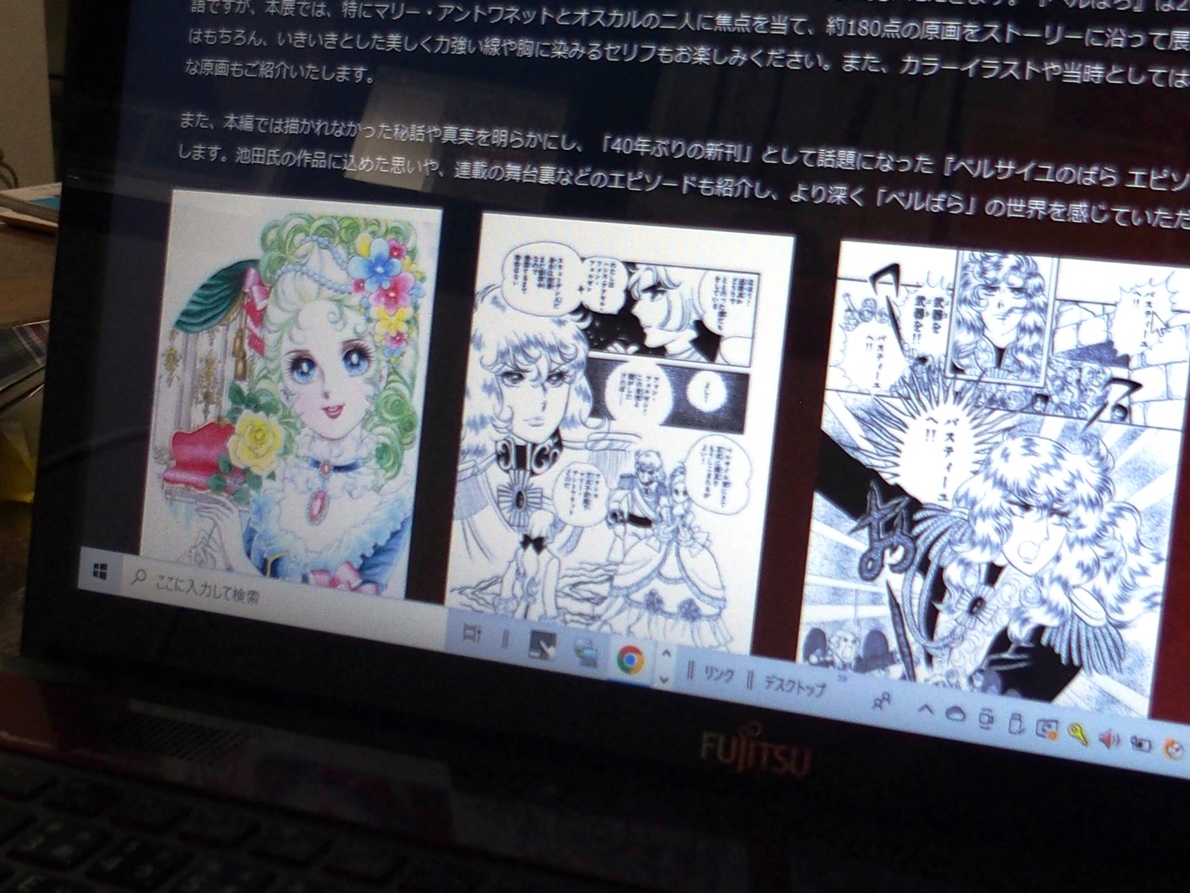

ベルばら風と言えば、当然

「ベルサイユのばら 池田理代子作」往年の大ヒット漫画の影響を受けたもの。

ぼかし屋も大ファンでした。まだ夢見る少女でしたから(;’∀’)

強い影響を受け、高校時代の世界史授業で

フランス革命だけは「もう知ってる!」状態だったものです。

今月、六本木で開催中の「ベルサイユのばら展」に行ってきました。

写真は展覧会のホームページから。

https://verbaraten.com/

一番右はファンなら忘れられない場面。オスカルが衛兵隊を率いて「バスチーユへ!!」と号令するシーン。

多くの原画が展示されていて、繊細な

ペンで描いた線の美しかったこと!

インクを含ませるペンは先端が割れていて、力の入れ方でペン先が広がったり狭まったりすることで、線に表情が出ます。

その

力の入れ加減が実にリアルに見る者に迫ってくる原画でした。オスカルの金髪の輝きを表現する線、スッスッスと描いてある線、近くで見るとすべて手作業。線が生きていました。人物はもちろん服の模様や背景まで、ほとんど手作業の原画ですから綺麗でキレイで。

近々と見られて感激でした。

今の漫画家の方はタブレットの画像処理で描くそうですが、ペンでの手描きにこだわって描く作家もいらっしゃるとか。分かる気がします。

東京は11/20まで。11/30から大阪で開かれるそうです。

ベルサイユのばら展と検索するとすぐ情報にアクセスできますよ。

ぼかし屋の作品紹介 | 11:15 AM

| comments (x) | trackback (x)

2022,06,30, Thursday

東京手描き友禅のバラ ハイブリッド・ティー

ぼかし屋のバラの作例

ハイブリッド・ティー

ハイブリッド・ティーを模様として東京手描き友禅で染めました。

バラ、薔薇は源氏物語にも登場する日本に古くからある花なので、四季花図といった画題に登場してきました。たいていは一重咲の小さな花で、牡丹や菊のように主役を張る花ではありませんでした。

現在のような

花弁が幾重にも巻いた豪華なバラ(ハイブリッド・ティー)は園芸種として発達してきたそうです。

今回訪ねた京成バラ園はハイブリッド・ティーの発達に大きく貢献した育種家の

鈴木省三氏が所長を務めたところで、さすがに素晴らしい大輪の花を楽しめました。

雨上がりの早めの時間だったので、

水滴でバラがキラキラと!

「

夕霧」という名前のプレートがついていました。

ピンクとベージュの間の微妙な色合いが日本風。

こちらは以前から見て観たかった

「ピース」

第二次大戦中1944年にフランスで誕生し、翌1945年、

サンフランシスコ講和条約締結の会場に飾られた大輪のバラ。平和の願いを込められたそうです。

黄色からピンクの

色の淡い移ろいが綺麗な花で、花弁の程よい巻が上品でした。

古来の

一重咲のバラもありましたよ。

遠目には山吹のよう。

でも近づくとさすがバラ。一重でも華やかですね。

京成バラ園は千葉県八千代市。

美味しいベーカリーや苗の販売コーナーもあります。機会があればぜひお訪ねください。

ぼかし屋の作品紹介 | 09:39 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,05,31, Wednesday

手描友禅誂え染めの振袖:英国風にbespoke kimono:ビスポークの着物

:米国風にcustommade kimono:カスタムメードの着物……呼び方は色々ありますが。

ぼかし屋は東京手描友禅を誂え染めで承っております。

お客様の様々なご希望に沿うよう工夫していくなかで、こちらが勉強をさせていただく事も多い日々です。

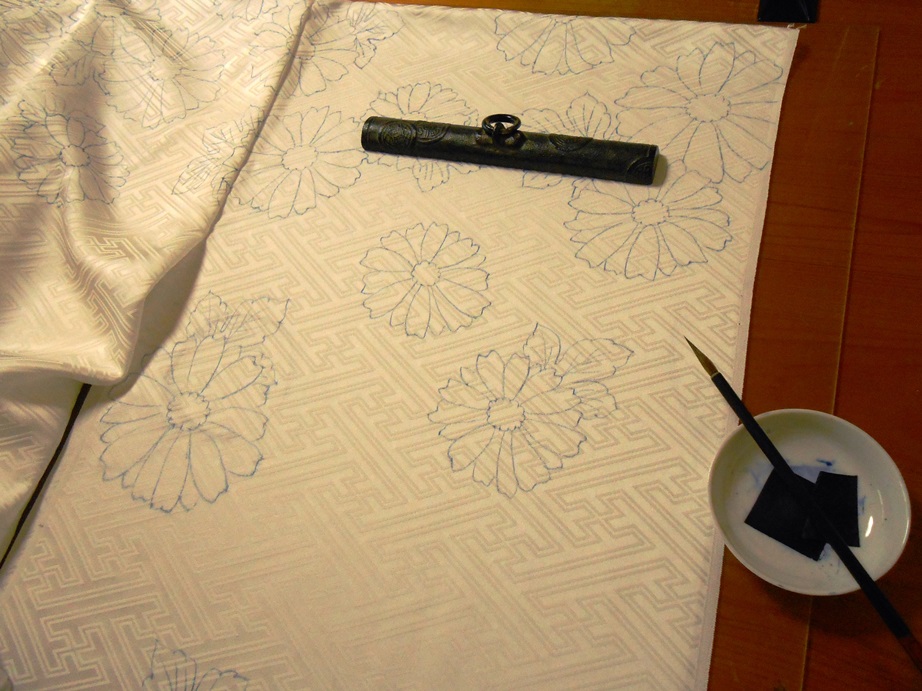

本日ご紹介するのは、黒地に染めた上に鮮やかな菊の花を散らせた個性的な振袖。

黒地散らし菊文様振袖

アニメの物語に登場する少女が着ていた振袖と同じイメージで、というご注文でした。

アニメのクラシックな雰囲気を壊さないように、実際に二十歳のお嬢様が着た時に綺麗に見えるように、お客様と相談しながら柄を起こしました。

ちょっとワイルドな雰囲気の菊。

お客様が「こんな感じの菊が好み」とイラストで説明してくださったので、とても助かりました。

古典的な雰囲気を出すために、菊に合わせた濃い朱色で染めた比翼をつけて

「比翼仕立て」にしました。

三尺の大振袖にも朱色の振りを付けました。.JPG2.JPG)

歩いたり袖が揺れたりすると、裾や袖のうしろ側に朱色がのぞき市松人形のようにクラシックです。

比翼仕立ては現代では黒留袖に多いのですが、本来は格式ある礼装で広く行われていました。今でも振袖や色留袖など、ご希望によって比翼をつけ豪華な雰囲気にいたします。

製作風景をご覧ください。

仮絵羽仕立てした状態で下絵を描いていきます。

ぼかし屋では紙青花を愛用しています。

衿、胸、袖にかけて模様がつながります。これを絵羽模様といいます。

サッと描いてある〇 仮絵羽仕立てでお客様に羽織っていただいて調整した時に、ここに花を増やすと決めてつけた印です。

裾も連続した模様に。絵羽とは「縫い目を越えて模様が連続している」こと。

たとえ散らし文様でも、絵羽模様になっていると着用した時に格の高い印象を与えます。おそらく室町期以来日本人の馴染んできた屏風絵や襖絵の影響だと思います。

<br />

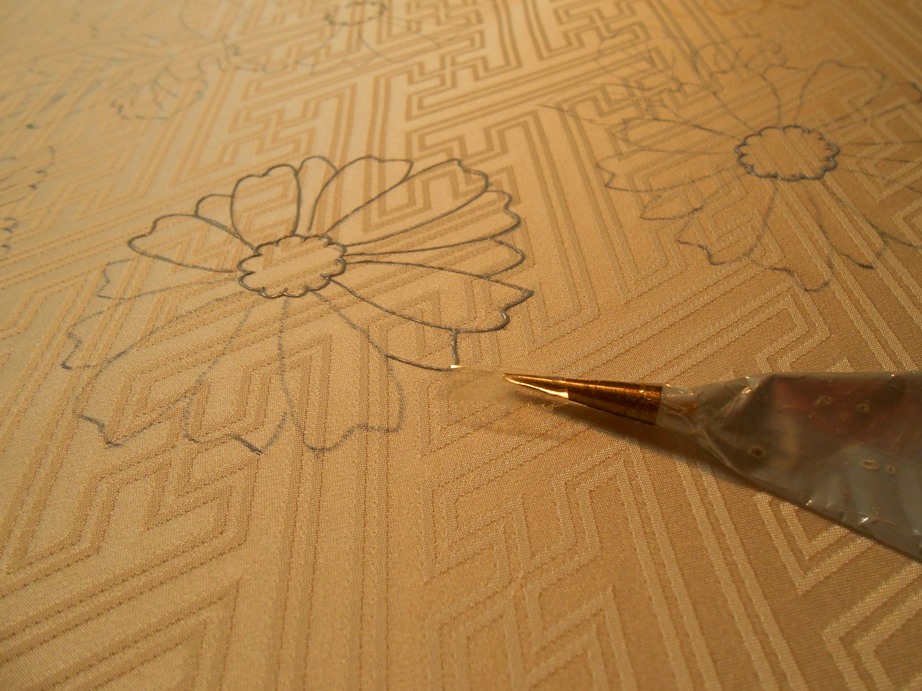

糸目糊

糸目糊置きの作業

仮絵羽

仕立てを解き、生地は伸子に張ってピンとさせてあります。

糸目糊置きが終了

今回は黒地なので模様の色差しより

先に地色の染めを行いました。

模様も地色も一貫制作のぼかし屋ですが、

黒染だけは専門の黒染屋さんにお願いします。

黒染め屋さんから戻ってきた生地に

フノリ地入れしています。

糊気がないと模様色差しの時に染料が生地に定着しません。染料が糸目糊を超えてはみ出す原因にもなります。

いよいよ

色差し。

大きな菊が単調にならないよう、各色とも三種類の濃淡を用意しています。

外に向かって淡くなるよう 花弁ごとに水の力を借りて、

薄い色から濃い色へと ぼかし染めしていきます。

.JPG2.JPG)

途中で 「絵羽模様の左右で色が合っているかどうか」「各色の菊の散り具合はどうか」確認しながら作業を進めます。

最後に生地を並べて再点検。

一番裾に生地を伸子の針から保護するための「端切れ」がまだ付いたままです。

整理屋さんから戻ってきた生地。糸目糊がとれて、

糊の跡が糸目のように白く浮き上がって見えます。(糸目糊の名前の由来)

さらに水洗いで余分な染料や糊成分などを落とし、乾燥。湯のしで生地目、生地幅を整えて、最初に糸から白生地に織られた時と同じ状態に戻りました。色、模様がついているだけが違いです。

左端の縫い目は、衿と衽(おくみ)を剥ぎ合せたところ。

仮絵羽仕立てを解いて染める誂え染めでは、作業中必ず衽の中央、衿との境にこの縫い目があります。

アニメの少女の振袖には金銀は使われていませんでしたが、現実の振袖として少しは金色も欲しいところ。

金をぼかし状に

柔らかくあしらいました。

出来上がりの生地はスッキリと光沢が出てとてもきれいです。

染色作業がすべて済んで点検しながら衣桁に掛けて眺めているところ!(^^)!

お客様に上がりを確認いただいて仕立て屋さんへ移動します。

お嫁入りも近いというわけです。

ぼかし屋の作品紹介 | 11:41 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,04,28, Friday

本日は子供用の被布を紹介します。

被布(ひふ)は着物の上が重ねて着用するものです。

かつては大人の女性も着用しましたが、今はもっぱら七五三のお祝い着に重ねて女児が着る袖なしの上着を指します。

古典的な緑色に折り鶴の模様。

地色のぼかしは、前見頃で段違いにして華やかさを出しました。

朱色系のお祝着によく合う色合いです。

最近「折り鶴」の歴史についての新聞記事を読みました。

今年2/22の朝日新聞紙面

折り鶴は江戸時代18世紀以降のものだと考えられてきたが、

16世紀末~17世紀初頭には存在したことが分かったという内容です。

三羽の折り鶴が彫り込まれている小柄(こづか)が豊臣秀吉に仕えた職人の作と確認されたそうです。

小柄は刀の鞘の外側に紐巻きして付けておく細いカッターのような小刀です。

小柄の柄は紐巻した上から見えるので、刀の装飾の一部となり、おしゃれのために武士が凝った小柄を自分の刀につけたそうです。

この鶴の大きさは1㎝か1.5㎝といったところ。細かい細工です。

この記事によれば、折り紙はもともと室町時代に武士が贈答品を包むための礼法として広まり、江戸時代になって町人にも普及したとか。

日本の庶民文化の代表のような折り紙、武士の嗜みとして始まったという折り鶴の歴史は案外古いような、新しいような…

今では折り鶴模様は可愛らしい着物の柄として好まれています。

もとが折り紙なので、

何色も色を使っても上品に見えるところが嬉しく便利な模様です。

ぼかし屋の作品紹介 | 12:20 AM

| comments (x) | trackback (x)

2016,06,08, Wednesday

手描き友禅による雨中紫陽花の表現

季節の移ろいは速いもので、あちこちで見事な紫陽花を見かけるようになりました。

紫陽花はたいへん好きなモチーフで、染めるたび色々試しております。

こちらはそぼ降る雨の中の紫陽花の模様。

こちらはそぼ降る雨の中の紫陽花の模様。

背景が明るいとそぐわないし、あまり暗いと嵐のようになってしまうし……

ほどほどの曇天になるよう色合いを考えて彩色しました。

染料による雨粒に加え、銀彩で仕上げに雨を増やしています。

近所で撮影した紫陽花。色の移ろいが見事です。

お天道様が、藤色からブルーまでの染料を作り、三輪とも違う配分で彩色したかのようです。真似したいものです。

お天道様が、藤色からブルーまでの染料を作り、三輪とも違う配分で彩色したかのようです。真似したいものです。

t="_blank">

先日東京地方の梅雨入り宣言がありました。

絹地の保管には厳しい時期となりました。

ぼかし屋の作品紹介 | 08:36 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,03,07, Monday

昨日無事に今年の

染芸展が終了しました。

浅草の会場に移って初めての開催。場所柄がよかったのか、

三日間のご来場者は約1700人!(‘◇’)

昨年のほぼ倍増で、諸先輩方もビックリでした。

当然、友禅染の

体験コーナーは大盛況。

開催中は本当に多くのお客様とお話ができ、忙しくとも楽しい時間を過ごすことができました。

皆様どうもありがとうございました。

会場で出品作を撮影しました。

模様化した菊の花々から生まれた鳳凰が遊ぶイメージで作図しました。

身頃のブルーと同系統色の濃淡で

裾濃(すそご)に染めました。

ぼかし線をずらして引き染めを二度繰り返すことで、

たいへん

※足の長いぼかし染めとなりました。

※ ぼかし染めは、色がグラデーションで薄くなっていき、淡色または、ついに白になる染め。淡くなり始めた所から一番淡く、または白色になるまでの長さを

「ぼかしの足」と呼びます。

ぼかしの

足が長いほど、

なだらかに淡くなっていくぼかし染となります。

短いと、一気に色が消える感じのぼかし染となります。

模様が引き立つぼかし方を考えて染めます。

ぼかし屋の作品紹介 | 11:19 PM

| comments (x) | trackback (x)