2025,04,24, Thursday

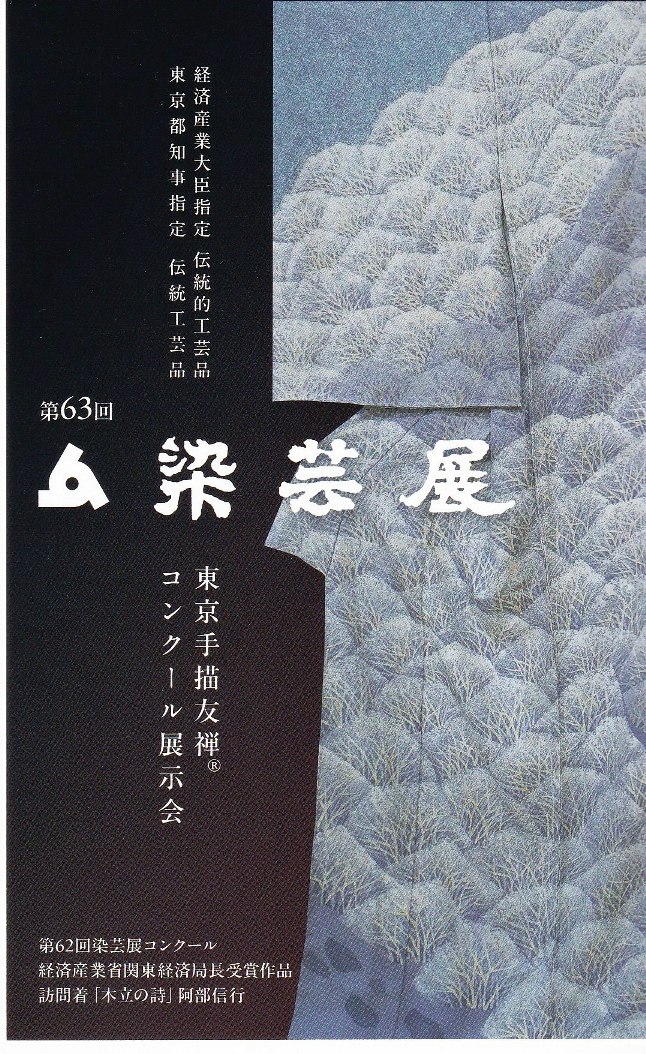

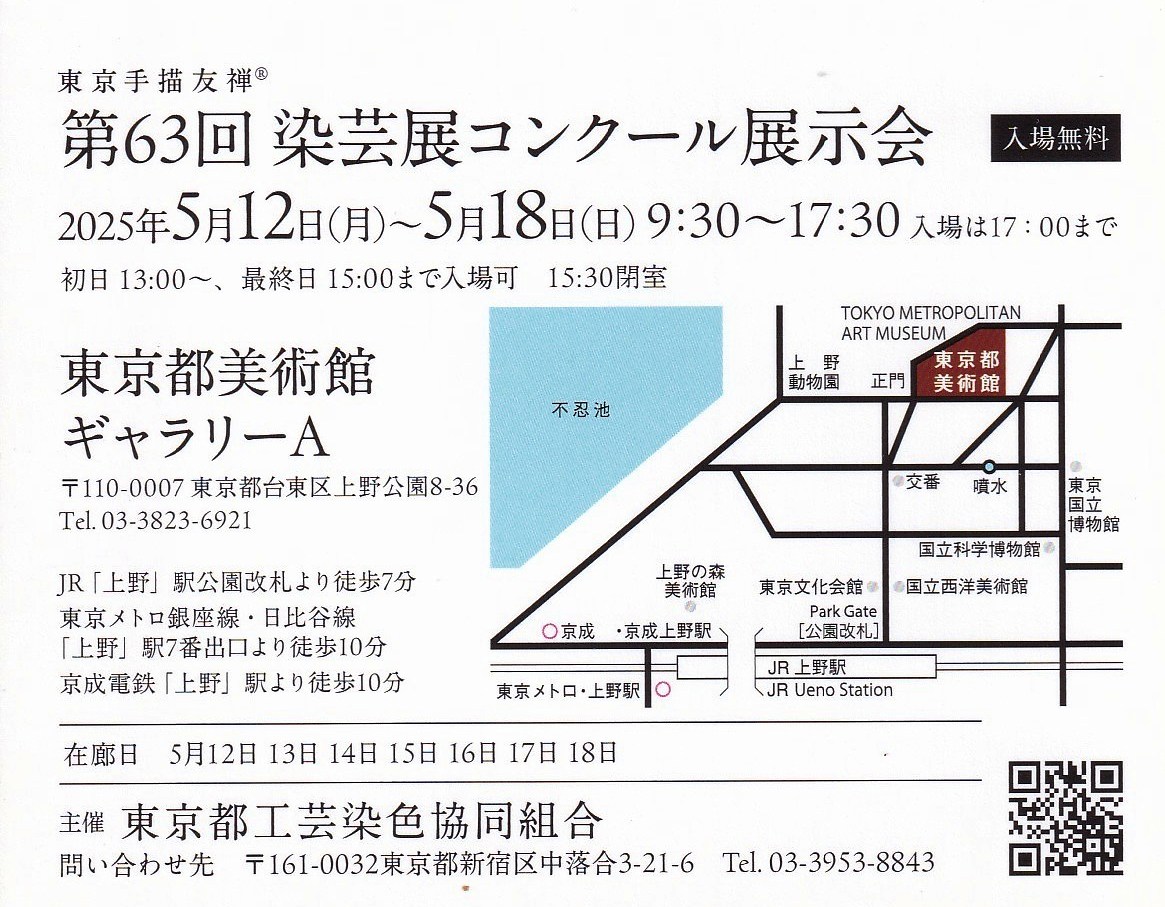

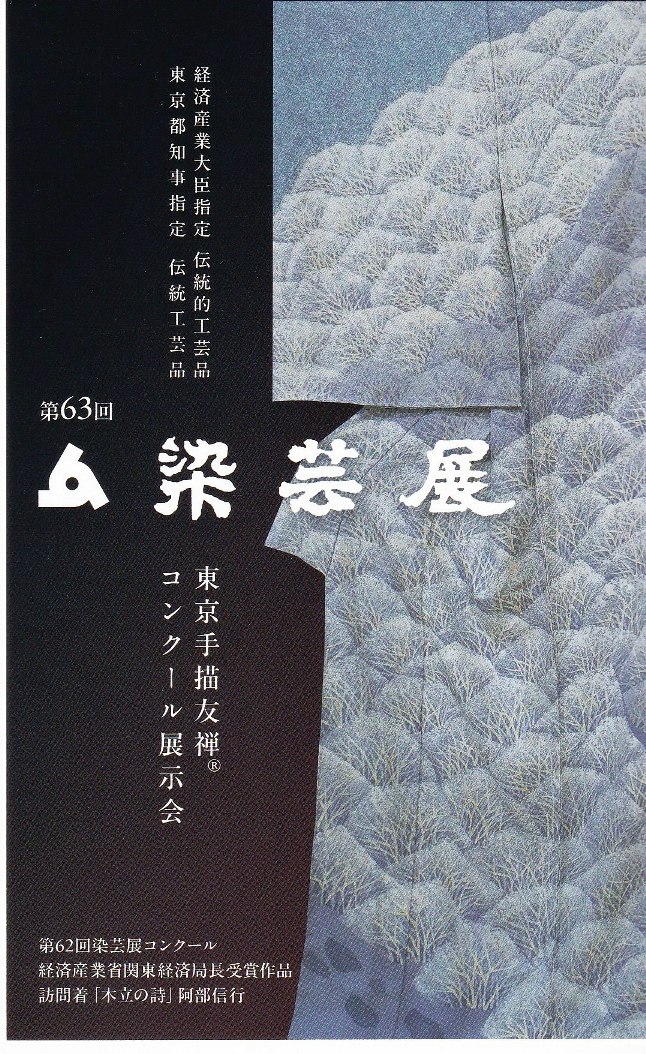

手描友禅の職人組合である

東京都工芸染色共同組合が主催する年1回の展示が来月予定されています。

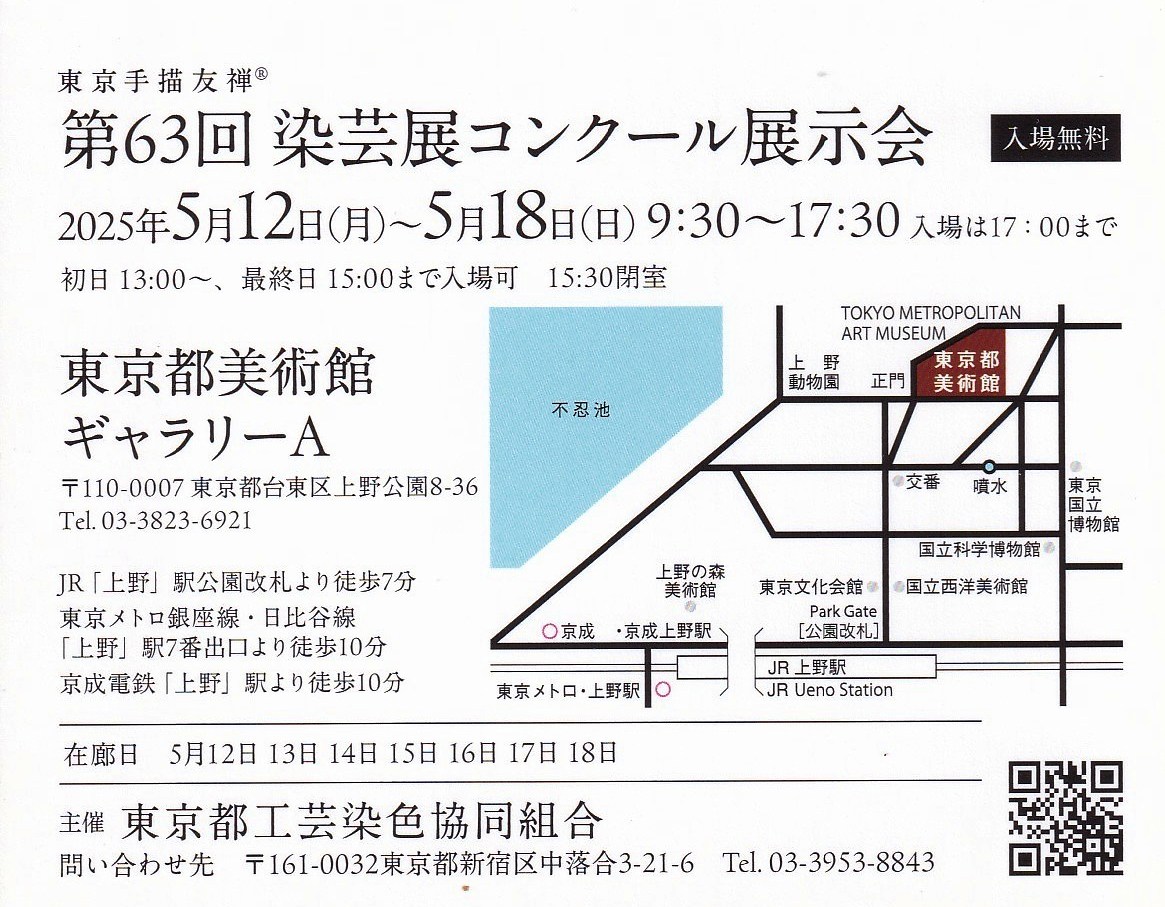

例年3月に浅草の産業会館で開かれていましたが、今年から会場を

上野の東京都美術館に移しました。

(宮崎は14,16,18日に会場におります)

ご存じのように東京都美術館は大変大きな美術館で、メインの展示会場では超有名な内外の美術の展示が行われています。今回の手描き友禅の展示はそのメイン会場のすぐ脇の

ギャラリーAで開きます。

ぼかし屋の作品は一点だけですが諸先輩方のおしゃれな作品が出ますのでお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

お近くに、と言うならばそれはメイン展示場を鑑賞するついで、という事になりますね。

実は東京都美術館への移転が決まった時に組合員みんなで「着物好きなお客様方が喜びそうなメイン展示にぶつかりますように」と祈ったのでしたが、

ご縁があったのは何と!ピカソの上をいくスーパーアーティスト「

ジュアン・ミロ展」

ご参考までに展覧会チラシはこちらです。

かつて高校の美術教科書で初めて見た時は「ホアン・ミロ」という表記だったのも懐かしく。スペイン、カタルーニャ出身でピカソと同じくファシズムとフランコ政権に反対の立場を貫いた人だそうです。

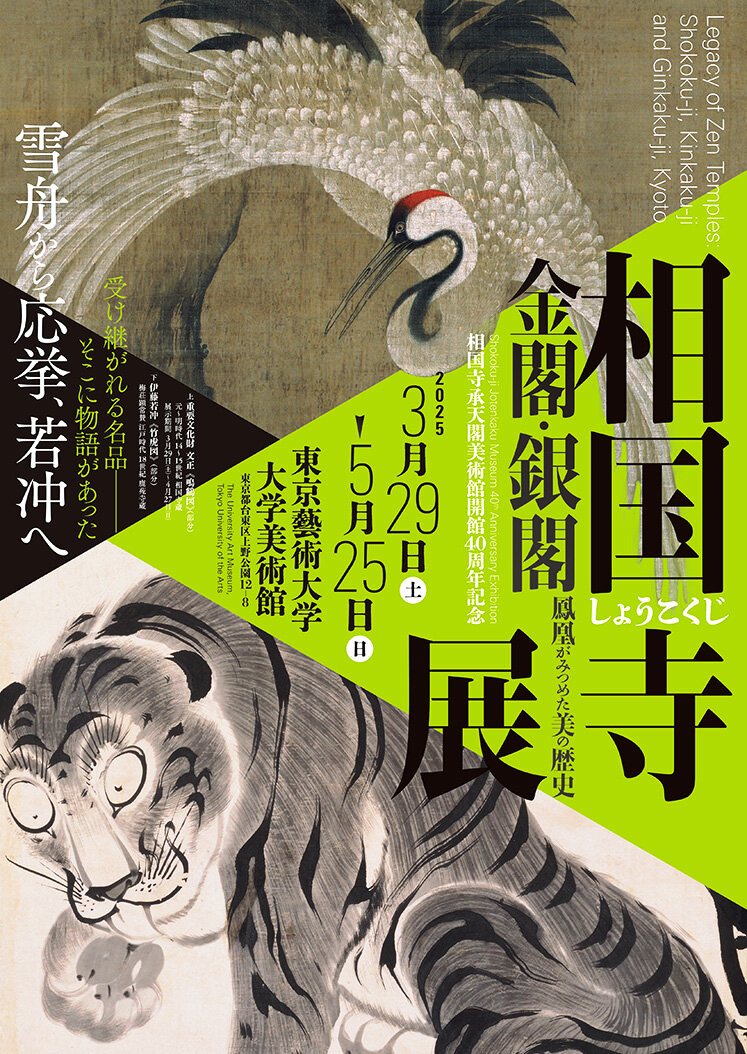

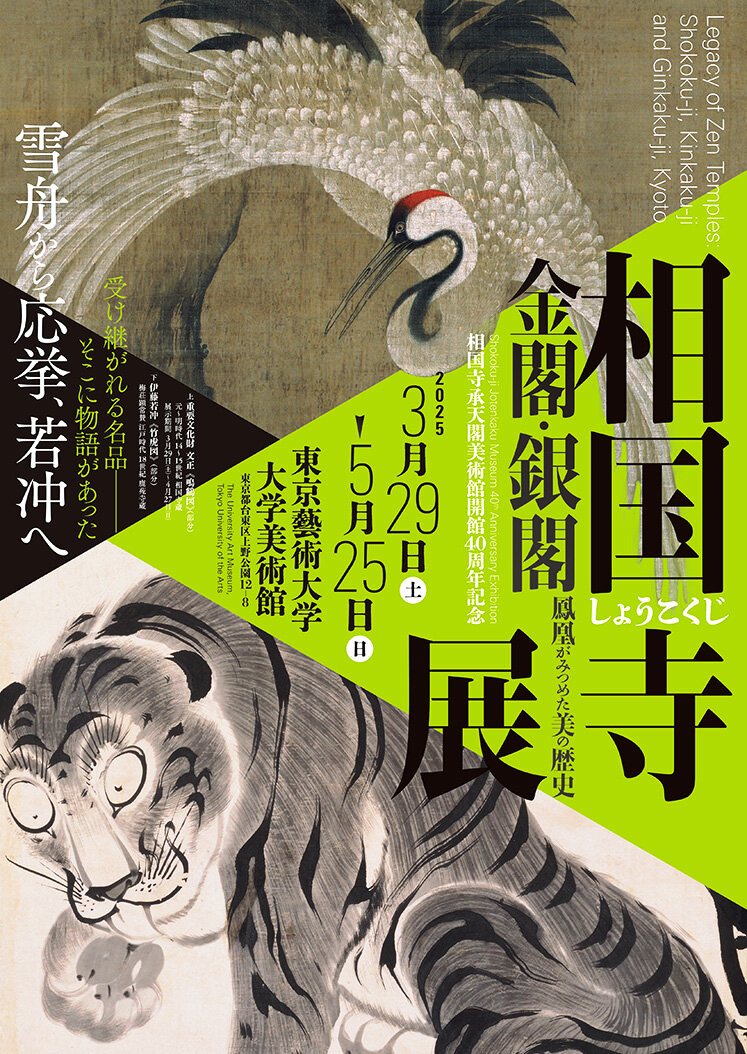

着物好きの興味を引く展覧会が他にないかと言えば、5月25日まで

東京藝術大学大学美術館で開催中の「

相国寺展-金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」はいかがでしょうか。

京都の名刹、相国寺は伊藤若冲の「動植綵絵」の本来の所有者として有名ですが、今回の展覧会では若冲の墨絵が展示され、他にも雪舟、探幽、応挙などのお歴々を見られるようです。

やはり観るならコチラでしょうか!

芸大美術館は東京都美術館を過ぎて国立博物館を右にみて左折、少々歩くと左前方に見えます。

何だか展覧会情報になってしまいました(^^)

お知らせ | 11:00 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,10,15, Tuesday

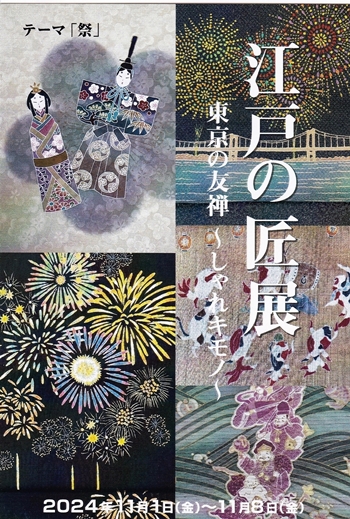

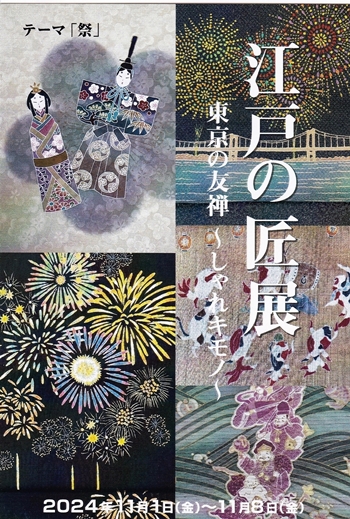

友禅の着物、帯、小物展示のお知らせ

東京都工芸染色協同組合の有志にて展示を行います。

新宿副都心あたりにご用の節はお立ち寄りください。

主に組合の先輩方の染め帯の出品ですが、ぼかし屋も訪問着1点で参加いたします。

お問い合わせはぼかし屋友禅の℡、またはお問い合わせ票を送信して下さい。

お知らせ | 10:36 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,02,23, Friday

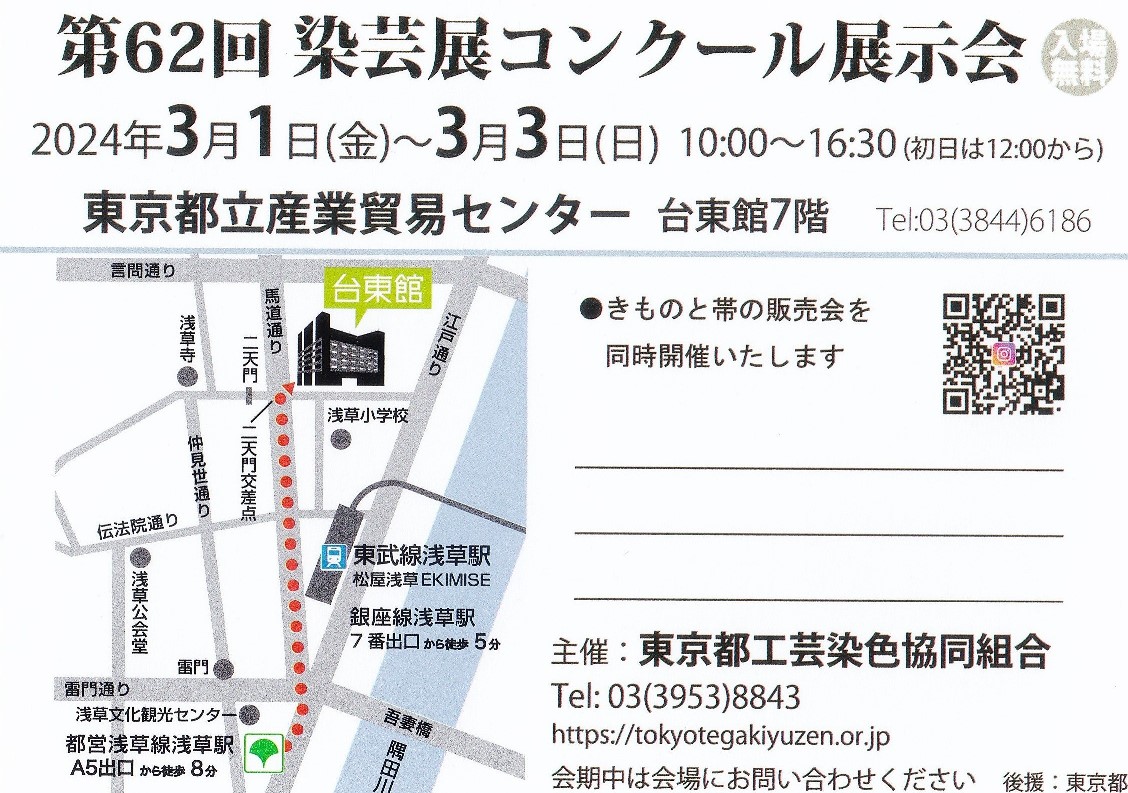

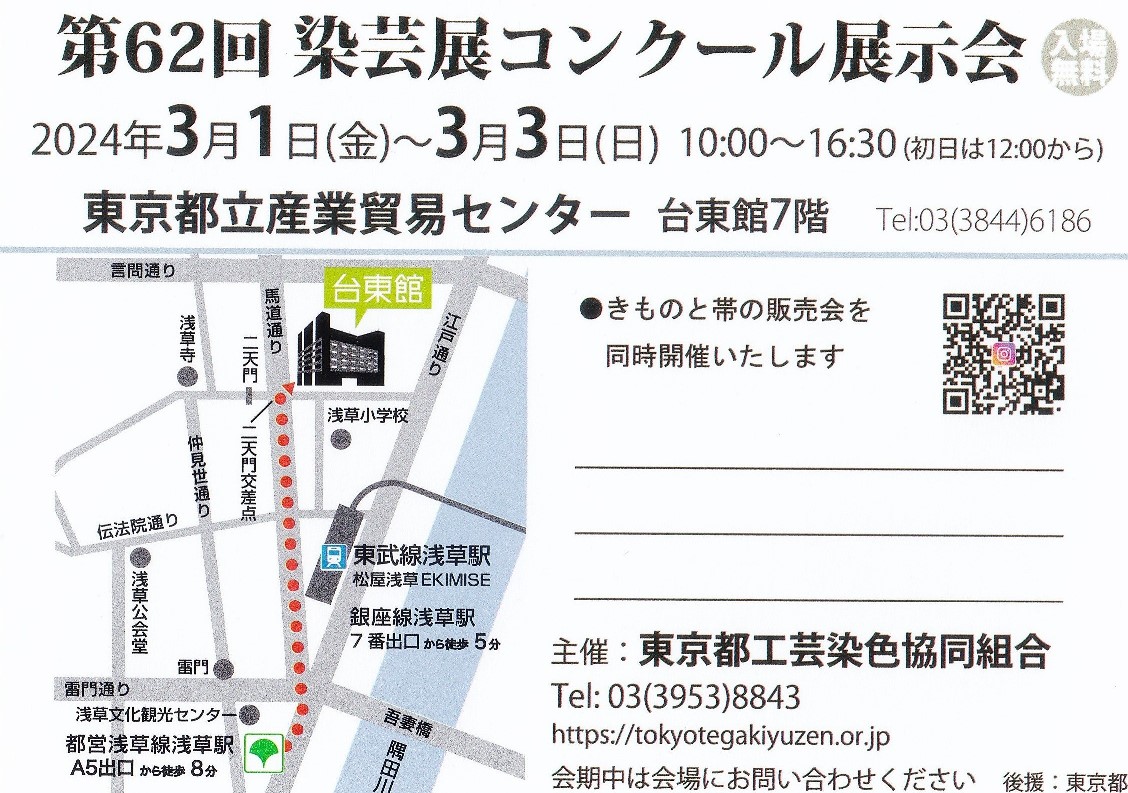

東京手描友禅、染芸展のご案内

今年も

東京手描友禅の職人組合主催の

染芸展が3/1~3/3まで開かれます。

毎年「浅草の雷様のお参りのついでにいかがですか」と案内してきましたが、浅草での開催は今年で最後となりました。

来年から上野の

東京都美術館ギャラリーに引っ越します。

手描友禅や型友禅、絞り染め、手刺繍、絹の生地を織るなど伝統産業としての着物業界は、残念ながらここ20年ほどインクジェットプリントによるレンタル事業に押される一方となっております。

コンピューター技術の発達による恩恵はスマホ、ネット情報、映像技術など様々な場面に及び、便利なわけですが…

街角で写真屋さん、印刷屋さんを見かけなくなったように、伝統工芸としての着物産業も縮小の一途とたどっております。

職人組合の所属員も減少し、同じ東京都の施設ながら産業会館で開催する規模を保つことが難しくなり、美術品として生き残りを図る方向となのです。本来はたくさん制作、販売する「産業」なのですが、将来どのようになっていくかは見通せません。

でも!その時、その時でやれる事をやっていこうということです。

では最後の「

雷様お参りついでにいかがですか」

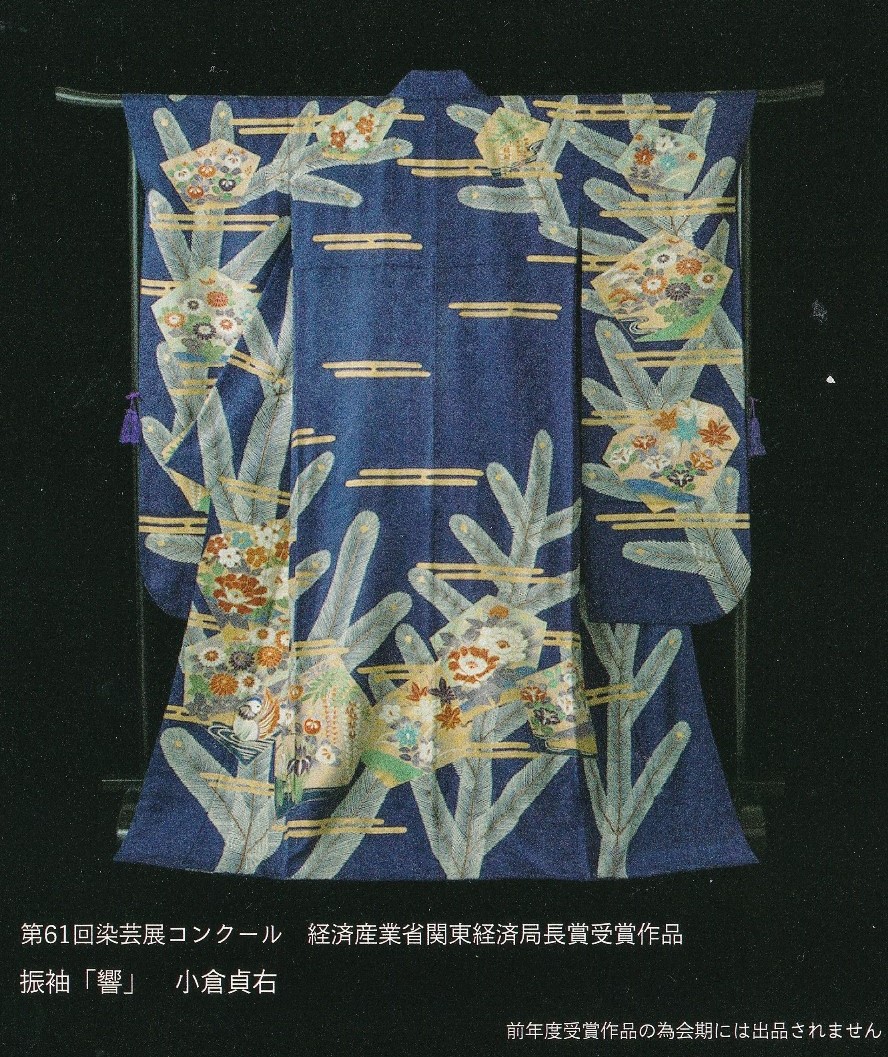

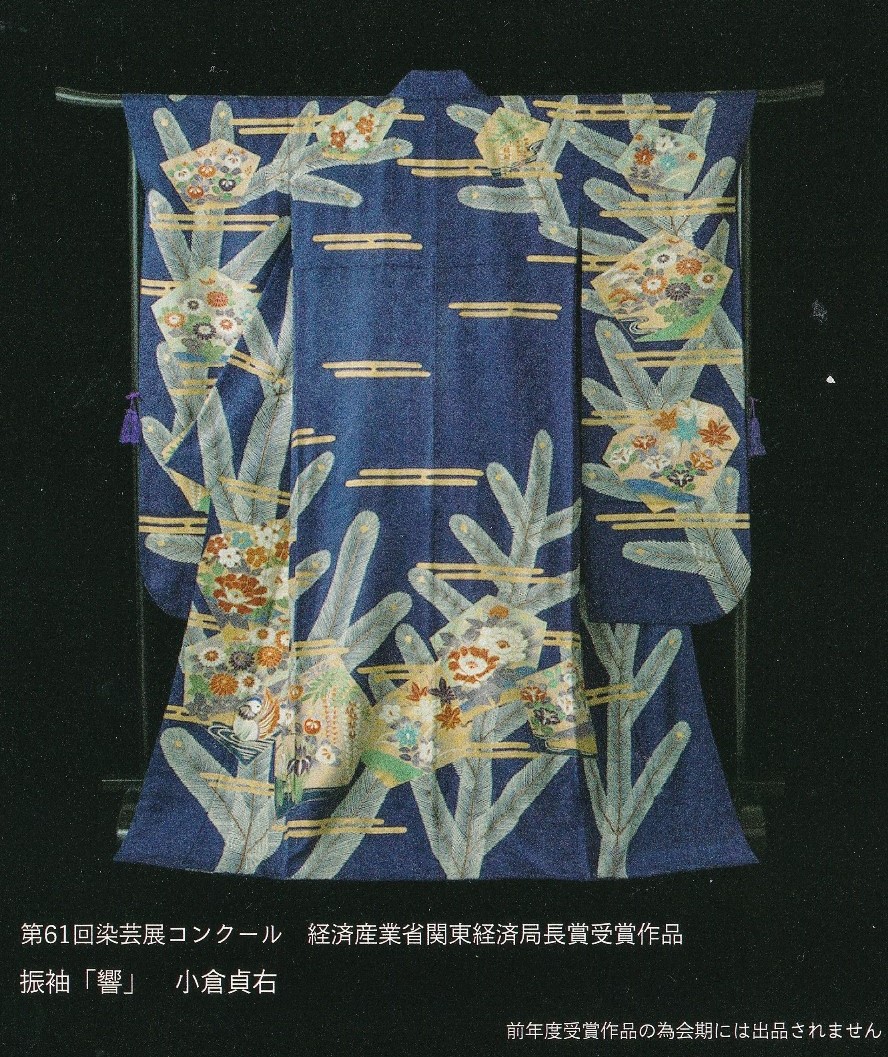

(案内状掲載の振袖は大先輩である小倉貞右先生の昨年の作品です)

(案内状掲載の振袖は大先輩である小倉貞右先生の昨年の作品です)

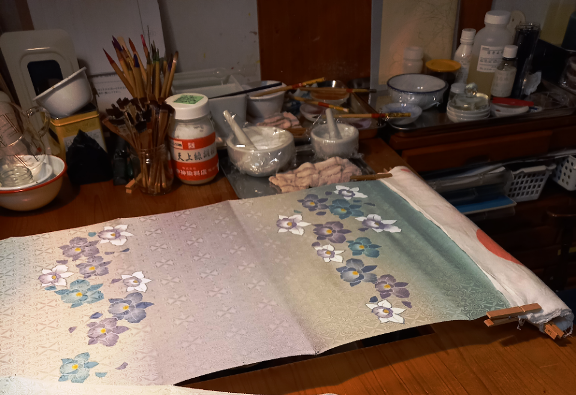

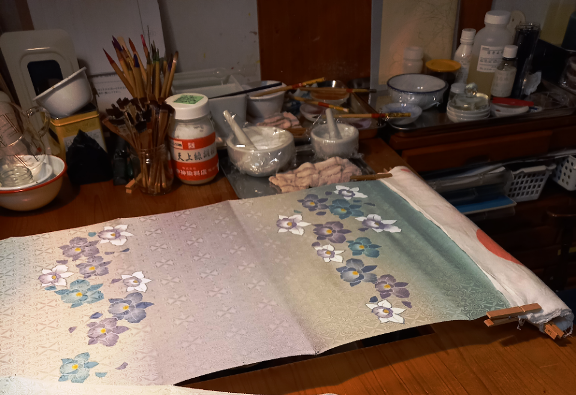

出品作の制作風景から。

色挿し

途中で立て掛けて色調を確認します。

ちょうど衿と衽を剥ぎ合せた部分で、長細く裁ち切った生地を縫い合わせて反物状に戻して染め作業をしているところです。

お知らせ | 06:13 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,01,08, Monday

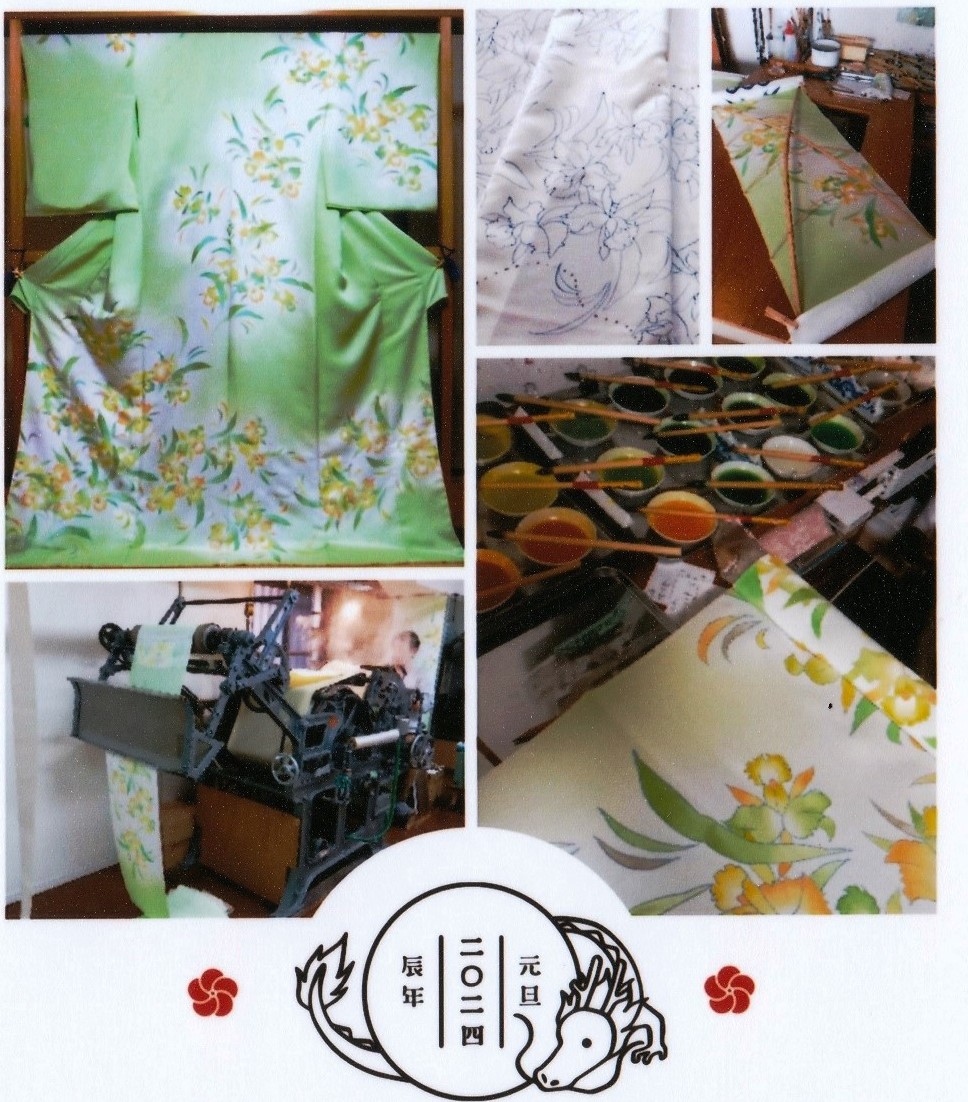

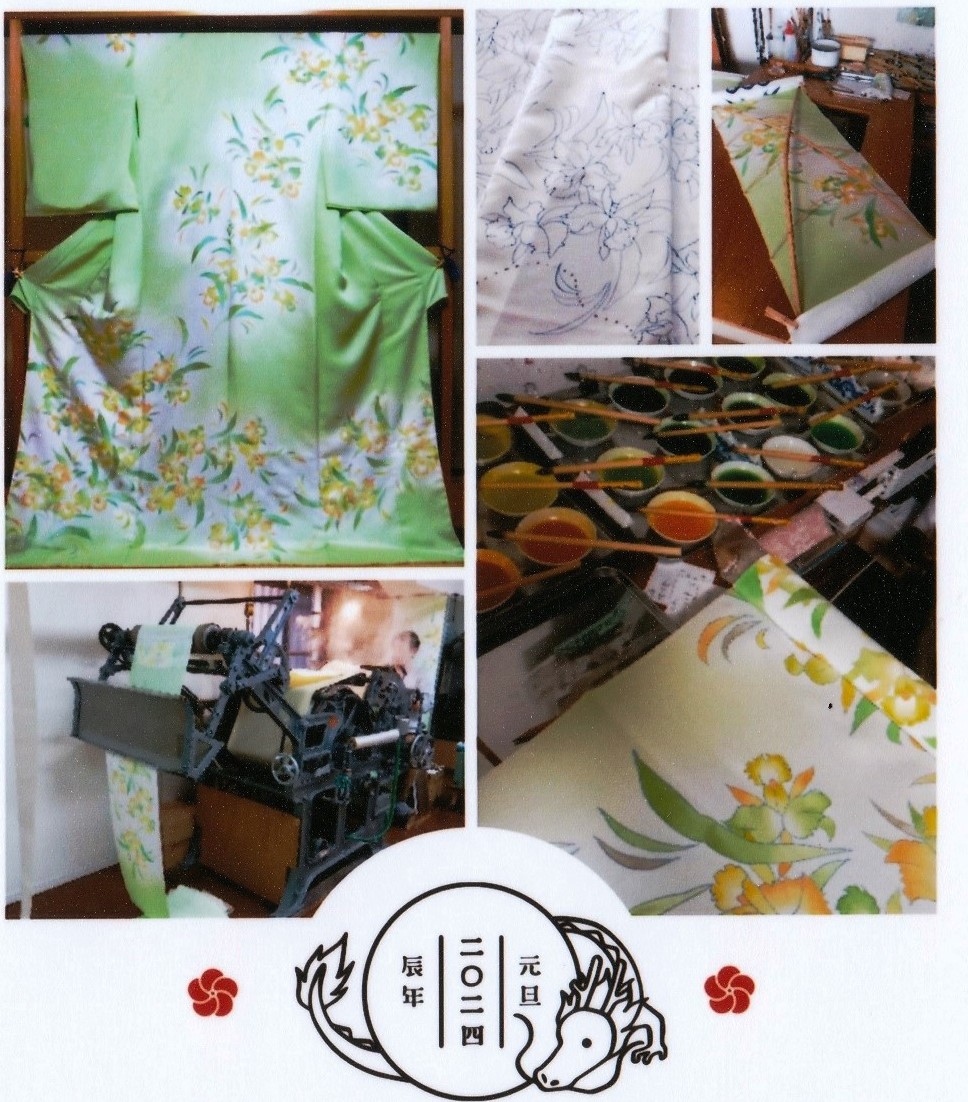

ぼかし屋友禅の年賀あいさつ

昨年中は多くの皆さまにお世話になりました。

今年は能登の地震、羽田空港の事故など驚くばかりの年明けとなりました。

もともと、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルによるガザ地区への攻撃と、強い者が弱い者を攻撃し続ける中での新年ではありました。

加えてこのような災害に見舞われた能登地方の皆さまにはお見舞い申し上げます。

これから冬本番。せめて暖かい設備の整った場所に、迅速に移動していただく事はできないのでしょうか。

すべてがもどかしい毎日となっております。

※ 年賀状の左下の写真は下落合にある吉澤湯のしさんで写しました。

染めの作業で歪んだり縮んだりした生地に大量の蒸気にあってて、真っすぐ平らな反物に戻す作業です。絹の生地の染色には欠かせない工程です。

お知らせ | 09:33 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,09,29, Friday

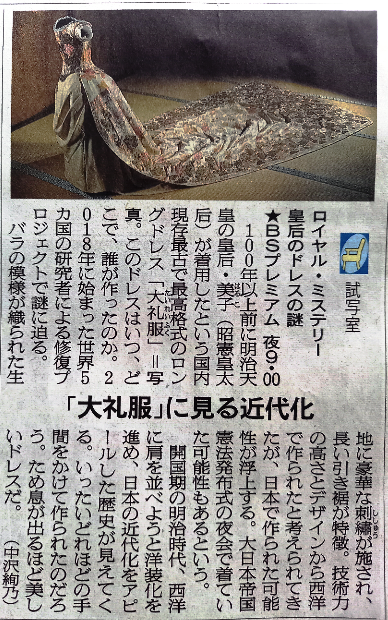

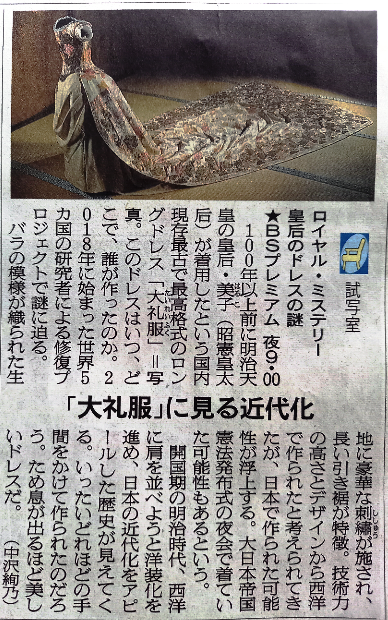

着物の技術で制作した明治の大礼服

明日

9月30日(土)18時から

NHK BSプレミアムで

「ロイヤルミステリー 皇后のドレスの謎」が再放送されます。

昨年放送された時に見たのですが、着物好きとしては興味深い内容でした。再放送があるならぜひご紹介したいと思います。もっと早くご案内したかったのですが、今日の明日になって気付きました。

大急ぎで書いております。

放送当時の番組案内です(朝日新聞から)

このドレスは明治天皇の皇后が式典で着用したものだそうです。

同じく朝日のネット番組案内からの写真で 大きくご覧いただけます。

番組の主旨は、この

ドレスは打掛や振袖を作るのと同じ技術で作られていること。

明治時代になって宮中行事のドレスコードで最上位とされたドレス類について、従来はフランスなどからの輸入生地で作られたものとされてきましたが、近年生地も縫製も

日本人によって行われたものが多いと分かってきたのです。

番組中で生地のアップも見られます。確かに江戸以来の刺繍職人が縫い上げたのだな!という感じが分かりますよ。

武士の世が終わり、刀に関わる多くの職人が錺細工(かぎざいく)に乗り出したように、

織り刺繍の職人も形が着物からドレスに変わっても同じ技術が活かせたという事ですね。

初回放送を見ましたが、再放送も再度見てみようと思います。

お知らせ | 11:06 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,12, Wednesday

今回は見た展覧会のルポではなく、お勧め展覧会の情報です。

見ることが出来たら、後日ルポしたいと思います。

(画像は展覧会チラシとNHK Eテレのアートシーンより)

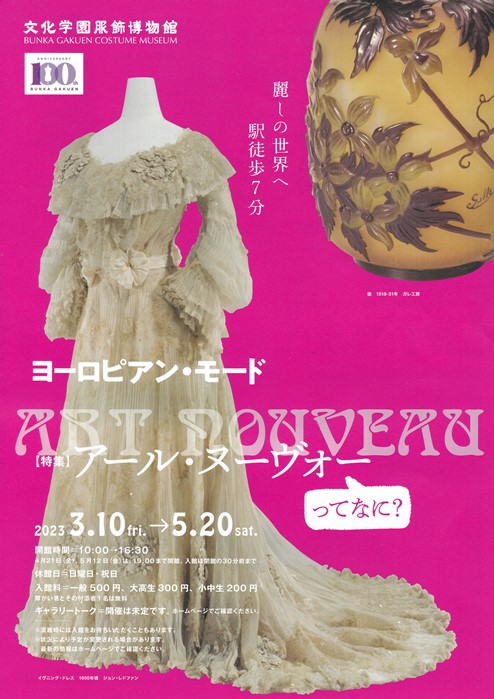

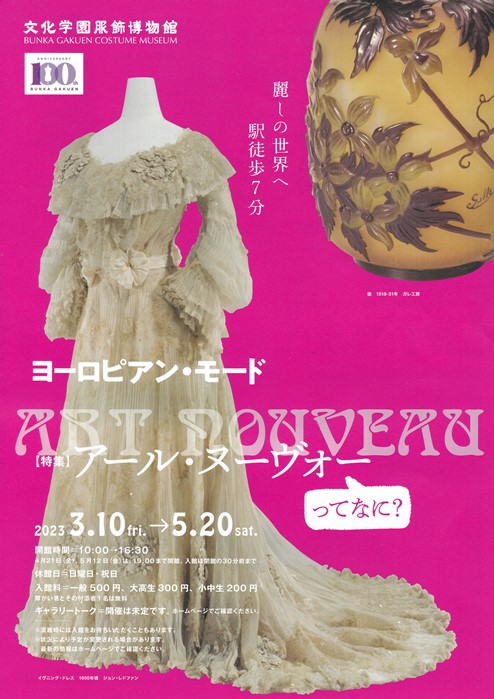

① ヨーロピアン・モード展

特集 アールヌーボーってなに?

文化学園服飾博物館(新宿駅南口)にて。5月20日まで。

https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/

当ブログ「きものブログ」は着る物ブログなので、ぼかし屋としては絶対に見に行きたい展示です。

日本でまだドレスに縁がなかったロココ時代の、つまり

まだ江戸時代のヨーロッパの服飾が見られて、新しくはクリスチャンディオールまで展示されているようです。

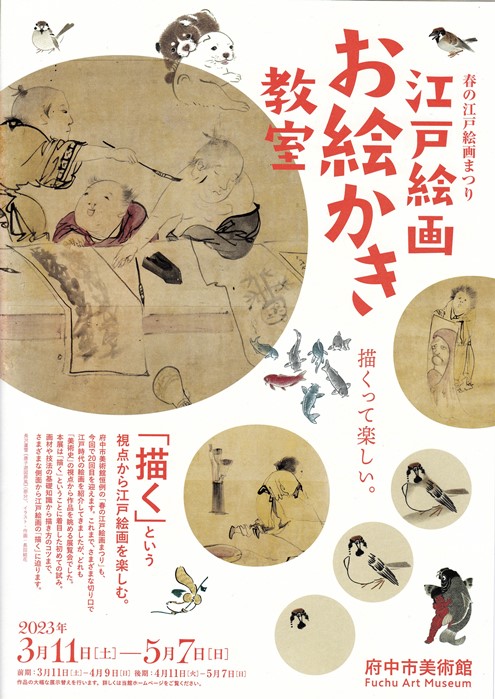

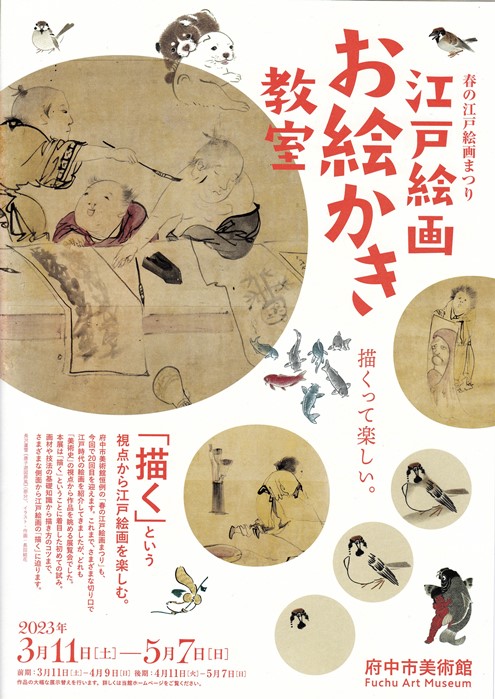

② 「江戸絵画お絵かき教室」展

描くという視点から江戸絵画を楽しむ。

府中市美術館 (東京都府中市)

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/index.html

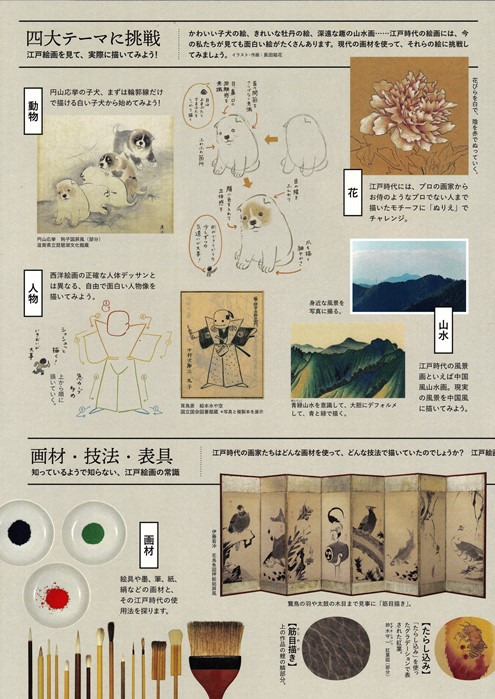

江戸の画家たちが

どんな技法で、道具で、材料で絵を描いていたのかを紹介する珍しい切り口の展覧会。面白そうです!

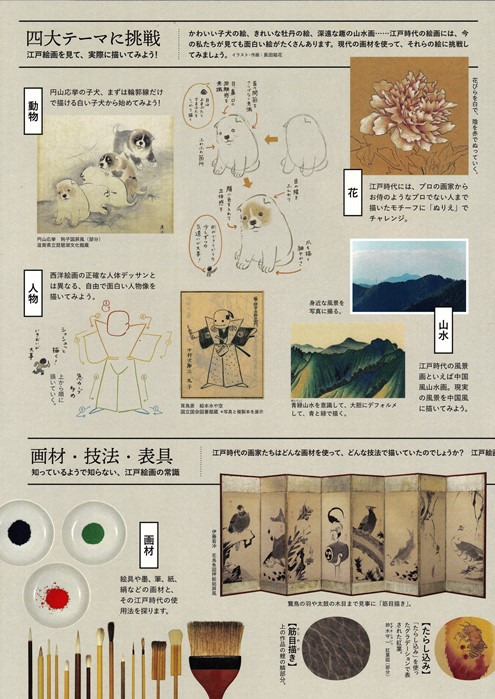

琳派の画家たちが多用していた「垂らし込み」や、伊藤若冲の技法として有名な「筋目描き」「裏彩色」などを、どのような手順なのか、分かりやすく教えてくれる展示のようです。

伊藤若冲 「雨竜図」

筋目描き→墨で描いた時に、墨の成分より先に

紙に水分が走る性質を利用した描き方。水分が輪浸みのようになる感じ。お習字で経験ありませんか。

NHKのEテレ、アートシーンでも紹介されていました。

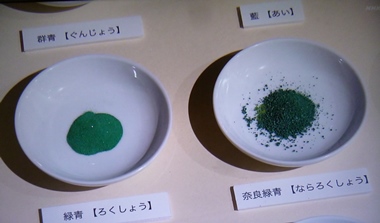

絵具で使う顔料や膠(ニカワ)

すべて自然界にある金属や石、貝などが原料

下から2段目、左から2個目の「べんがら」は鉄粉で防腐効果があり、木材の塗装によく使われたものです。京都祇園の「べんがら格子」が有名です。

緑青といっても種類があるのですね。

材料の違いはもちろん、砕く細かさが違っても違う色になるとか。

日本画の経験がない者としては勉強になります。

どのように筆を運んだら、このように描けるのか分かるような展示だそうですよ。

お知らせ | 10:48 PM

| comments (x) | trackback (x)

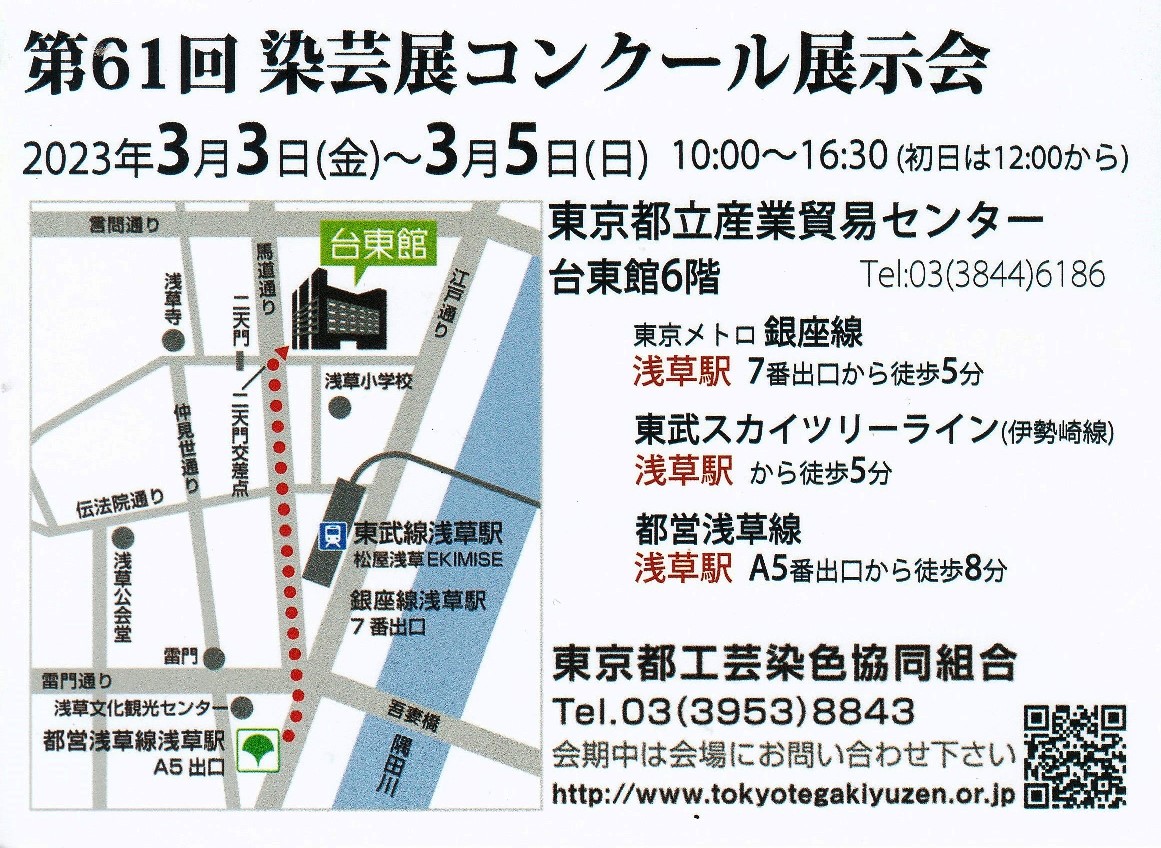

2023,02,28, Tuesday

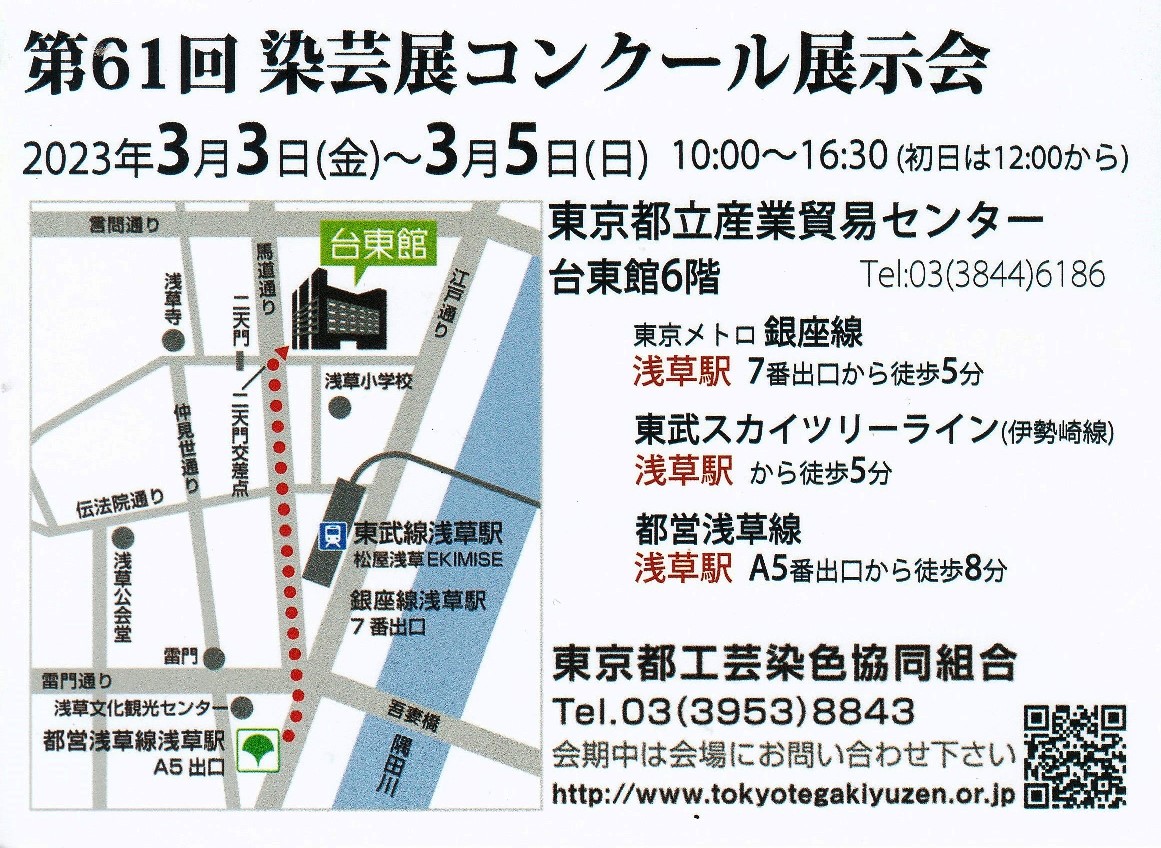

染芸展のご案内

ぼかし屋が所属している東京都工芸染色協同組合が主催する展示会が、3/3(金)

~3/5(日)に開かれます。

場所は浅草、駅から徒歩10分、雷様へお参りのついでがありましたら、お立ち寄りください。

コロナ感染防止のため休止が続き、昨年はぼかし屋は不参加だったため、久しぶりのご案内となります。

コロナ前に好評だった東京手描き友禅の染め体験コーナーは残念ながら今回も休止です。

完全な正常化にはまだ時間がかかるようです。

お知らせ | 11:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,01,02, Monday

ぼかし屋友禅 新年ご挨拶

2023年が皆さまにとって良き年となりますよう、お祈り申し上げます。

戦火にある国々に平和が戻りますように。

ぼかし屋ベランダの

万両。

例年、年明け前にヒヨドリのお腹に入ってしまう赤い実が、今年はお正月までもちました。

お知らせ | 03:39 PM

| comments (x) | trackback (x)

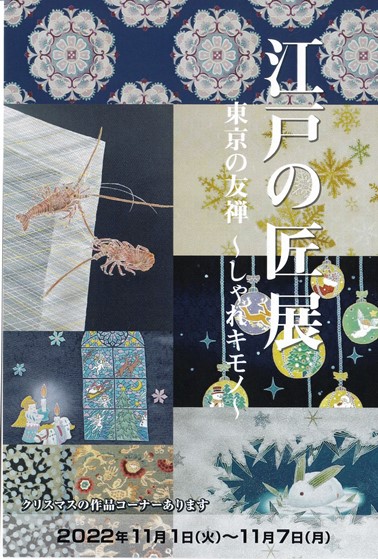

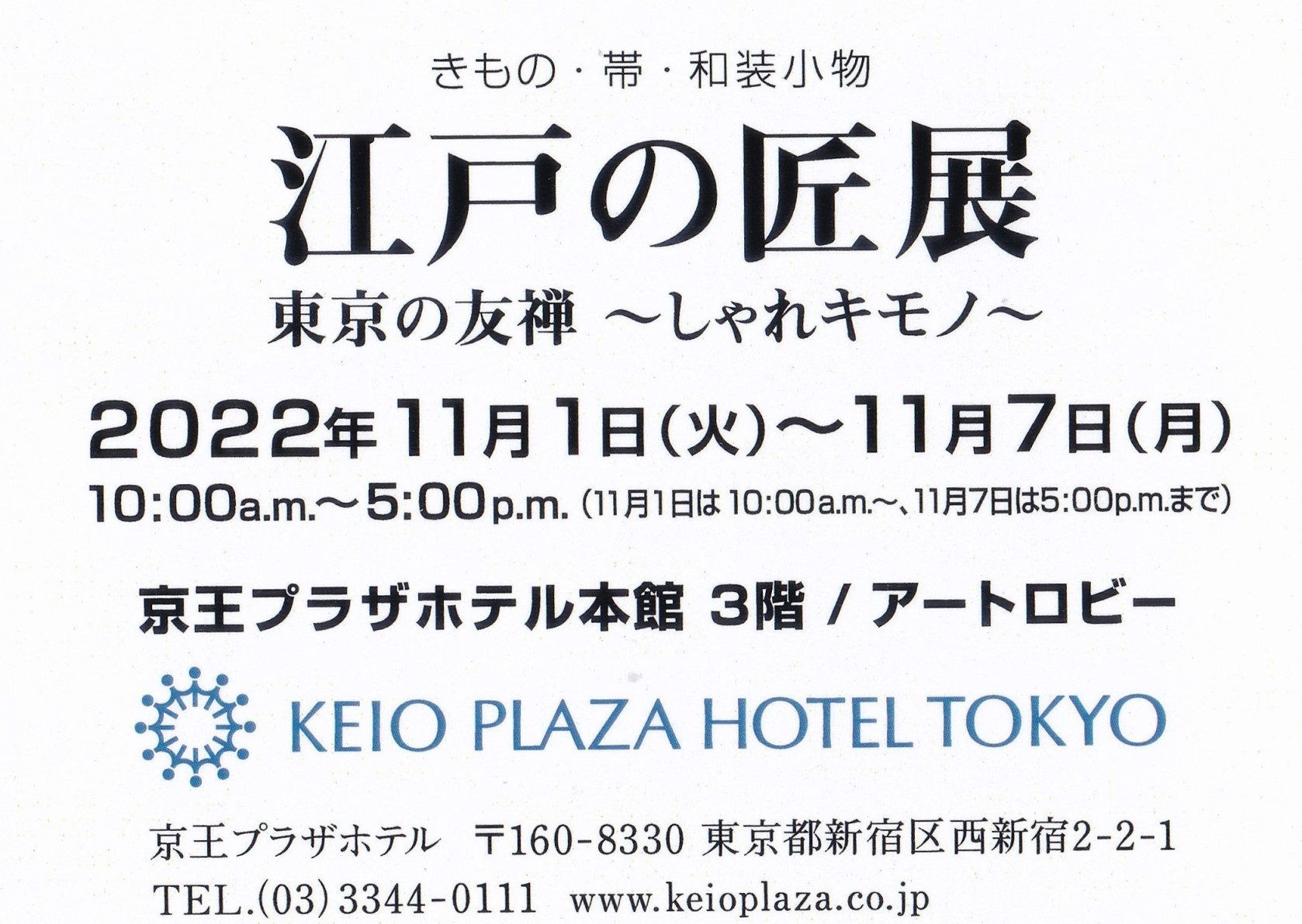

2022,10,21, Friday

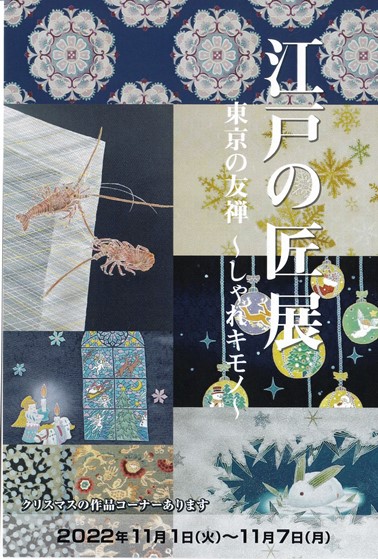

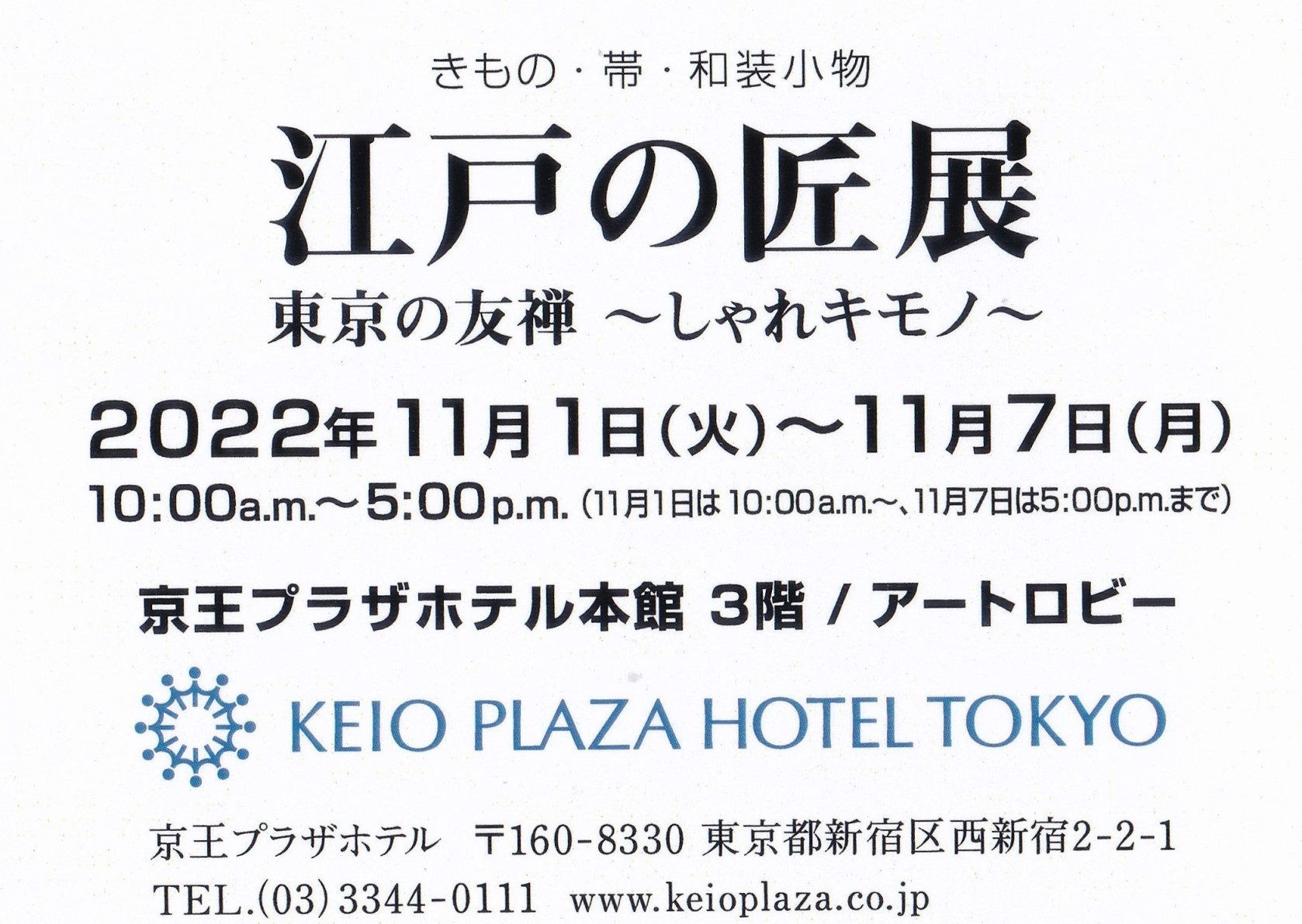

東京手描き友禅の職人組合、東京都工芸染色協同組合のお仲間にお誘いいただき展示に参加予定です。

ぼかし屋は絵羽1点ですが、皆さん染め帯を中心に小物も展示されます。

新宿にご用の節はお立ち寄りいただければ幸いです。

<(_ _)>

お知らせ | 11:11 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,01,05, Wednesday

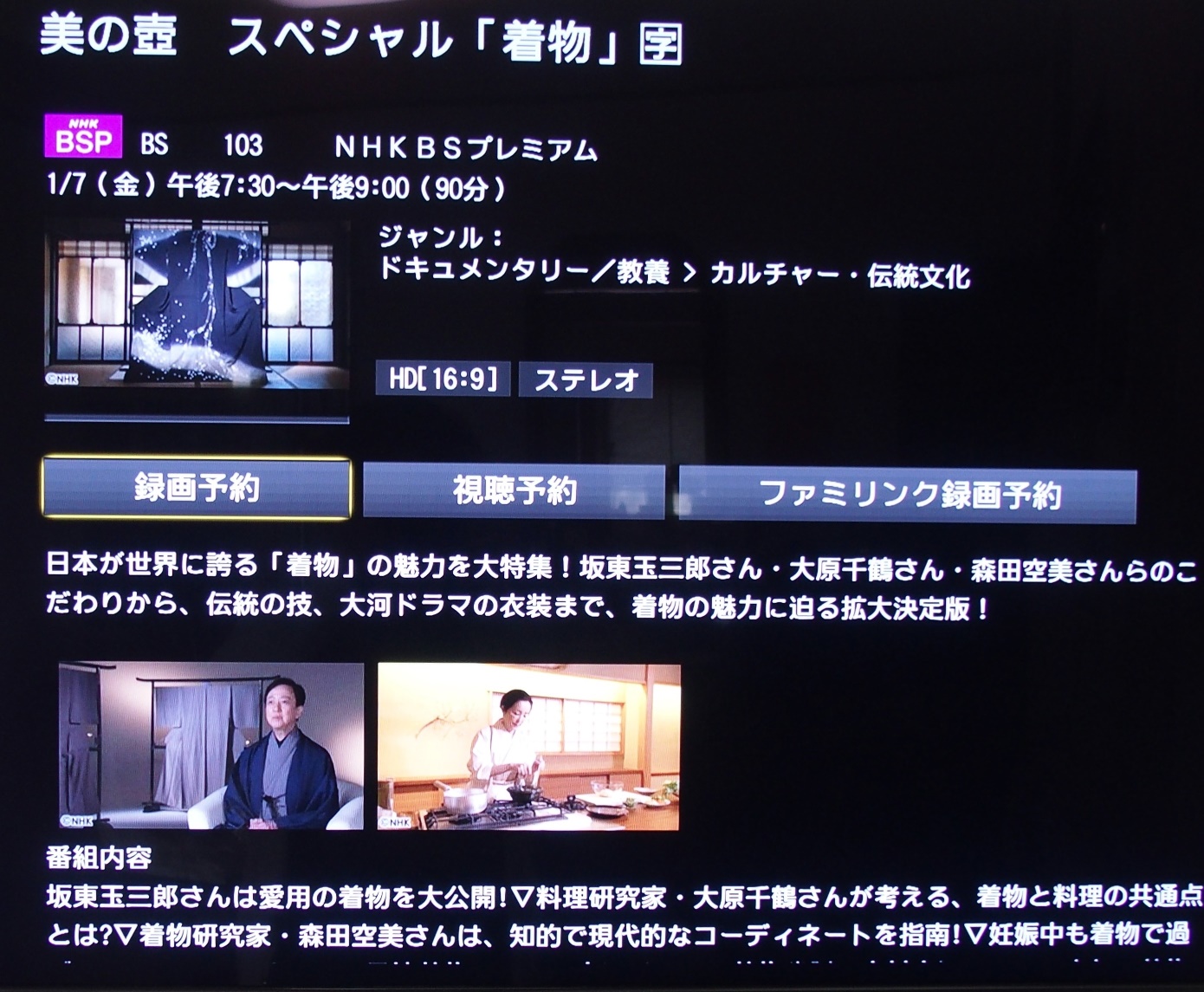

「美の壺」で着物が取り上げられます

着物好き必見のテレビ番組が放送されます。

ぜひ見てみましょう!

1月7日 NHK BS放送で19時30分~

美の壺 スペシャル「着物」

色々な種類のお洒落な着物が見られそうですよ。

お知らせ | 05:51 PM

| comments (x) | trackback (x)