2022,12,22, Thursday

東京手描き友禅は

誂え染めなので、お客様ごとに図案を描き、それを

生地に写し取ってから糸目糊置き、色挿しへと進みます。

図案を生地に写し取る時に使うのは

図案台とか図案机、図案トレース机などと呼ばれる作業台です。

ぼかし屋ではこれまで主に友禅の染め作業机で兼用してきました。

こんなふうに。

友禅作業机はとても大きい

友禅作業机はとても大きいので生地も図案も動かしやすく、照明の上へ移動させやすい利点があるのです。

でもガラス面の大きさに惹かれ、今年は思い切って専用台を購入しました。

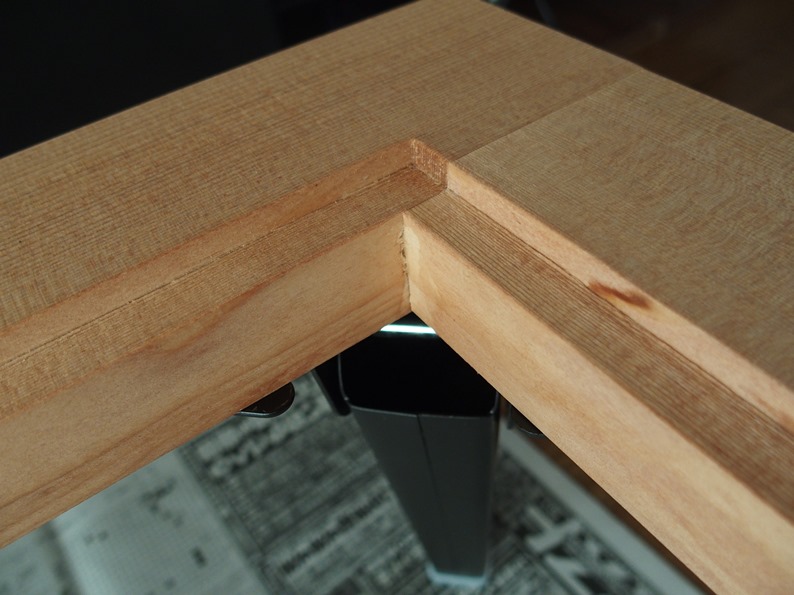

専用台は注文が入ってから材料屋さんが家具屋さんに依頼して作ってもらうので、待つこと1か月ほど。注文した

京都の材料屋の田中直さんから大きな箱入りで届いたところ。

届いた梱包を開けて驚いたことに、フワ~ンと立ち上る

強い木の香り。想像していたより

立派な木です!節も見あたらず。

造り自体は単純なものなので、家具屋さんではなく、建具屋さん、もしかしたら製材所でも作れると思います。

端材には違いないでしょうが、

きっちり製材された良質な木材なのに驚きました。杉か檜か?

台はこのまま使い始めてもよいのですが、これはもったいない、大切にしなくては!と思い立ち、白木の木材を

柿渋で保護することにしました。

届いた白木の状態。

ガラスをはめる内側の溝も本当にきっちり彫られています。正確で美しい。

柿渋塗りの前に目の細かいサンドペーパーで磨きます。

柿渋液

柿渋液 日曜大工用品のオンラインショップで購入。刷毛も忘れずに。

一回めを塗ります。裏面、側面のまんべんなく。

数日放置してから

塗り重ねるのを

3度繰り返し。

時間の経過と共に

柿渋は濃く発色し、塗り上がり後も数か月かけて渋いミルクチョコレート色になっていきました。

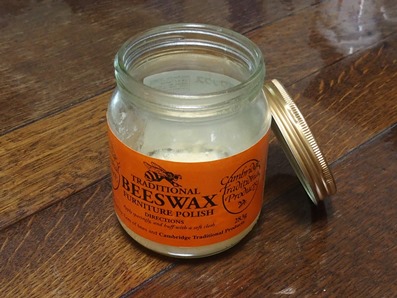

最後の仕上げに

Bee’s Wax(蜂蜜を原料とする木製家具用のワックス)を塗り込みました。

木材に

油分が加わることで耐久性が上がるそうです。ぼかし屋の大事な大事な和箪笥もこのワックスで磨いています。

時間をおいて

布で乾拭きして磨き完了です。

天板に置くのはサイズを測って購入しておいた透明な

アクリル板。

保護紙をずずいっと剥がしていくのがちょっとした快感でしたよ。

一度剥がせば二度と戻らぬ~♪ 最初の一階限りの作業ですから。

最後に台の天板に透明アクリル板を載せて完成。

下に電灯を置いて使用開始

下に電灯を置いて使用開始です。

もともと天板に載せるのはガラス板です。台の内側の溝にはめ込むように載せて使います。でも

ガラス板は大変重く取り外しも気軽に出来ないのがネック。広くはない作業部屋なので台を置いたままには出来ないからです。

アクリル板は厚さも長ささも希望通りにしやすく、

ガラスより軽いので持ち運びしやすいのです。

描く位置によっては天板に私の体重がかかるので、台のサイズめいっぱいの大きさのアクリル板で覆うように使うことにしました。

アクリルの注意点は→

可燃性!!下に置く照明は白熱灯禁止です。発熱しないタイプに限ります。

ご参考までに→ 木材には油分の補給が必要というお話。木工食器の職人さんに聞いたところではお椀やお盆といった

食器類の場合はオリーブ油を塗り込むと良いそうです。いったんベタベタしますが、時間をおくと落ち着き、最後に布で仕上げ磨きすると木が生き返ります。

東京手描友禅の道具・作業 | 05:00 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,12,01, Thursday

肩脱ぎ姿(かたぬぎすがた)という言葉をご存じでしょうか。

主に男性の着物姿で、着物を着て帯も締めてから

片方の肩だけ着物を外して袖も抜くのです。するとその肩から胸にかけて肌が見える、または下着(小袖)だけの状態になった姿です。正面から見ると一方の肩だけが着物をきちんと着ていて、脱いだ方の着物の袖が後ろ背中側に回っているわけです。

たとえば遠山の金さんが

桜吹雪の見栄をはる姿。

ばくち打ちが

サイコロをエイっと振り下ろした姿。

ちゃんと衿合わせしていたのでは恰好がつきませんよね。歌舞伎でもここ一番の場面で、役者の片袖が外れることで姿が豪華に見える効果があります。

もっとも遠山の金さんは

両肩外して「もろ肌脱ぎ姿」のこともありましたっけ。

さて本日紹介するのは外国映画に登場した肩脱ぎ姿。

映画

「戦争と平和」言うまでもなくトルストイ原作のナポレオンに侵略された

ロシアを舞台にした大作です。オードリー・ヘプバーンが主役ナターシャを演じた

ハリウッド映画で先日NHK BS3で放送されていました。

(写真は放送画面から)

中央の男性はナターシャの兄。正装の軍服の上に上着を羽織り、わざと肩脱ぎしています。

字幕に

「約束よ」とあるのは、左のナターシャのセリフ。

初めての舞踏会を前に、どんなに壁の花でいようとも「お情けで兄に誘われたくない」と宣言しているところです。

肩脱ぎすると前よりも

後ろ姿が派手になりますね。この姿は

日本と同様、何か威勢を張りたい時のもの、そういうタイプの男性が好む姿なのでしょう。

これで踊ると

袖も派手に振れて目立ちます。お相手は妹ではなく恋人。

こちらは男性たちのファッション。

右端の二人は

右端の二人はナターシャの兄と同じく

ロシア風の軍装で一人は肩脱ぎ姿。

この一群の中に見慣れた軍装の二人がいます。そう、後列中央と右から二人目が

ベルバラ風、つまりフランス式の軍服なのです。

19世紀前半のロシアはフランスの影響を強く受けていたそうです。舞踏会シーンでもロシア風とフランス風、両方の軍服が登場します。フランス風軍服の人には肩脱ぎ姿は見当たりません。

意中の人とダンスできたナターシャ。お相手はフランス風。両肩の大きな肩章が特長で、まさしく

ベルバラ、オスカル様ご着用の軍服です!

ベルバラの舞台は18世紀中頃から後半の時代。「戦争と平和」は19世紀前半のナポレオン時代。時代の違いで本来ならベルバラ、オスカル様はナポレオン風の軍服ではなかったハズ。

これについては以前、作者、池田理代子さんご自身がインタビューに答えて「

美的効果を優先してナポレオン時代の軍服で主人公のイメージを作った」主旨のお話をされていました。

右の男性。フランス軍服は踊る姿もすらりと見えますね。

肩脱ぎ姿は舞踏会以外にも。

手前の後ろ姿の男性から決闘を申し込まれた場面。女性を巡る諍い。この男性は女性にもててプライドの高い見栄っ張り。威勢を張って生きていくタイプなのです。

軍議の場面。ロシア風軍服の中央男性が右肩を外しています。映画の他の場面でも

正式な場の肩外しが何度も描かれています。

この映画がどの程度忠実に時代考証しているかは分かりませんが、文芸大作ものの映画は原作の再現に力をいれて作られていた事と思います。

「戦争と平和」はフランスがロシアを侵略し失敗するお話。残念ながら今はロシアが侵略戦争を仕掛けている最中。

トルストイが見たら何と言うでしょう、本当に!

12月6日 追記

肩脱ぎ姿はあまり日本以外では見かけません。欧米の時代劇でも記憶にないので、

当時のロシアで本当に行われていたのか気になって

ロシア人が作った映画「戦争と平和」をチェックしてみました。やはり、あります、あります!

颯爽とした軍服姿。

後ろ姿を発見。

外した肩に紐が通っています。服のずり落ち防止ですね。

肩を外したカッコイイ姿形を維持するための工夫ですね。

軍人では他に突撃する

騎馬隊全員が肩脱ぎしている場面もありました。

動きが速くてボケましたが、肩脱ぎの騎馬姿で剣を振りかざして突撃しています。

世界史の教科書に載っている

アウステルリッツの戦いのシーンから。

カッコイイ、威勢を張る、相手を威圧するといった場面にふさわしいファッションだったと思われます。

ロシア風の軍服には大袈裟な肩章がないので、このような重ね着ファッションが可能だと分かりますね。刺繍や毛皮の縁取りで豪華です。

こちらは

平服ですが、

コートを肩脱ぎしています。恋人を誘って駆け落ちしようとする友人を

煽り立てている男性です。威勢よく景気付けしているわけです。

この映画は

1967年に当時のソ連が国家事業として制作したものです。時代考証は完璧だったことでしょう。戦闘シーンや雪原を退却していくナポレオン軍が凍えるシーンなど大変見応えがあります。コンピューター技術がまったくない時代の映画ですから、

画面の隅ずみまで本物だけで構成されているそうです。

日本以外の肩脱ぎ姿は貴重なので調べてみた甲斐がありました。

着物あれこれ | 06:39 PM

| comments (x) | trackback (x)