2013,05,18, Saturday

機会があって大阪歴史博物館を見学しました。奈良時代の難波宮についての説明と展示に大変驚きました。

奈良時代には幾度となく都の場所が変わったこと、その一つに難波宮があったという事は何となく知っているような、知らないような、だったのですが、これほど大規模な本格的な都市が、今の大阪の中心にあたる所に整備されていたとは思いもよらないことでした。

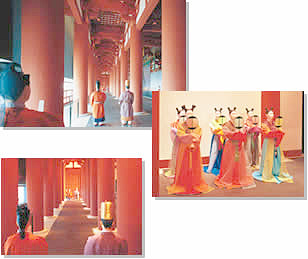

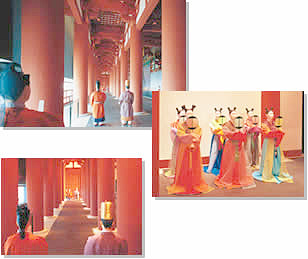

館内には当時の大極殿の様子を再現した展示があり、列柱の並ぶ空間や役人、着物衣装を着た女官といった人々が再現されていました。その場に立つとなかなかのリアリティーでした。

大阪歴史博物館HPより

女官たちの着物は、高松塚古墳の壁画に似た趣きで奈良時代らしい、つまり大陸の影響を強く残したものです。このような着物を実物大の再現で観るのは初めてで、前後左右から興味深く眺めました。

不思議だったのは、女官のスカートです。

女官の身丈より数十センチ長く、体の前後左右に広がって引きずる感じなのです。どうやって歩いたのだろう、と素朴な疑問がわきました。

後世の着物は、十二単のような複雑なものでさえ、衣は後ろに引きずりますよね。袴や袿や裳は体の前から後ろへ流れている立ち姿ですが、難波宮の女官の立ち姿は体を中心に放射線状にスカート状の衣が広がっていました。これでは歩いた場合、スカート部分はどうなってしまうのでしょう。体の正面ではなく横に切れ目があるようにも見えましたが、巻きスカート風だったとすると手で裾を持ち上げて歩いたのか、内側から足でスカートを蹴って前の空間を確保しつつ歩いたのか。とすると、歩くとスカートが相当まくれ上がってしまいそうです。

大阪歴史博物館HPより

時代が少し違いますが、高松塚古墳壁画の女性たちの着物衣装は引きずる程の長さではないようです。着物の裾の長さなどは身分や場面によっても違ったのかもしれませんね。

説明では難波宮はその後、権力闘争の末に都ではなくなり、都市としても廃れてしまい、経済都市として復活するのは、だいぶ後の時代のようでした。こんな立派に整備した都を破棄してしまうとは、奈良時代の人々はなんとモッタイナイことをしたのでしょうか。内に籠った地形の京都ではなく、海に広がった大阪が歴史の中心だったら日本文化も少し違った形だったかもしれません。大阪が都だったのは、この難波宮と、ほんの一瞬だけ清盛の福原の都、あとは秀吉の大阪城だけ。残念な気がします。

大阪歴史博物館は大阪の中心から近く、大阪城のすぐ側で、お城を見下ろす眺望も楽しめる建物でした。大人にも子供にも楽しい展示でした。

展覧会ルポ | 10:47 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,03,25, Monday

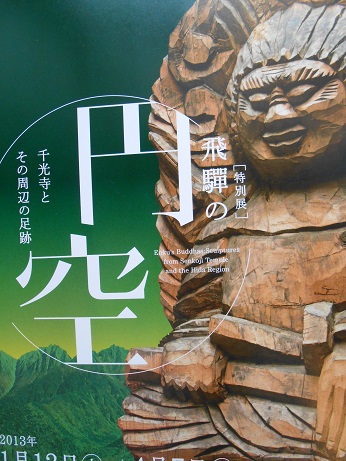

上野の国立博物館へ、円空仏の特別展示を見にいってきました。

円空は江戸時代初期のお坊さんで、木を削って作った多くの仏像を残しました。

おもに飛騨で活躍しましたが、放浪もしており、遠くは北海道でも作品が発見されるそうです。

感銘を受けたのは、その木の使い方です。

マキ割りの要領で木を切り出し、ごくごく荒削りな仏様ばかりですが、ごく最初の段階で木目などを考慮して、どのようなお顔、衣、ポーズか決めてしまうようでした。

割った木材の縦に流れる断面をそのまま法衣の袖などの流れに見立てて仏様を表現しているのです。人工の作業は最低限で木材本来の力強さがあります。

ですから木彫りというより木を削り出して作ったといえそうです。

さっくりした上から下へ流れる衣の表現が素晴らしいものでした。

立木へ直接掘り出した仏様もあり、大変な迫力でした。

村の入り口にあったらしい大きな立像は、北米大陸のトーテムポールのイメージ。

在野の仏師だったからか、国宝、重文に指定されている仏像はないようでした。

確かに運慶・快慶といった仏師とは大きく作風が異なりますが、多くの庶民に寄り添って仏様を生み出していたお坊さんであり、国の宝に違いありません。

会期は4月7日まで。桜見物を兼ねてお出かけになってはいかがでしょうか。

本館の展示です。

早めの桜が咲いていました。しだれ桜と手前が河津桜です。

展覧会ルポ | 04:16 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,03,03, Sunday

若い女性や子供の着る振袖のことで少々驚いたことがありました。

先日、三井記念美術館で開催された「三井家のおひなさま」展を見ました。展示のお雛様が素敵であったのはさることながら、興味を引かれたのはお雛様の持ち主である女性たちの写真でした。

特に一枚、10代後半から4,5歳の幼児までずらりと並んだ振袖姿の写真がありました。 当時の振袖は五つ紋付き。刺繍や友禅染めの模様が入るのは袖の下半分と裾まわりだけ。上半身に柄はありません。ですから上半身だけの写真ですと振袖か留袖か色無地かは見分けがつきません。その写真は全身像だったので柄行きがよく見えました。

驚いた点というのは、一番幼い女の子まで紋付きの振袖だったことです。当時の紋は今より大きく、小さな体ですと着丈、袖丈もとても短いですから、袖などは模様の入るスキはあるのだろうかと思います。どんな柄おきにすることやら、と考えてしまいましたが、現代ではこのような紋付き振袖の誂えはまずあり得ないのでした。子供の着物はほとんど全身に模様があってもよい位ですから。 上半身に模様をおかずに紋をおくということは可愛らしさより格式が重んじられたのですね。

当主夫妻の結婚写真も複数展示されていました。女性が袿姿(袿袴)の写真もいくつか。髪をおすべらかしに結い、それこそお雛様のようでした。

展示品の雛道具の中に、唐庇車(御所車)がありました。かなり本物に忠実に作られていて、本物を見る機会のない現代人としては、図案作成の有難い参考になりました。図録、もちろん買いました。

色々な日本画や屏風絵などを見ると勉強になりますので、展覧会にはなるべく足を運ぶようにしています。それに美術館はいるだけで気分転換になる所が多いですね。

展覧会ルポ | 11:26 PM

| comments (x) | trackback (x)