2023,04,27, Thursday

糸目糊落とし

before,after

☆before☆

手描き友禅の誂え染めでは色挿しの作業が終わると色の調子を確認するために

模様伸子を外してから

生地を並べて全体の様子を見ます。

前 左胸側の、

衿、身頃、袖を並べたところ。

色の調子を見るとは、色の濃淡が全体で見た時に不自然でないか、流れが出ているかです。

裾模様を並べたところ。

白生地を仮絵羽仕立てしてから下絵を描き、解いて染め作業をする

手描き友禅染め。染めが終わったばかりの状態はこんな感じです。黒っぽく糸目糊が残っているだけでなく、

伸子針(しんしばり)

の跡でナミナミに歪んでいるのです。

生地に

ご苦労様と言いたくなります。

これから整理屋さん(丸京さん)へ生地を送る準備をしました。

当て布など不要な部分を解き、元の生地の状態に縫い戻します。

巻き戻すと、

生地の裏が見えています。

手で色挿ししたことがよく分かる色合いをしています。つまり

表と同じ染料がじっくりと裏まで浸みわたっています。

以前にも紹介した生地の

剥ぎ合せ専用のミシンが写っております。

生地が巻きの状態に戻ったので、いよいよ丸京染色さんへ行ってらっしゃい!です。

☆after☆

さて丸京さんから戻ったところ。

蒸して色を定着させ余分な糊を落とし水洗いして湯のし(生地の整地)をしてもらった絹地が戻りました。

裾模様を並べました。

左右両方の衽(おくみ)部分は縫い合わせたまま。生地の終わりに当て布が付いたまま。手描き友禅の作業風景の紹介ですから、いかにも途中という状況をそのまま写しました。

上前の衿、身頃、袖のつながり。着用すると一番目立つ部分です。

糸目糊が落ちて白い線が浮き上がり、生地の歪みも取れて

生地がまっすぐに。光沢も取り戻しましたよ。

右袖の後ろ側。

次回は仕上げ作業です。

ぼかし屋の染め風景 | 10:19 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,17, Monday

「本日は晴天なり」だったので染物屋でなくとも着物を着る、扱うなら必ず使う物のお手入れをしました。

ベランダに干しているのは

畳紙(たとうし)です。

着物を着る時や、畳む時に床に広げ、その上で着物を扱い汚れ防止に使う分厚い和紙のシートです。和紙なので湿気を吸ってくれる効果もあり、昔は着物を包むのにも使ったそうです。

辞書を引くと、

畳紙、たとうがみ、とも読む、懐紙と同義。ふところがみとも。または厚い和紙に渋、漆などを塗って強化し折り目をつけた紙。結髪や着物を包むのに使う。(要旨)

とありました。

ぼかし屋でも必須アイテムで、反物を広げる時にも使ったりします。虫干しではないですが、天気のよい時に時々お日様に当て、埃払いします。

すると干した布団と同じく厚い和紙がサラッと乾いてふっくらするのです。折りたたんでもふっくら感がでるところも布団と同じ。

気持ち良いですね。(*^^)v

東京手描友禅の道具・作業 | 12:16 AM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,12, Wednesday

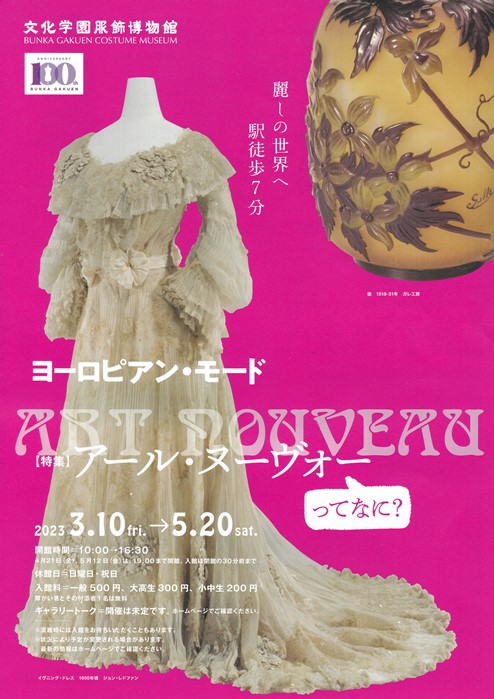

今回は見た展覧会のルポではなく、お勧め展覧会の情報です。

見ることが出来たら、後日ルポしたいと思います。

(画像は展覧会チラシとNHK Eテレのアートシーンより)

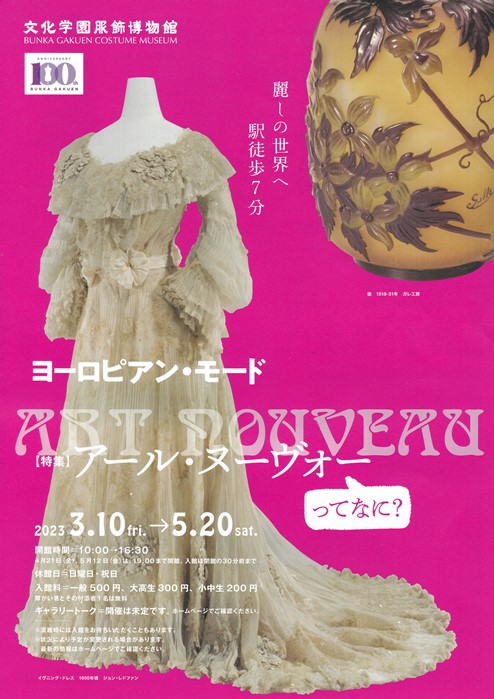

① ヨーロピアン・モード展

特集 アールヌーボーってなに?

文化学園服飾博物館(新宿駅南口)にて。5月20日まで。

https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/

当ブログ「きものブログ」は着る物ブログなので、ぼかし屋としては絶対に見に行きたい展示です。

日本でまだドレスに縁がなかったロココ時代の、つまり

まだ江戸時代のヨーロッパの服飾が見られて、新しくはクリスチャンディオールまで展示されているようです。

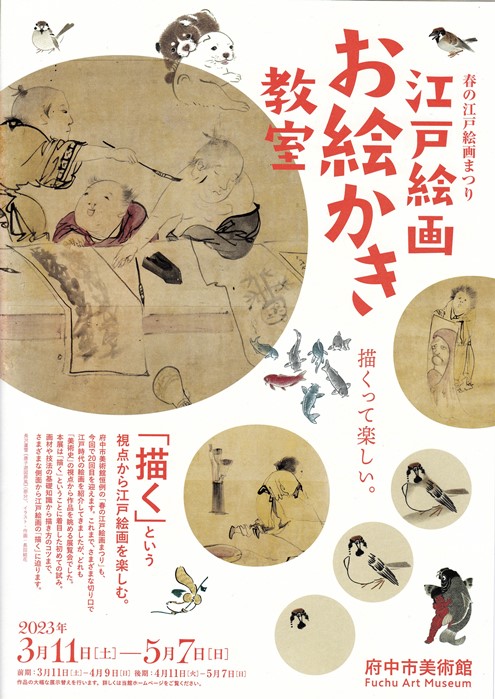

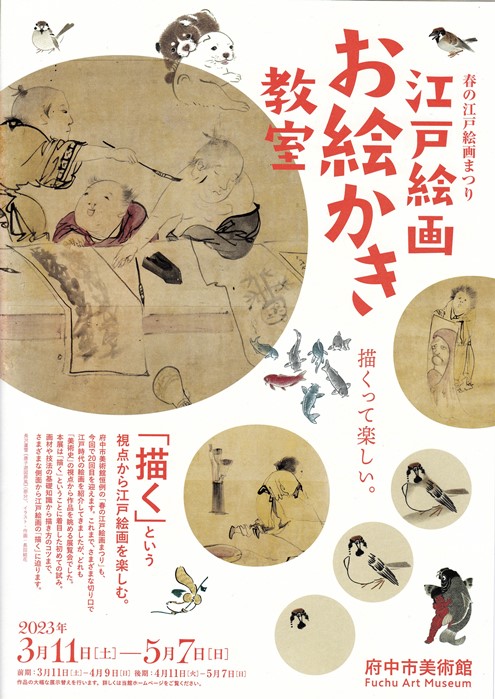

② 「江戸絵画お絵かき教室」展

描くという視点から江戸絵画を楽しむ。

府中市美術館 (東京都府中市)

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/index.html

江戸の画家たちが

どんな技法で、道具で、材料で絵を描いていたのかを紹介する珍しい切り口の展覧会。面白そうです!

琳派の画家たちが多用していた「垂らし込み」や、伊藤若冲の技法として有名な「筋目描き」「裏彩色」などを、どのような手順なのか、分かりやすく教えてくれる展示のようです。

伊藤若冲 「雨竜図」

筋目描き→墨で描いた時に、墨の成分より先に

紙に水分が走る性質を利用した描き方。水分が輪浸みのようになる感じ。お習字で経験ありませんか。

NHKのEテレ、アートシーンでも紹介されていました。

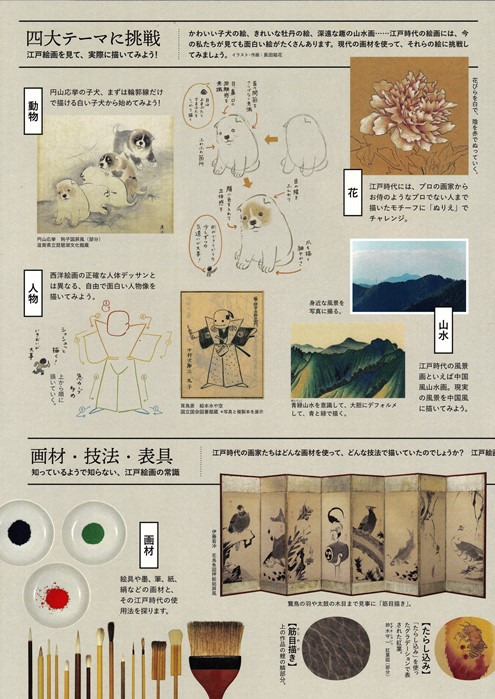

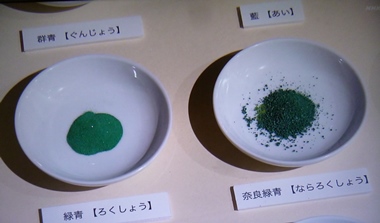

絵具で使う顔料や膠(ニカワ)

すべて自然界にある金属や石、貝などが原料

下から2段目、左から2個目の「べんがら」は鉄粉で防腐効果があり、木材の塗装によく使われたものです。京都祇園の「べんがら格子」が有名です。

緑青といっても種類があるのですね。

材料の違いはもちろん、砕く細かさが違っても違う色になるとか。

日本画の経験がない者としては勉強になります。

どのように筆を運んだら、このように描けるのか分かるような展示だそうですよ。

お知らせ | 10:48 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,06, Thursday

手描き友禅の色挿し

長い生地を

模様伸子に張り、染める部分を表に出し、作業しない部分を端に巻き込んでおきます。持ちやすく、作業しやすくしながら作業机で染めていきます。

訪問着ですから、

絵羽模様。つまり

縫い目の境を越えて模様がつながっています。

このように並べて境目の左右に同じ色が続くように、間違えないように色を挿していきます。

張った生地の間から

電熱器が見えています。

染料を煮る時は赤く熱していましたが、

色挿しは、ニクロム線が赤くならない程度の低温で温めながらの作業。赤くなっていたら生地が焦げちゃいます(^-^;

このように

裏返すと出来上がりの色調が確認しやすいのです。

なぜかといいますと、「

裏側には糸目糊がないから」

糸目糊は模様をくっきり縁取っているわけですが、出来上がりますと、糊はみな落とされて、糊の跡が糸目に見える白い線になって残ります。

色挿ししている最中に見るより、模様の出来上がりはよく言えば柔らかく、悪く言いますとボンヤリします。折々に裏側をチェックして、程よい色の具合かどうか確認しながら作業を進めます。

手前に写っているのは、

色試し布。この布を見ると、色のラインアップが一目瞭然ですね。

淡い黄緑地に緑、黄、オレンジ系の黄を配した

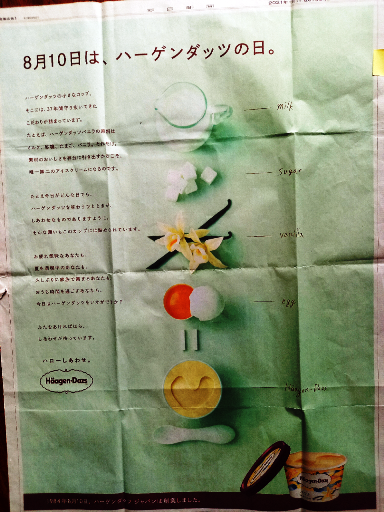

今回の色調にはヒントがありました。

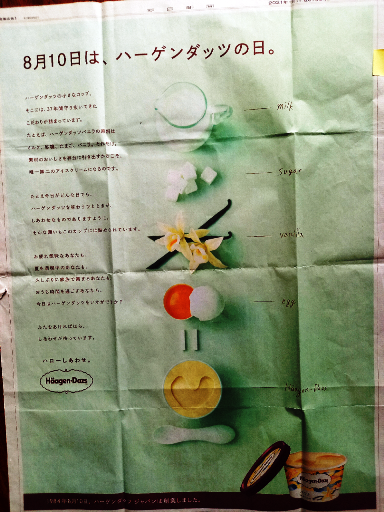

アイスクリームメーカーの

ハーゲンダッツの2021年8月10日の新聞広告です。薄い青緑の背景に

オレンジ色の卵がくっきりと。アイスクリームの柔らかいクリーム色も美味しそうに馴染んでいます。

この広告を見た時に「何ておしゃれな色合い、頂きたい!」と思ったのでした。写真では分かり難いかもしれませんが、色だけでなく内容もおしゃれなのです。

上から、「ミルクと砂糖とバニラと卵で出来ているアイスクリーム」と読める

足し算の式が書いてあるのです。

時間がかかりましたが、今回の色調のヒントにさせていただきました

<(_ _)>

ぼかし屋の染め風景 | 06:15 PM

| comments (x) | trackback (x)