2015,02,21, Saturday

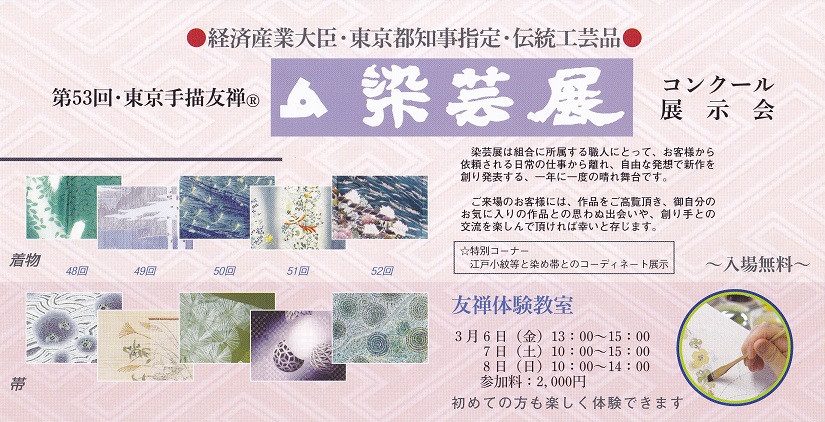

東京手描友禅・染芸展のお知らせ

東京都工芸染色協同組合主催の

染芸展が開かれます。

私は一点だけの出品ですが、先輩方の作品がたくさん展示されます。

すべて伝統工芸品・東京手描友禅の着物や染め帯です。

京都や金沢の手描友禅と技法は同じですが、

東京の特徴として、デザインから染めまでの

一貫制作が多いこと、製作者それぞれの

独自性が強く、

粋な雰囲気が大切にされています。

まったく型を使わず全工程が手描きの着物は、小売店ではなかなか展示されておりません。

ご興味おありでしたら、この機会に是非ご覧になってはいかがでしょうか。

展示販売会の形をとっていますが、どなたでも

自由に鑑賞していただけます。

友禅の体験コーナーもあります。

案内をご希望の場合は、会場受付で宮崎をお呼び出しください。染めの技法や各作品の特徴など説明申し上げます。お気軽にご質問ください。お楽しみいただければ幸いです。

東京手描友禅・染芸展

3月6日(金)13:00~16:30

3月7日(土)10:00~16:30

3月8日(日)10:00~16:00

※友禅体験は15:00まで。最終日は14:00まで。

会場→

東京都産業貿易センター浜松町本館3階

(港区海岸1-7-8)

JR浜松町駅北口から徒歩5分

ゆりかもめ竹芝駅から徒歩2分

※染芸展の

案内状をご希望の方は このホームページのお問い合わせフォームでご連絡くだされば、郵便でお送りいたします。

お知らせ | 11:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

2015,01,30, Friday

文化学園服飾博物館で、日本の染織技術について大変参考になる展覧会が開かれています。

「時代と生きる・日本伝統染織技術の継承と発展」2015年2月14日まで。

https://museum.bunka.ac.jp/

伝統の染織というと、古い時代の遺物か、1900年前後に発達した

絞り染めや友禅の手仕事の技術の紹介が中心になることがほとんどですが、

今回の展示は

現代の機械染めの技術までを系統だてて紹介しているところが貴重です。

江戸の昔からほとんど技術が変わっていない

手描友禅は別として、

型友禅の方はどんどん機械化されてきたことが、大変分かりやすい説明と作品例の展示、それにビデオで紹介されているのです。

最初に、職人さんが型紙をスッスッとあてて手際よく染料糊を摺り込んでいく

手仕事による型友禅の染色作業の様子をビデオで見ることができます。それと比較しやすい展示で、型染めの機械化の過程も紹介されているのです。

一番機械化された型友禅がいわゆるシルクスクリーンによるプリント捺染で、この工程ビデオでは、何層にも連なるローラー型の機械の中をベルトコンベアのように反物が進んでいっておりました。このような様子は初めて見ました。迫力ありました。

手染め屋としては、ちょっとため息が出ますが。

でも型友禅の機械化が進んだからこそ、大正、昭和期に友禅染の着物を多くの人が楽しめるようになったのです。

手描友禅と

手仕事による型友禅だけではとうてい多くの需要に応えることはできませんから。

最後に現代のデジタルプリント技術も紹介されていました。

貸衣装用の振袖や留袖のインクジェット印刷による色付けの様子をビデオで初めて拝見…。

これは染めではなく、写真のプリントでおなじみの印刷技術で、友禅風の模様や色を布に高速プリントするものです。

真っ白い生地が、インクの吹き出し口を通過する時に、シュッシュッと吹き付けられるインクで、一瞬にしてカラフルな振袖になっていくのです。

模様部分も地色の部分も、金銀までも同時に!

その

スピードといったら!

一反分の色付けが、おそらく10分程度で済むのではないかと思いました。

ほかに

絞り染め、紬などの織りの技術、

浴衣の注染などについても詳しい展示と作業を紹介するビデオを見ることが出来ます。

受付の方のお話では、この展示を企画なさった学芸員の先生は、伝統技術と現代の技術のつながりについて大変詳しい方だそうです。

着物の染織技術から発達したのが日本の服飾のプリント技術であるとか、明治以降の洋服制作に刺繍など様々な着物の技術が転用されたことは以前から聞いています。

着物というのではなくとも、日本の染織にご興味ある方は是非お立ち寄りになってはいかがでしょうか。

文化学園服飾博物館は渋谷区ですが、

新宿駅南口から徒歩10分ほどです。

※館内は撮影禁止で図録の販売がありませんでした。写真紹介できず残念です。

※この展示の説明を参考にして、2013年12/23の当ブログ、江戸東京博物館の企画「幕末の江戸城大奥」展に加筆、補足いたしました。

お知らせ | 10:03 PM

| comments (x) | trackback (x)

2015,01,03, Saturday

謹賀新年

ぼかし地染めと無線友禅 「薔薇」

旧年中は多くの皆様に大変お世話になりました。

ご相談、ご用命くださったお客様方はもちろんのこと、

ご助言、お手助け下さった白生地屋さん材料屋さんなどご担当の皆様、

仕立て屋さん、しみ抜き屋さん、東京手描友禅の先輩方、

本当にありがとうございました。

新しく迎えた2015年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ぼかし屋友禅 宮崎桂子

毎年恒例のウィーンフィル、ニューイヤーコンサートをテレビで楽しみました。

このコンサートは会場を彩る花の装飾が毎年工夫を凝らされ、聴くのも観るのも楽しみです。

今年は朱色系の赤をサーモンピンクに合わせた、赤は赤でも東洋的な朱赤を基調にした華やかな色目でした。

指揮はズービン・メータ氏で、「技術屋さん」や「学生さん」の舞踏会のために作られたような親しみやすい表題の曲目が多く、メータ氏ご自身がたいへんフランクなお人柄だそうです。

「シャンパンギャロップ」では本当にシャンパンを舞台の上で配っていました。

本日はご紹介したいことが二点あります。

天皇陛下のお言葉と、サザンオールスターズの歌。

ちょっと驚く取り合わせですが!(^^)!

宮内庁発表の報道によれば、

天皇陛下は年頭の所感のなかで、今年が戦後70年の節目であることから

「満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今極めて大切なことだと思っています」とおっしゃっています。

私の両親は東京の下町育ちで、子供のころ米軍の空襲の中を逃げて生き延びました。

天皇陛下とは同世代です。

このブログで天皇陛下のお言葉を紹介するとは思っていませんでしたが、感銘深かったので、まだご存じない方にもお知らせしたいと思った次第です。私も学ばなければ…

二つ目は暮れの12/31NHK放送の紅白歌合戦で放送されたサザンオールスターズの歌です。ご覧になった方も多いと思いますが、改めて歌詞をご紹介します。申し上げるまでもなく、作詞作曲の桑田佳祐氏はサザンのリーダーで、私の世代を代表する歌手です。

同世代にこのようなアーティストがいることを誇りに思います。

♪

ピースとハイライト♪ 歌詞(J-Lyric.netから転記)

何気なく見たニュースでお隣の人が怒ってた

今までどんなに対話(はな)しても、それぞれの主張は変わらない

教科書は現代史をやる前に時間切れ

そこが一番知りたいのに何でそうなっちゃうの

希望の苗を植えていこうよ♪

地上に愛を育てようよ♪

未来に平和の花咲くまでは…憂鬱(Blue)

絵空事かな?お伽噺かな?

お互いの幸せ願うことなど

歴史を照らし合わせて助け合えたらいいじゃない♪

硬い拳を振り上げても心開かない

都合のいい大義名分(かいしゃく)で争いを仕掛けて

裸の王様が牛耳る世は…狂気(Insane)

20世紀で懲りたはずでしょう?

燻る火種が燃え上がるだけ

色んな事情があるけどさ♪

知ろうよお互いのイイところ!!

希望の苗を植えていこうよ♪

地上に愛を育てようよ♪

この素晴らしい地球(ふるさと)に生まれ

悲しい過去も愚かな行為も

人間(ひと)は何故に忘れてしまう?

愛することを躊躇(ためら)わないで♪♪♪

お知らせ | 04:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,11,23, Sunday

紹介 ― 京友禅の工程映像が見られる立命館大学の講座

京都の伝統工芸、特に京友禅の現状などについてインターネット上で学べる講座が開講中なので紹介いたします。誰でもタダで受講できますが、れっきとした立命館大学の講座です。

J-MOOC(ジェイムーク)という大学講座受講システムをご存じでしょうか。

大学が授業をネットで公開して誰でも無料で受講するシステム(

MOOC)は、アメリカの大学が始めたもので、例えばハーバード大学のサンデル教授の有名な授業「Justice」も公開され受講後の試験に合格すると修了証も取得できます。その日本版が

J-MOOC。今はかなり多くの大学が特色ある講座を公開しています。

受講態度はそれぞれのニーズに応じて。私は文系人間なので歴史や芸術系の講座をとって、ラジオ替わりに聞いています。修了証不要なので興味ある所だけ。

今回は友禅染めが扱われる講座だったので受講してみました。分業で制作される京友禅は、主に一人の制作者による一貫作業で染められる東京手描き友禅とは成り立ちの違いはありますが、作業内容は同じ。置かれた現状も同じなので皆様にも参考にしていただけそうです。

J-MOOCでは「よくわかる!iPS細胞」などの講座も今後開かれるそうです。興味ある講座をみつけると面白いですから、ぜひ一度検索して内容をご覧ください。

講義内容の吟味はそれぞれお任せするとして、ここでは

検索方法を簡単にご案内します。

gaccoと入力して検索すると

gacco The Japan MOOC | 無料オンライン大学講座「gacco ...

が見つかりますのでクリックして入ります。

右上に「

会員登録」の表示があります。Eメールアドレスを使ってユーザー登録します。

この画面下方に

「歴史都市京都の文化、景観、伝統工芸」立命館大学という講座名が表示されています。

登録したら講座を選んで、いざ受講です。

京友禅について主に取り上げられているのは同講座のなかでも

第四週の後半です。

「友禅を作る―染匠(悉皆屋)の仕事と職人 1,2」という講義です。

分業なので工程ごとに違う職人さんの作業で、友禅染め制作の主な工程(地染を除く)を動画でご覧になれます。

第三週でも京友禅や京焼など伝統工芸の戦時中の状況について取り上げられており、

一気にジャンプして興味ある講義だけ聞くこともできます。

第三、四週の講師は木立雅朗先生。

※ご覧になる方へ。2014年12月初めに終了する講座なので、

早めの受講登録をお勧めします。各講座には新規受講登録の申し込み期間があり、期間を過ぎると受講できなくなります。

いったん登録してあれば受講に時間がかかっても大丈夫、それに何度でも聞くことができます。

※追加でコメント。 11/23

講師の木立先生は今回初めて京友禅の職人さんにお会いになったとのこと。「京町屋に住んでいて作務衣を着て友禅染をしていると予想していたら、ごく普通の洋風の家に住んで仕事をしていた。和風家屋でさえなかったので驚いた」と大変正直な感想を述べておられます。

これが東京ですと、「下町風の木造家屋でガラス引き戸をガラリと開けて入るような家に住む作務衣をきた寡黙な年配の職人さん、もちろん男性」というイメージを多くの方々がお持ちになっています。

この気持ちは私自身よく分かります。子供のころは私もそう思っておりましたので。(^^;)

実際には、木立先生が味わわれたように

「あれ?イメージと違う…」ことになります。

住宅事情の厳しい東京では一戸建でさえない場合が多く、女性も多く、男性も実はあまり寡黙ではありません。むしろオシャベリタイプが多いのです!(*’▽’) 本当ですよ。

ぼかし屋のお客様にはご注文や相談のためにご訪問くださる方もいらっしゃいます。

大歓迎!(^^)!なのですが、必ず事前にご案内するのは「がっかりしないでくださいね。

どこにでもある集合住宅の一室なんです」

皆様気にせずお越しくださるので本当に嬉しいです。

※さらに追加でコメント 12/10

この講座の工程映像には地染がなく、白地の着物なのがちょっと残念です。

京友禅の手描きを講座用に、一点物で創作してもらっている映像なので、せっかくですから地染も見たかったと思います。

映像では伊藤若冲のオシドリの絵を元に下絵を作成しているので絵画のように白地に描いた方がよいという判断だったのでしょうか。

裾模様の一番のポイントは普通は上前、膝あたりに置きますが、映像の着物では

背にあります。着物の

柄行きというよりは、若冲の絵画を着物上によみがえらせることを主眼に制作されたようなので、その点を含んでご覧いただくとよいと思います。

※追記 12/31

紹介したこのMOOCの講座の新規受講登録は終了しております。

また着物や染色、伝統工芸に関わる内容の講座が開設されたらお知らせいたします。(^^ゞ

お知らせ | 04:52 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,09,05, Friday

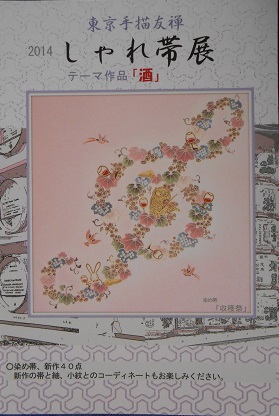

染め帯 展示会のお知らせ

東京手描友禅の先輩方にお誘いいただき、染め帯の展示会に数点出品いたします。

東京都染色工芸組合に参加する手描き友禅作家グループの創作染め帯の展示です。

東京の友禅?どんなもの?など興味をお持ちでしたら、

この機会に会場にお立ち寄りくださいませ。

今回のテーマは「酒」 テーマ以外の画題の作品もございます。

しゃれ帯展

ギャラリー サロン・ド・フルール

9月23日(火)~9月28日(日)

東京都港区南青山5-7-25

ラ・フルール南青山 1階

TEL 03-5485-8748

アクセス→ 東京メトロ 表参道駅B3出口より徒歩3分

※案内状の写真は東京手描友禅作家、佐藤洋宜さんの染め帯です。

お知らせ | 10:11 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,01,05, Sunday

東京手描友禅のぼかし屋より新年のご挨拶

謹賀新年

ホームページ掲載の参考作品例

旧年中は多くの皆様に大変お世話になりました。

ご相談、ご用命くださったお客様方はもちろんのこと、

ご助言、お手助け下さった白生地屋さん材料屋さんなどご担当の皆様、

仕立て屋さん、しみ抜き屋さん、東京手描友禅の先輩方、

本当にありがとうございました。

新しく迎えた2014年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ぼかし屋友禅 宮崎桂子

NHKの放送映像から

毎年恒例のウィーンフィル、ニューイヤーコンサートをテレビで楽しみました。

このコンサートは演奏も勿論ですが、会場を彩る花の装飾を観るのが楽しみです。

今年はピンクの濃淡を基調に赤や紫を散らせたバラや蘭主体の飾り付けでした。ホールの金色、楽団員の黒い礼装が抑えの効果を発揮して鮮やかな花々が映え実に豪華でした。

今年の指揮者はダニエル・バレンボイム氏。

このコンサートでは指揮者が送るメッセージも注目されます。番組の解説によれば第一次世界大戦から100年周年の年であることを意識したプログラム構成だそうです。

バレンボイム氏はインタビューで

「平和を叫ぶだけではだめで、お互いに意思の疎通ができる道を探すことが大切なのです」

と言っておられました。本当にその通りですね。

その意図を反映して選ばれた曲目はワルツ「もろ人 手をとり」

ベートーヴェンの第九で有名なシラーの詩から作曲されたものだそうです。

(2014年1/12日 追記)

お知らせ | 03:51 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,03,30, Saturday

このホームページをご覧いただく皆様はもうお気づきでしょうか。

ぼかし屋の着物写真には他であまり見かけない種類のものがあります。

ホームページの「ぼかし屋の作品例」に登場した菊柄の訪問着を例にお話しいたしましょう。

ぼかし屋がよく使用しますのは、下図のように上向きに折りたたんだ状態の着物写真です。

alt="">

姉様人形の形に似ているので「姉様畳み」と勝手に呼んでおります。

この畳み方ですと、実際に着用した時の感じを掴みやすいので重宝しております。

着物の写真といえば一般的に衣桁に掛けた着物を背面から写したものです

同じ着物でも見え方がだいぶ違いますね。

この形では着用した場合に一番気になる上前の模様はよく見えません。襟元や胸元、袖の前部分はまったく写りません。そのため慣れない方は着用イメージを掴みにくくなります。ご自分が着たい雰囲気なのか、派手なのか、地味なのか、等々。

そこで写真では「姉様畳み」を愛用するようになりました。

例えば下図は「姉様畳み」の場合の上前部分です。

襟回りから上前袖の上部までよく分かります。

特に複数色で染め分けた着物の場合は、顔に近い部分の色合いは気になるところです。衣桁に掛けた状態ではまったく分かりませんが、「姉様畳み」ではイメージしやすくなります。

衣桁に掛けて背面から着物を鑑賞することが、いつ頃から始まったのか分かりませんが、それほど古くないと思っております。おそらく織物の技術が発達し、豪華な打掛が生産されるようになってからではないでしょうか。

仕立て上った時に前も後ろも全面に同じように模様がある織りの打掛類は、背面から鑑賞した方が織物の柄や技術を確かめやすくなります。 ご存じのように能衣装や花嫁衣裳は衣桁に掛かって飾られていると大変見栄えがいたします。

一方で、訪問着や付け下げを衣桁に掛けて飾った場合、一番目に入る背面は、実際には帯やお端折りの下になる部分ですから、着用すると見えないところなのです。

見たいところが見えるというのは大切だと思います。

現在の皇太子ご婚礼に先立って公開された花嫁衣裳の十二単の写真を当時新聞で見ましたが、衣桁に掛けた衣装を背面ではなく前向きに展示し、その前に裳が別に飾ってあったのを記憶しております。何色もの重ねの衣装の色目は前面の襟や袖口でこそ美しいものですから、美しいところを見せるようにしたものでしょう。

残念ですが、今のところ訪問着などの場合も衣桁に代わるよい展示の仕方がありません。実際の展示では衣桁の背面飾りでも仕方がありませんが、ぼかし屋ホームページ写真の場合は「姉様畳み」を利用しながらご覧いただき、着用イメージを持っていただけたらと思っております。

お知らせ | 01:53 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,01,28, Monday

ただいまホームページ制作中です。

完成までもうしばらくお待ちくださいませ。

お知らせ | 05:23 PM

| comments (x) | trackback (x)